(REPRODUCCIÓN POR ERROR)

CIRCULAR Nº 180-2017

(Nota de

Sinalevi: Esta norma fue reitera mediante circular N° 173 del 11 de agosto de

2021 y publicada en el Boletín Judicial N° 167 del 31 de agosto de 2021)

ASUNTO: Modelo de

Incorporación de la Perspectiva de Género en las Sentencias.

A TODOS LOS DESPACHOS

JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior del

Poder Judicial en sesión Nº 94-17 celebrada el 12 de octubre de 2017, artículo

LXXXIV, a solicitud de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia,

dispuso difundir el Modelo de Incorporación de la Perspectiva de Género en las

Sentencias, aprobado por la Cumbre Judicial Iberoamericana, en la Declaración

de Asunción, Numeral 17, de la Asamblea Plenaria del 15 de abril de 2016.

Modelo de Incorporación

de la Perspectiva de Género en las Sentencias.pdf

San José, 14 de noviembre de 2017.

(Nota de Sinalevi: La

presente norma fue proporcionada por la Corte Suprema de Justicia, y se

transcribe a continuación:)

MODELO DE INCORPORACION DE

LA PERSPECTIVA DE GENERO EN

LAS SENTENCIAS

Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia

Cumbre Judicial Iberoamericana

El presente Modelo de Incorporación de la Perspectiva de Género en las

Sentencias ha sido elaborado tomando como base el excelente trabajo realizado

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Mexicana, que en el año 2013

publicó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, Haciendo

Realidad el Derecho a la Igualdad. La Comisión Permanente de Género y

Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana considera que el

aporte realizado por la Suprema Corte de Justicia de México es un punto de

partida para el desarrollo de un Modelo como el que se presenta, que permitirá

a las personas juzgadoras de Iberoamérica, seguir unos pasos concretos que le

orienten sobre las necesidades de identificar normativa, conceptos, pruebas y

hechos, así como sus propios procesos de construcción de su identidad, que

puedan generar una decisión judicial permeada por la discriminación, generando

consecuencias negativas para el derecho a la igualdad de los seres humanos.

Protocolo que "surge del trabajo y experiencia de quienes integran

y han integrado el Programa Equidad de Género en la Suprema Corte de la Nación

- ahora denominado Unidad de igualdad de Género- desde su instauración, en

2008, a la fecha"l.

1. Protocolo

para Juzgar con Perspectiva de Género. Suprema Corte de Justicia de la Nación,

México, 2013.

Esta herramienta le permitirá, de forma puntal, reconocer la necesidad

de incorporar la perspectiva de género en el quehacer judicial, responder a las

obligaciones adquiridas a nivel internacional con la ratificación de diversos

instrumentos, convenciones y tratados, y realizar un autoexamen sobre los

roles, prejuicios y estereotipos que se pueden tener frente a un caso

determinado y que puedan perpetuar la discriminación y la violencia contra la mujer.

En vista de que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género,

Haciendo Realidad el Derecho a la Igualdad es un documento completo y

extenso, la Comisión Permanente ha querido simplificar en este documento los

pasos a seguir para conseguir sentencias regionales que incorporen la

perspectiva de género y los derechos humanos.

Es importante mencionar que también se usó. como referencias otros

documentos e análisis realizados por otros Poderes Judiciales de la Región e instituciones

y organizaciones dedicados a esta tarea, que serán correctamente mencionados

cuando así corresponda.

Para la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia es un

privilegio poner esta herramienta al servicio de los operadores de justicia de

Iberoamérica, como uno de los primeros productos que dan fruto desde su

confirmación en noviembre del año 2014.

El progresivo desarrollo del derecho internacional de los derechos

humanos, que se dio como resultado de las atrocidades acontecidas en la segunda

guerra mundial, produjo la promulgación de declaraciones, convenciones y

tratados que vinieron a normativizar los derechos humanos, y que hoy se conoce

como el Sistema de Protección de los Derechos Humanos. A su vez, se inician

esfuerzos para el establecimiento de mecanismo judiciales efectivos para

alcanzar la vigencia de estos derechos.

En el ámbito del derecho internacional los Estados, al ratificar

tratados y convenciones, se encuentran jurídicamente obligados a cumplirlos y a

responder ante la comunidad internacional por su incumplimiento. Para ello, a

nivel nacional se ha requerido que las constituciones establezcan esa

exigibilidad, el valor que tendrán dentro de la normativa nacional, y la forma

como deberá armonizarse esa legislación internacional con la doméstica.

Dicha característica del derecho internacional crea una relación

dialéctica con el derecho interno. Este último debe aplicar los compromisos

internacionales adquiridos por los Estados a través de medidas legislativas,

administrativas, judiciales o de otra índole que sean necesarias y eficaces

para garantizar su cumplimiento. Por su parte, el derecho internacional, a

través de distintas técnicas fiscaliza el accionar estatal con relación a las

obligaciones internacionales. Si esta premisa es cierta con el derecho

internacional en general, lo es especialmente en materia de protección de

derechos humanos, donde los tratados no sólo incluyen un catálogo de derechos y

garantías, sino que implican para el Estado obligaciones concretas acerca del

modo en que se ejercen todas las atribuciones del poder.2

2. Dulitzky, A.

(2004). Alcance de las obligaciones internacionales de los derechos humanos. En

C. Martin, D. Ordríguez-Pinzón, J.A. Guevara, Derecho Internacional de los Derechos Humanos (pp.79-117).

México: Doctrina Jurídica Contemporánea.

El sistema internacional de protección de los derechos humanos está

dividido en dos: El Sistema Universal, que contempla todos los tratados y

órganos creados en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y el

Sistema Regional, que se encuentra dividido en tres: el Sistema Interamericano,

en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Sistema

Europeo, en el marco del Consejo de Europa, y el Sistema Africano, en el marco

de la Organización de la Unidad Africana.

Para las cuestiones que ocupan este modelo, se hará referencia al

Sistema Universal y al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos

Humanos:

1. Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) se constituye

como la primera norma sustantiva que recoge, en 30 artículos, los derechos

humanos y libertades fundamentales. A partir de este documento, se han

desarrollado y precisado los principios básicos aquí concretados, a través de

convenciones y tratados específicos para algunas poblaciones, así como para

precisar el alcance de ciertos delitos, como lo son la trata de personas y

genocidio, entre otros.

Para supervisar el cumplimiento de estas normas internacionales, la

Organización de las Naciones Unidas creó el Sistema Universal de Protección de

los Derechos Humanos, con el fin de vigilar el cumplimiento por parte de los

Estados parte.

El Sistema Universal cuenta con dos mecanismos de protección: el mecanismo

convencional y el mecanismo extraconvencional. El convencional es el que

encuentra su fundamento en los tratados internacionales de derechos humanos,

quienes tienen establecido como se llevará a cabo la protección de los derechos

que consagran.

Estos órganos convencionales tienen su competencia y alcance establecido

dentro de los tratados, y dentro de ellos se encuentra:

• Comité de Derechos Humanos

• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

• Comité contra la Tortura

• Comité de Derechos del Niño

• Comité para la Eliminación Racial

• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

• Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores

migratorios y sus familiares

Por su parte, los mecanismos extraconvencionales son los que tienen

relación directa don la protección de los derechos humanos consagrados dentro

del Sistema Universal, pero que no se crearon en virtud de un determinado

tratado. Entre estos se encuentra:

• Consejo de Derechos Humanos

• Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos

• Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos

• Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados

• Relatores especiales y grupos de trabajo

Los principales tratados y convenios internacionales en el marco del

Sistema Universal son:

• Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos

[1966): El contenido de este tratado coincide con la mayoría de derechos

consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero con

carácter vinculante para los estados.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales

(1966): Este tratado estipula la obligación, por parte de los Estados, de

proteger los derechos sociales, reconociendo, entre otros, el derecho al

trabajo, el derecho de asociación, el derecho a la seguridad social, protección

a la familia, nivel de vida adecuado, salud, educación, entre otros.

• Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio (1948): Esta

convención define y tipifica el delito del genocidio, cuando se comenta en

tiempos de guerra o de paz.

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial (1965). Condena la segregación racial y el apartheid,

obligando a los Estados a eliminar toda forma de discriminación racial.

• Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer – CEDAW (1979). Adoptada con el fin de promover la igualdad de

derechos entre hombres y mujeres, llamando a los Estados a asegurar el

desarrollo pleno de la mujer y promoviendo la adopción de las medidas

especiales de carácter temporal para contribuir al alcance de la igualdad real.

• Convención sobre los Derechos del Niño (1989): Fue aprobada y

ratificada por los Estados significando un cambio de paradigma en como se

visualizaba a las personas menores de edad, pasando de ser objetos de

intervención a sujetos de derecho.

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. Inhumanos

o Degradantes (1984): Establece la definición de tortura y comprende una serie

de obligaciones para los Estados (legislativas, administrativas y judiciales),

con el fin de impedir todo acto de tortura.

• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos

los trabajadores migratorios y de sus familias (1990): Se aprueba como

consecuencia del fenómeno mundial de la migración, y el especial estado de

vulnerabilidad de las personas migrantes cuando son trabajadoras.

• Declaración y Programa de Acción de Viena (Conferencia

Mundial de los Derechos Humanos (1993)). Plantea los derechos de las mujeres

son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales.

Proclamó la plena realización de todos los derechos humanos universales y las

libertades sin ningún tipo de discriminación.

• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Cuarta Conferencia

Mundial sobre la Mujer (1995)). Programa especial para erradicar la

discriminación de las mujeres y alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación contra la Mujer (1999). Establece la competencia

del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, para

conocer denuncias de individuos e investigar violaciones graves o sistemáticas.

• Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir. Reprimir y Sancionar

la Trata de Personas. Especialmente Mujeres y Niños (2000). Establece los

lineamientos para prevenir y combatir la trata de personas, protegiendo y

asistiendo a las víctimas de la trata y promoviendo cooperación entre los

estados para estos objetivos.

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006):

Cambia toda la visión del paradigma médico rehabilitador de las personas con

discapacidad, pasando al paradigma social y de derechos humanos. Plantea una

serie de apoyos y ayudas técnicas que los Estados deben cumplir a las personas

con discapacidad para garantizar su igualdad.

2. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

Con la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el

"Pacto de San José", suscrita en la Conferencia Especializada

Interamericana sobre Derechos Humanos en 1969 se da vida al sistema interamericano

para proteger los derechos humanos del continente americano. Para ello, la

Organización de Estados Americanos (OEA) instauró dos órganos especializados:

a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1959), quien tiene a su

cargo la promoción y protección de los derechos, y su función principal es

"promover la observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas

y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia"3;

b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el órgano judicial del

sistema, y tiene como objetivo aplicar e interpretar la Convención Americana

sobre Derechos Humanos. Puede conocer casos sobre violaciones individuales a

los derechos humanos, y tienen también la potestad de dar opiniones consultivas

sobre el alcance y contenido de los instrumentos del sistema interamericano.

3. Artículo 106

de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 1985.

Los principales tratados y convenios internacionales en el marco del

Sistema Interamericano son:

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969): Reconoce derechos

básicos para todo ser humano, referidos a la vida, integridad física, salud,

libertad de conciencia, religión y pensamiento, derechos relativos a la

nacionalidad y el libre tránsito, derechos políticos, el derecho a la igualdad,

entre otros.

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

en materia de Derechos Económicos. Sociales y Culturales

"Protocolo de San Salvador" [1988): Reconoce derechos económicos

sociales y culturales y obliga a los Estados parte a adoptar todas las medidas

requeridas para progresivamente, lograr la efectividad de los mismos.

• Convención Interamericana para Prevenir i Sancionar la

Tortura (1985): Establece la obligación para los Estados de tipificar a nivel

interno el delito de tortura, y permitir, en la legislación nacional, que el

delito se encuentre dentro de aquellos en los que está permitida la tortura.

• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

(1944): Define la desaparición forzada y le da competencia tanto a la Comisión

como a la Corte Interamericana para conocer estos delitos.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer, "Belém do Pará" (1994). Es el primer y

único instrumento a nivel mundial en la materia. Establece que la violencia

contra las mujeres constituye una violación a sus derechos humanos, como

resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y

hombres.

• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999): Fue aprobada con el

propósito de visibilizar y prevenir la discriminación contra esta población, y

permitir la plena integración a la sociedad de las personas con discapacidad.

• Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos

de las Personas Adultas Mayores (2015). Busca promover, proteger y asegurar el

reconocimiento y pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de los

derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores.

3. Obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos de las mujeres

Las obligaciones adquiridas en el Sistema Universal en materia de derechos

de las mujeres, se pueden ver priorizadas en la Convención para la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Fue adoptada por

la Organización de las Naciones Unidas mediante la resolución 34/180 del 18 de

diciembre de 1979, y entró en vigencia en septiembre de 1981.

Esta convención es el primer instrumento internacional que recoge el

compromiso mundial para erradicar la discriminación contra la mujer, que

confiere derechos a las mujeres frente al Estado, implicando obligaciones de

éstos frente a las ciudadanas. Específicamente, las obligaciones se refieren a

tomar medidas concretas que permitan enfrentar la discriminación, a través de

la aprobación de leyes, políticas y proyectos que avancen en el ejercicio real

de los derechos por parte de las mujeres.

La CEDAW establece la definición de la igualdad sustantiva y de la

discriminación. Determina que la discriminación puede presentarse por cualquier

distinción, exclusión o restricción y prohíbe los actos que tienen la intención

de discriminar así como aquellos que, aunque no tuvieran la intención, el

resultado de los mismos genera una discriminación4. Respecto a la

igualdad sustantiva, la Recomendación General 25 del Comité de la CEDAW ha

establecido que:

4. Artículo 1.

A los efectos de la presente Convención, la expresión

"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión

a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente

de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

"Un enfoque jurídico o pragmático puramente formal, no es

suficiente para lograr la igualdad de facto con el hombre, que el Comité

interpreta como igualdad sustantiva. Además, la Convención requiere que la

mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y que disponga de

un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente

garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También debe tenerse en

cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las

diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias

será necesario que hay un trato no idéntico de mujeres y hombres par equilibrar

esas diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige

una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de

la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la

mujer.5"

5.

Recomendación General 25. Comité para la Eliminación de la Discriminación

contra la mujer, párr. 8. Esta Recomendación fue citada en el Protocolo para

Juzgar con Perspectiva de Género, México 2013. p. 35.

Otro de los grandes aportes de la CEDAW es el establecimiento de las

"medidas especiales de carácter temporal", que deben ser utilizadas

con el objetivo de superar situaciones de desigualdad, y que están consagradas

en el artículo 4.6

6. Artículo 4.

1. La adopción por los

Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a

acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación

en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo

entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o

separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de

igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los

Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente

Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará

discriminatoria.

Por su parte, en el sistema interamericano, la Convención Interamericana

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Belém

do Pará" establece que la violencia contra las mujeres es una

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre

hombres y mujeres. La convención también consagra que:

• La violencia contra las mujeres constituye una violación a sus

derechos humanos y libertades fundamentales 7;

7. Preámbulo

Convención Belem do Pará.

• Define violencia contra la mujer: cualquier acción o conducta, basada

en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico

a la mujer, tanto en el ámbito público como privado (art. 1)

• Amplía la protección del estado al ámbito privado: violencia en la

familia o unidad doméstica (entre otras manifestaciones, violación, maltrato,

abuso sexual); sin dejar de reconocer la violencia que viven las mujeres en la

comunidad (entre otras, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,

prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en centro de trabajo o educativo

o establecimiento salud); perpetrada o tolerada por el Estado o sus

agentes (art. 2)

• Interrelación entre discriminación y violencia de género: el derecho a

una vida libre de violencia incluye el derecho de la mujer a ser libre de toda

forma de discriminación (art. 6) Al ratificar la Convención CEDAW y la

Convención Belém do Pará, los Estados se comprometieron a:

• "Velar por que las autoridades e instituciones se comporten de

conformidad con las obligaciones de prevención, sanción y erradicación;

• Tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la

mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

• Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar

la violencia contra la mujer;

• Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y

eficaces;

• Asegurar, a través de los medios apropiados, la realización práctica

del principio de igualdad del hombre y la de la mujer y garantizar, por

conducto de los tribunales, la protección efectiva de la mujer contra todo acto

de discriminación; e

• Implementar de forma progresiva, medidas específicas e inclusive programas

para: Fomentar el conocimiento y la observancia de los derechos de las mujeres;

• Promover la educación y capacitación de quienes aplican la ley, y,

• Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres

a fin de contrarrestar y eliminar prejuicios, costumbres y todo tipo de

prácticas que se basen en premisas de inferioridad o superioridad de cualquiera

de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombres y la mujer que

legitiman o exacerban la violencia"8.

8. Suprema Corte de Justicia

de la Nación. Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, Haciendo

realidad el derecho a la igualdad. 2013. P. 25.

4. Obligatoriedad de cumplir con el Control de Convencionalidad

Todas las obligaciones consignadas en la Convención Americana, relativas

a respetar y hacer respetar las normas de protección y asegurar la efectividad

de los derechos, tienen carácter erga omnes9. Al respecto, la

Corte Interamericana estableció que "[D]e estas obligaciones generales

derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares

necesidades de protección del sujeto del derecho, ya sea por su condición

personal o por la situación específica en que se encuentre"10.

9. Protocolo

para Juzgar con Perspectiva de Género. Suprema Corte de Justicia de la Nación,

México, 2013. p.23.

10. Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Párrs. 80 y 81.

Esta sentencia fue citada en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de

Género, México 2013. p. 23.

Como se mencionaba al inicio de este capítulo, los Estados tienen como

consecuencia de la adopción de los tratados y las convenciones, la obligación

de tomar las medidas necesarias que permitan aplicar estas normas internacionales

ratificadas. Es en esta obligación que toma cabal importancia el control de

convencionalidad, mencionado por primera vez en el voto concurrente del Juez

Sergio García Ramírez, en el caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, estableciendo

que:

No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la

Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la representación

del Estado en el juicio —sin que esa representación repercuta sobre el Estado

en su conjunto— y sustraer a otros de este régimen convencional de

responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del "control de

convencionalidad" que trae consigo la jurisdicción de la Corte

Internacional.11

11. Voto

concurrente razonado del juez Sergio Garcia Ramirez a la sentencia del caso Mack Chang vs. Guatemala, del 25

de noviembre de 2003. Párr. 27.

Este punto de vista siguió siendo desarrollado por el juez García

Ramírez en otros votos, y es hasta el sentencia Trabajadores Cesados del

Congreso, Caso Aguado Alfaro y otros Vs. Perú, donde La Corte Interamericana

desarrolla como tal el control de convencionalidad, al indicar:

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la

Convención Americana, sus jueces están sometidos a ella, lo que les obliga a

velar por que el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por

la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras

palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de

constitucionalidad, sino también "de convencionalidad" ex officio,

entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el

marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales

pertinentes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las

manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque

tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros

supuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de

acciones.12

12. Corte IDH. Caso Baldeón García

Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 24 de noviembre de 2006 .P árr. 128. Los pies de

página del original fueron omitidos.

En este apartado, se reproducen los conceptos de igualdad y no

discriminación planteados en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de

Género. 13.

13. Protocolo

para Juzgar con Perspectiva de Género. Suprema Corte de Justicia de la Nación,

México, 2013.

Igualdad y no discriminación

"La noción de igualdad [ ... ] es inseparable de la dignidad

esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que,

por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con

privilegio; o que, a la inversa, por considerar inferior, lo trate con

hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se le

reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de

inferiorirdad."14

14. Corte IDH.

Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con

la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A.

Párr. 55. Esta OC fue citada en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de

Género, México 2013. p. 29.

La igualdad concentra las luchas reivindicatorias por la titularidad

universal de los derechos y el acceso real a los bienes considerados

indispensables para el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas.

La igualdad puede entenderse en dos dimensiones: como principio y como derecho.

Según lo planteado por la CEDAW en su artículo 1, discriminación contra

la mujer detonará "toda distinción, exclusión o restricción basada en el

sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera".

Como principio, fundamenta y da sentido a todo el

andamiaje jurídico -de origen nacional e internacional -y a los actos que

derivan de él, ya sean formal o materialmente administrativos, legislativos o

judiciales. Esta dimensión implica que la igualdad debe utilizarse como una

guía hermenéutica en la elaboración y aplicación del derecho.

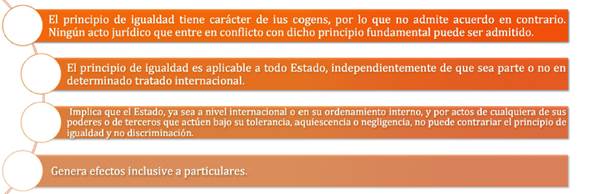

Respecto al principio de igualdad, la

Opinión Consultiva 18 de la Corte IDH, solicitada por México13,

señala que:

13. Corte IDH.

Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión

Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A. No. 18. Esta OC fue

citada en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, México 2013. p.

30.

En consecuencia, seña la Corte IDH, los Estados solo podrán establecer distinciones

objetivas y razonables cuando estas se realicen con el debido respeto a los

derechos humanos y de conformidad con el principio de aplicación de la norma

que mejor proteja los derechos de la persona.

Como derecho, la igualdad constituye una herramienta

subjetiva para acceder a la justicia; es decir, otorga titularidad a las

personas para reclamar, por diversas vías, la realización efectiva de la

igualdad en el ejercicio del resto de los derechos.

Como principio y como derecho, la igualdad

implica una obligación a cargo del Estado, derivada de un mandato

constitucional y convencional que condiciona y sustenta todo su quehacer. Para

comprender los requerimientos de la igualdad, es preciso aproximarse a ella a

partir de una mirada integral desde su concepción formal, material y

estructural.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

considera que:

"un enfo que jurídico o program ático puramente formal, no es

suficiente para lograr la igualdad de facto con el hombre, que el Comité

interpreta como igualdad sustantiva. Además, la Convención requiere que

la mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y que disponga

de un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es

suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al hombre. También deben

tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre

y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas

circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y

hombres para equilibrar las diferencias"14.

14.

Recomendación General 25. Comité para la Eliminación de la Discriminación

contra la Mujer. Párrafo 8. Esta Recomendación General fue citada en el

Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, México 2013. p. 35.

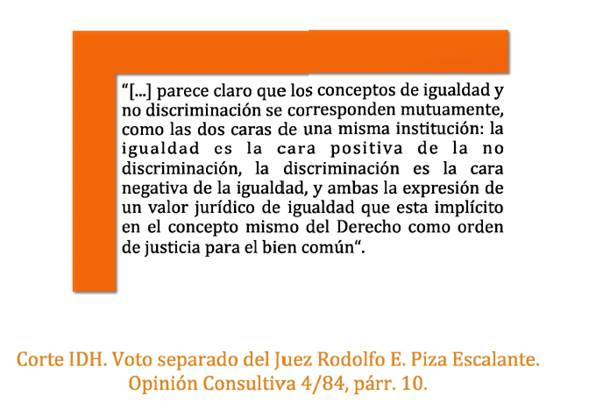

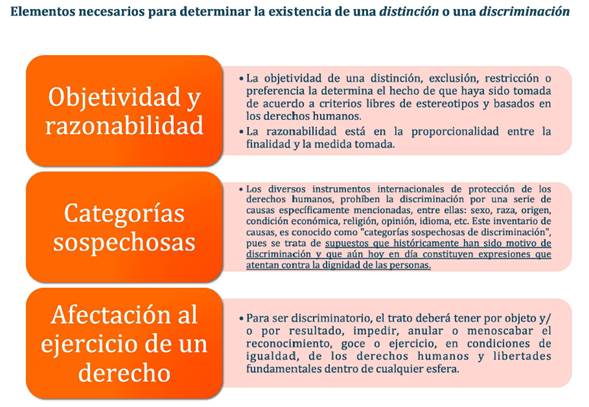

Relación entre igualdad y no discriminación

Esta visión integral de la igualdad demanda, entre otras cosas, el

establecimiento de tratos diferenciados que se hagan cargo de los factores de

hecho y estructurales que determinan a ciertas personas o grupos acceder a sus

derechos reconocidos formalmente. El trato diferenciado deberá ser objetivo y

razonable, tomar en cuenta las categorías sospechosas y no afectar

desproporcionadamente el ejercicio o goce de un derecho; de lo contrario, se estaría

vulnerando el derecho a la igualdad o incurriendo en un acto discriminatorio.

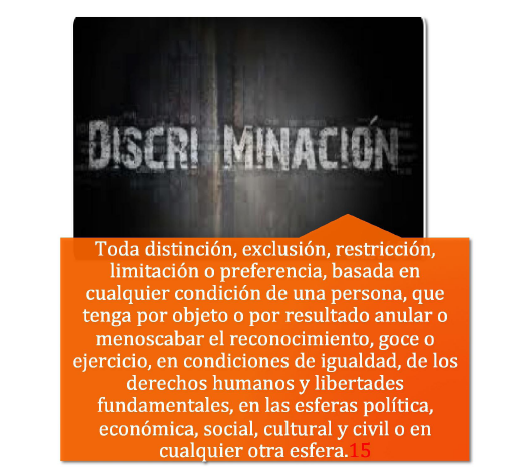

Un trato diferenciado que no sea objetivo y razonable, constituye

discriminación, que puede definirse como:

15. Basada en las

definiciones de discriminación de varias Convenciones de Naciones Unidas.

La discriminación es directa cuando tiene por objeto dar un trato

diferenciado ilegítimo, en tanto que la indirecta es la que se genera

como resultado de leyes, políticas o prácticas que en apariencia son neutrales,

pero que impactarán adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertas

personas o grupos.

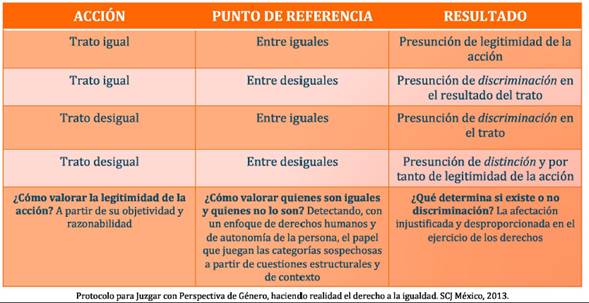

La Corte IDH conceptualiza las distinciones como

"diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables y

objetivas" y las discriminaciones como "diferencias

arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos". El

vinculo entre la "acción" y el "punto de referencia" es

fundamental para establecer la existencia de discriminaciones o distinciones.16

16. Corte IDH.

Caso Artavia Murillo y Otros ("fecundación in vitro") vs. Costa Rica. Sentencia de 28 de noviembre de

2012. párr. 285.

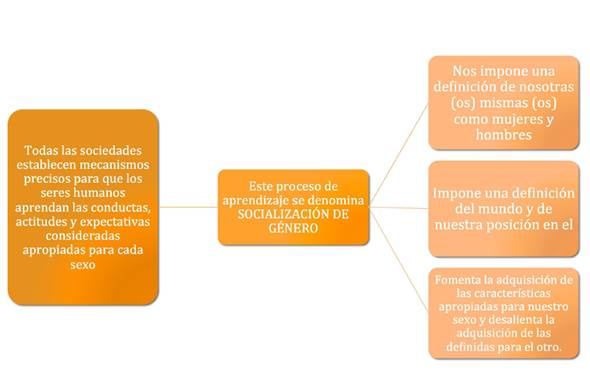

Sexo y Género

El punto de partida para comprende lo que propone la perspectiva de

género es distinguir entre dos conceptos:

Sexo: Lo biológicamente dado. Designa características biológicas de los

cuerpos.

Género: Lo culturalmente construido. Conjunto de características,

actitudes y roles sociales, cultural e históricamente asignadas a las personas

en virtud de su sexo.

Identidad de Género: Se refiere a la vivencia interna e individual del

género tal como cada personal la siente profundamente, la cual podría

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la

vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia

o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole,

siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones del género,

incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales, entre otros.

(Principios de Yogykarta, Indonesia, 2006).

Estereotipos,

roles y prejuicios 17

17. Protocolo

para Juzgar con Perspectiva de Género, México 2013. p. 49.

Los estereotipos son todas aquellas características, actitudes y roles que

estructuralmente en una sociedad son atribuidas a las personas en razón de

alguna de las condiciones enumeradas como "categorías sospechosas".

Asignar estereotipos responde a un proceso de simplificación para

entendimiento y aproximación del mundo.

Están profundamente arraigados y aceptados por la sociedad que los crea,

reproduce y transmite. Lo problemático surge cuando a dichas características,

actitudes y roles se les adjudica consecuencias jurídicas - como limitar el

acceso a los derechos- y sociales, así como una baja jerarquización respecto a

lo que se considera como el paradigma único del "sujeto neutral

universal".

Los estereotipos de género están relacionados con las

características sociales y culturalmente asignadas a hombre y mujeres a partir de

las diferencias físicas basadas principalmente en su sexo. Si bien los

estereotipos afectan a hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo

en las segundas, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles

invisivilizados, en cuanto a su relevancia y aportación y, jerárquicamente

considerados inferiores a los de los hombres.

Rol de cuidado. Basándose en un estereotipo que parte de la idea de

que al ser las mujeres quienes gestan y paren, son naturalmente más aptas para

hacerse cargo del cuidado de las y los hijos, es común que este tipo de roles

sean socialmente asignados a las mujeres y que, además, el valor económico y

social de dicha labor sea invisibilizado y no remunerado.

Otro estereotipo consiste en suponer que las mujeres son "naturalmente"

más comprensivas, compasivas y pacientes, y, en consecuencia, dar por hecho que

son ellas quienes deben hacerse cargo de las personas adultas mayores o de

aquellas que requieren una atención específica como las personas enfermas o las

personas con discapacidad.

En cambio, a los hombres/varones se les da la función de ser

proveedores; es decir, su papel -según las asignaciones de género- consiste en

hacerse cargo de la manutención total de las y los hijos, excluyéndoseles, en

algunos casos, de la posibilidad de ejercer otro tipo de actividad de cuidado.

La naturalización y aceptación de los estereotipos a los que deben

adecuarse hombres y mujeres legitiman, perpetúan e invisibilizan tratos

diferenciados ilegítimos. La discriminación por estereotipos genera

consecuencias en el reconocimiento de la dignidad de las personas y/o en la

distribución justa de los bienes públicos.

Estas concepciones resultan problemáticas en el ámbito público y privado

de las personas cuando obstruyen su plena realización, encasillan el proyecto

de vida y general que el cuestionamiento o trasgresión de aquellas

características, actitudes y roles que se atribuyen al ser humano por su sexo,

sea motivo de exclusión y marginación en distintos ámbitos - familiar, laboral,

social y jurídico.

Cuando las leyes, políticas y decisiones judiciales que -muchas veces

incluso, buscando ser neutrales- avalan, reproducen, consolidan y perpetúan

estereotipos, generan discriminación y violentan el mandato constitucional y

convencional de actuar conforme a la igualdad.

Por ello, quienes imparten justicia deben ser capaces de detectarlos

para decidir si subyacen a un trato diferenciado y, por tanto le imprime a

dicho trato la característica de no objetivo. El quehacer jurisdiccional

no podrá combatir estos estereotipos si no cuenta con las herramientas

necesarias para reconocerlos.

Perspectiva de

género 18

18. Idem.Pág.

62.

19. Desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México

en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, México 2013. p. 71.

El punto de partida para comprender lo que propone la perspectiva de

género es distinguir entre los conceptos de sexo y género.

El sexo es lo biológicamente dado. Designa características biológicas de

los cuerpos. El género es lo culturalmente construido, conjunto de

características, actitudes y roles social, cultural e históricamente asignados

a las personas en virtud de su sexo.

Esta distinción ha permitido revelar como la sociedad y su

infraestructira jurídica atribuye consecuencias a partir de los cuerpos de las

personas.

La perspectiva de género deconstruye la falsa dicotomía basada en los

cuerpos de las personas, así como las consecuencias que se le han atribuido. Es

una categoría de análisis que:

• Permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y

tareas en virtud del sexo, género o preferencia-orientación sexual;

• Revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta

asignación.

• Evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias;

• Se hace cargo de la vinculación que existe entre las cuestiones de

género, raza, religión, edad, creencias políticas, etc.;

• Pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas

públicas basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder; y

• Determina en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué

casos en necesario.

La perspectiva de género cuestiona el paradigma del único "ser

humano neutral y universal", basado en el hombre/varón blanco,

heterosexual, adulto sin discapacidad, no indígena, y en los roles que se

le atribuyen a ese paradigma. Por eso es que no se trata de un método enfocado

únicamente a las mujeres, sino de una estrategia que permite ver a las personas

en su diversidad de contextos, necesidades y autonomía.

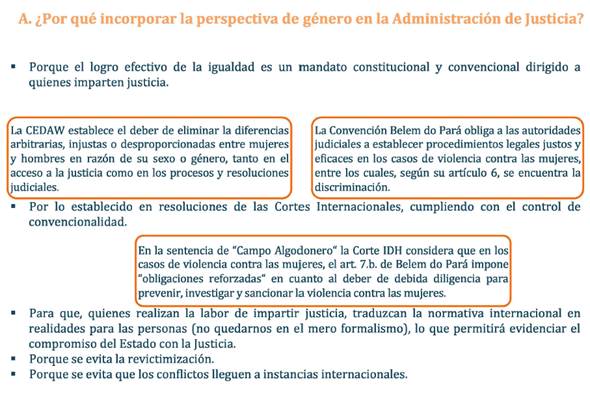

Incorporar la perspectiva de género en la función judicial implica hacer

realidad el derecho a la igualdad. Responde a una obligación constitucional y

convencional de erradicar la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional

para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto,

situaciones asimétricas de poder.

El Sistema de Administración de justicia se constituye entonces en una

herramienta emancipadora que hace posible que las personas diseñen y ejecuten

un proyecto de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad.

Una sociedad democrática demanda impartidores e impartidoras de justicia

comprometidas con el derecho a la igualdad y, por tanto, investigaciones,

acusaciones, defensas y sentencias apegadas a la constitución, a los derechos

humanos y a los tratados internacionales que los consagran. Al aplicar la

perspectiva de género quienes juzgan generan precedentes que coadyuvan a la

construcción de un Estado respetuoso de los derechos humanos.

En este apartado se podrá revisar:

B. ¿Cuándo y quienes deben incorporar la perspectiva de género en la

Administración de Justicia?

• Todas las personas integrantes de los Poderes Judiciales deben aplicar

la perspectiva de género en el cumplimiento de sus funciones y en las

relaciones interpersonales.

Debe ser aplicado aún cuando las partes involucradas en el caso no lo

contemplen en sus alegaciones.

• La perspectiva de género se debe aplicar siempre, precisamente para

reconocer las situaciones descritas.

• La materia del asunto e instancia en la que se resuelve no determina

si se aplica o no la perspectiva de género. Desigualdades, asimetrías de poder,

violencia y discriminación se pueden encontrar en casos que se estudian en

cualquier etapa del proceso, ya sea este civil, penal, administrativo,

constitucional, laboral, agrario o mercantil. Se debe realizar un análisis

orientado a detectar estas situaciones, y si los resultados perfilan ese tipo

de relaciones, la perspectiva de género ofrece un método para encontrar la

solución apegada al derecho.

• Por ello, en cada caso se debe hacer una análisis que permita detectar

relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad.

C. ¿Cómo juzgar con perspectiva de género?

Debe tenerse en cuenta:

1.Uno de los fines del Derecho es erradicar las relaciones asimétricas

de poder y los esquemas de desigualdad que determinan el diseño y ejecución del

proyecto de vida de las personas.

El quehacer jurisdiccional tiene un invaluable potencial para la

transformación de la desigualdad formal, material y estructural. Quienes juzgan

son agentes de cambio en el diseño y ejecución del proyecto de vida de las

personas.

El mandato de igualdad requiere eventualmente de quienes imparten

justicia un ejercicio de deconstrucción de la forma en que se ha interpretado y

aplicado el Derecho.

Método resumido

para incorporar y facilitar la aplicación de la perspectiva de género en el

juzgar

C. ¿Cómo juzgar con perspectiva de género?

• ¿El caso requiere que se dicten órdenes de protección?

• ¿Cuál es el contexto en que se desarrollan los hechos?

• ¿Alguna de las personas involucradas se encuentra en situación de

pobreza, marginación, vulnerabilidad o discriminación basada en el sexo, género

o preferencia/orientación sexual?

• ¿Entre las personas vinculadas al caso subyace una relación asimétrica

de poder? ¿Cómo influye esto en la solicitud y valoración de las pruebas?

• ¿Están involucradas personas que han sido tradicionalmente discriminadas

en virtud de las llamadas "categorías sospechosas"?

• ¿La persona pertenece a un grupo históricamente desventajado?

• ¿La persona presenta características que la exponen a una doble

discriminación por tratarse de un caso de interseccionalidad? Por ejemplo, en

un proceso de divorcio, ser una mujer indígena, o solicitar empleo siendo

lesbiana y estando embarazada.

• ¿El comportamiento que se espera de las personas involucradas o de las

víctimas de el caso obedece a estereotipos o a una de las manifestaciones del

sexismo?

• ¿La reacción esperada de la víctima cambiaría si se suplantara, por

ejemplo, por un varón o una persona heterosexual? ¿Qué cambiaría en la

expectativa de comportamiento de la persona si se asignara un rol

estereotípicamente considerado como femenino? Por ejemplo, si fuera hombre

quien solicita permisos laborales para ejercer su paternidad.

C. ¿Cómo juzgar con perspectiva de género?

• ¿Cuál es el marco jurídico de origen interno e internacional aplicable

al caso?

• ¿Existen resoluciones o sentencias de organismos internacionales que

brinden argumentos para resolver el asunto en cuestión?

• ¿Existen sentencias internacionales que hayan condenado al país en el

que usted desempeña su cargo, que deban ser atendidas en la solución del caso?

• ¿Las observaciones generales de los Comités de Naciones Unidas y los

criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aportan elementos

valiosos para la resolución del caso?

• ¿Cuál es el concepto de sujeto que subyace al marco normativo aplicable?

• ¿La norma responde a una visión estereotípica o sexista del sujeto?

• ¿La aplicación de la norma genera un impacto diferenciado para la

persona y el contexto en que se encuentra?

• ¿Cuál es la norma que garantiza mejor el derecho a la igualdad de las

víctimas o personas involucradas en el caso?

• ¿Se encontraban las víctimas en una situación de riesgo de violación

de sus derechos convencionales en virtud de estereotipos culturales sostenidos

en la comunidad respectiva?

• ¿Cuáles son las estrategias jurídicas con las que se cuenta para

contrarrestar la norma discriminatoria por objeto o por resultado?

• ¿El caso demanda la deconstrucción de un paradigma, concepto o

institución jurídica? ¿En que medida la sentencia puede hacerse cargo de ello?

• ¿Cuáles son las herramientas que el marco normativo aplicable brinda

para resolver las asimetrías en relación así como la desigualdad estructural de

la que derivó el caso? ¿El caso amerita un trato diferenciado?

C. ¿Cómo juzgar con perspectiva de género?

• Aplicar los principios constitucionales de igualdad, universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

• Justificar el uso de la normativa que sea más favorable a la personas

que se encuentra en una situación asimétrica de poder o de desigualdad

estructural. Esto implica no solo la cita de, por ejemplo, tratados

internacionales, sino la expresión de las razones por las cuales hay que

referenciarlos a cuenta al caso en concreto y la resolución del caso con base

en ellos.

• Interpretar de acuerdo a los nuevos paradigmas constitucionales que

dejan en desuso los criterios hermenéuticos como la literalidad, jerarquía y

especialidad.

• Detectar lo problemático que puede resultar la aplicación de criterios

integradores del derecho como la analogía, cuando se toma en cuenta la igualdad

formal, material y estructural.

• Acudir a los análisis de género contenidos en sentencias de otros

países.

• Esgrimir las razones por las que la aplicación de la norma al caso en

cuestión deviene en un impacto diferenciado o discriminador.

• Evidenciar los estereotipos y sexismos detectados en los hechos, en la

valoración de las pruebas, en los alegatos y pretensiones de las partes.

• Exponer las razones por las cuales en el caso subyace una relación

desequilibrada de poder y/o un contexto de desigualdad estructural.

• Determinar la estrategia jurídica adecuada para aminorar el impacto de

la desigualdad estructural en el caso específico.

• Reconocer y evidenciar en la resolución de la sentencia los sesgos de género

encontrados a lo largo del proceso.

• Eliminar la posibilidad de revictimizar y estereotipar a la víctima a

través de los argumentos o la resolución de la sentencia.

C. ¿Cómo juzgar con perspectiva de género?

• ¿El daño causado genera un impacto diferenciado a partir del sexo,

género, preferencia u orientación sexual de la persona involucrada?

• ¿Qué tipo de medidas de reparación se hacen cargo de este impacto

diferenciado?

• Si fueron detectadas relaciones asimétricas de poder y condiciones de

desigualdad estructural ¿cuáles son las medidas que las sentencia puede adoptar

para revertir dichas asimetrías y desigualdades?

• ¿La medida de reparación se basa en una concepción estereotipada o

sexista de la persona en cuestión?

• A partir del daño causado, el sexo, el género y las

preferencias/orientación sexual de la víctima ¿Cuáles son las medidas más

adecuadas para reparar el daño?

• En la definición de las medidas de reparación ¿Se tomó en cuenta la

voluntad de la víctima?

• ¿Cuál fue el impacto del daño en los roles y responsabilidades

familiares, laborales y comunitarios de la víctima? En caso de que fuese

negativo, ¿Cómo puede corregirse ese impacto?

• ¿Existió un "daño colectivo"? ¿Es posible repararlo?

• ¿Se trata de un caso en donde el daño se produjo por pertenecer a un

determinado grupo?

• ¿La reparación abarca todos los daños

detectados?

D. ¿Para qué juzgar con perspectiva de género?

Para garantizar el acceso a la justicia aquienes, por sus condiciones

biológicas, físicas, sexuales, de género o de contexto ven en peligro el

reconocimiento de sus derechos. Así, se reivindican los derechos de las

víctimas y se evita la revictimización.

Estas sentencias sentarán el precedente de que las violaciones de

derechos humanos se previenen, reconocen y reparan.

De esta manera el quehacer judicial asume un papel activo en las

transformaciones necesarias para la consecución de una sociedad en donde todas

las personas estén en condiciones de diseñar y ejecutar un proyecto de vida

digna.

En síntesis...

Transversalizamos la perspectiva de género en las sentencias cuando:

1. Utilizamos un lenguaje no sexista.

2. Incorporamos Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos de

las . Mujeres ratificadas por los Estados (CEDAW, Belem do Pará).

3. Utilizamos doctrina que incorpore los derechos humanos de las

mujeres.

4. Evitamos el sexismo en todas sus formas.

5 . Tomamos en cuenta el principio de igualdad, no discriminación,

equidad y valoración de las diferencias.

6. Cuando el objeto del proceso, que son los hechos, tienen una

dimensión subjetiva que debe estar exenta, en lo posible, de patrones y roles

sexistas en el proceso de su admisión, recepción, elaboración de la actividad

probatoria.

7. Garantizamos la tutela de los derechos de las mujeres, especialmente

cuando hablamos de violencia intrafamiliar. No puede obviarse aspectos como el

ciclo de la violencia, las relaciones de desigualdad de poder, la reincidencia

del agresor, etc.

8. Aplicamos el principio de inmediatez para asuntos relativos a violencia

de género e intrafamiliar.

9. Que la sentencia sea un documento comprensible, por quienes no sean profesionales del derecho.