Segundo.—Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que

representa el gasto de la publicación total de este Decreto de Oficialización

del Plan de Manejo del Área Marina de Manejo Montes Submarinos, del Área de

Conservación Marina Isla del Coco, habida cuenta de que las tecnologías de

información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin

perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se

publicará en las páginas electrónicas del Sistema Nacional de Áreas de

Conservación Web www.sinac.go.cr o en la página oficial del Sistema de

Conservación Marina Isla del Coco www.isladelcoco.go.cr, respectivamente, y su

versión original impresa, se custodiará en los archivos de la Oficina del Área

de Conservación Marina Isla del Coco.

(Nota de Sianlevi:

El Plan de Manejo del Área Marina de Manejo Montes Submarinos fue proporcionado

por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y se transcribe a

continuación:)

Plan de Manejo del Área Marina de Manejo de Montes Submarinos

(AMM MS), Costa Rica

Área de Conservación

Marina Isla del Coco (ACMIC)

Sistema Nacional de

Áreas de Conservación (SINAC)

2013

Publicado por: SINAC.

Sistema Nacional de Áreas de Conservación

Donado por: Conservación

Internacional, Asociación Costa Rica por Siempre y Proyecto BIOMARCC-SINAC-GIZ

Elaboración técnica: Centro

de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena).

Asesoría Técnica:

ACMIC: Fernando Quirós.

Sirleny Vega.

Braulio Navarro Cabezas.

PNIC: Geiner Golfin.

Esteban Herrera.

Roberto Cubero.

SINAC: Jenny Asch.

Eugenia Arguedas.

Marco Vinicio Araya.

Jairo Sancho.

BIOMARCC: Michael

Schloenvoigt.

Rodrigo Villate.

INCOPESCA: Antonio Porras.

FCR: Zdenka Piskulich

Andrea Montero

CI: Marco Quesada

Ana Gloria Guzmán.

|

Elaboración

Técnica: Miriam Miranda |

Coordinadora

|

|

Anthony

Charles |

Experto

Internacional en Tema Marino y Pesca |

|

Didiher

Chacón |

Especialista

en Biología Marina y AMP |

|

Ángel

Herrera |

Especialista

Biología Marina y Pesca |

|

Guillermo

Oro |

Especialista

Biología Marina y Pesca |

|

Rolando

Castro |

Especialista

en Legislación Ambiental |

|

Virginia

Reyes |

Especialista

en Economía Ambiental |

|

Rafael

Sánchez |

Especialista

en Economía Ambiental |

|

Randall

Viales |

Especialista

en Procesos Participativos |

|

Erick

Vargas |

Especialista

en Turismo Marino |

|

Karla

Benavides |

Especialista

en Sistemas de Información Geográfica |

|

Paulino

Madrigal |

Estudiante

de Derecho y Asistente |

La elaboración de este Plan

de Manejo del Área Marina de Manejo de Montes Submarinos (AMM MS), Costa Rica,

se enmarca dentro de la iniciativa de Gobierno “Costa Rica por Siempre”. El Programa

Costa Rica Por Siempre es una iniciativa público-privada de conservación,

desarrollada con el objetivo de consolidar un sistema de áreas protegidas

marinas y terrestres que sea ecológicamente representativo, efectivamente

manejado y con una fuente estable de financiamiento, permitiéndole a Costa Rica

ser el primer país en desarrollo en cumplir las metas del Programa de Trabajo

en Áreas Protegidas (“PTAP”) de la Convención sobre Diversidad Biológica

(“CDB”) de las Naciones Unidas. Este programa es administrado por la Asociación

Costa Rica Por Siempre (“ACRXS”).

El proyecto

BIOMARCC-SINAC-GIZ “Biodiversidad Marino Costera en Costa Rica, Desarrollo de

Capacidades y Adaptación al Cambio Climático” es un proyecto de apoyo al

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAET) ejecutado por la

Deutsche Gesellschaft fὕr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, por

encargo del Ministerio Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza

y Seguridad Nuclear (BMU) en el marco de su Iniciativa Protección del Clima

(IKI).

ISBN:

INDICE

ACRÓNIMOS

.........................................................................................................................................

12

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................

13

2. DESCRIPCIÓN DEL

AMM MS Y SU CONTEXTO

.................................................................... 14

2.1 CARACTERÍSTICAS

BIOLÓGICAS AMM MS

................................................................................................

17

2.2 PRINCIPALES

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL SITIO

........................................... 17

2.3 ANÁLISIS

ECONÓMICO DE LA PESCA DEL ATÚN

........................................................................................

18

2.4 MARCO

INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL AMM MS

.................................................................... 19

3. OBJETOS DE

CONSERVACIÓN, AMENAZAS Y ACTORES CLAVES .................................. 20

3.1 OBJETOS DE

CONSERVACIÓN SELECCIONADOS DEL AMM MS

.............................................................. 21

3.1.1 Objeto de

Conservación: Ecosistemas Bentónicos (Montes Submarinos)

........................ 25

3.1.2 Objeto de

Conservación: Peces Comerciales

................................................................................

27

3.1.3 Objeto de

Conservación: Especies Migratorias (A/M/T) .........................................................

30

3.1.4 Objeto de

Conservación: Ecosistemas Pelágicos

........................................................................ 31

3.2 ANÁLISIS Y

VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS ............................................................................................

34

3.2.1 Ecosistemas

Bentónicos (Montes Submarinos)

.............................................................................

34

3.2.2 Peces

Comerciales ....................................................................................................................................

36

3.2.3 Especies

Migratorias (A/M/T)

..............................................................................................................

38

3.2.4 Ecosistemas

Pelágicos

.............................................................................................................................

40

3.3 ACTORES CLAVES

...........................................................................................................................................

42

3.4 ALTERNATIVAS Y

OPORTUNIDADES DE MANEJO

.....................................................................................

42

3.4.1 Factores

Internos .......................................................................................................................................

42

3.4.2 Factores

Externos

......................................................................................................................................

44

4. COMPONENTE

ESTRATÉGICO

.................................................................................................

46

4.1 OBJETIVO GENERAL

DEL PLAN DE MANEJO PARA LA AMM

MS............................................................ 47

4.2 MISIÓN DEL ACMIC

......................................................................................................................................

47

4.3 MISIÓN DEL AMM

MS ..................................................................................................................................

47

4.4 VISIÓN DEL AMM

MS PARA EL AÑO 2017

...............................................................................................

47

4.5 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

........................................................................................................................

47

4.5.1 Área de

Gestión y Planificación del AMM MS

............................................................................ 48

4.5.2 Programa de

Gestión de Recursos Marinos

...................................................................................

50

4.5.3 Programa de

Control y Vigilancia

.....................................................................................................

57

4.5.4 Programa de

Recursos Pesqueros

......................................................................................................

59

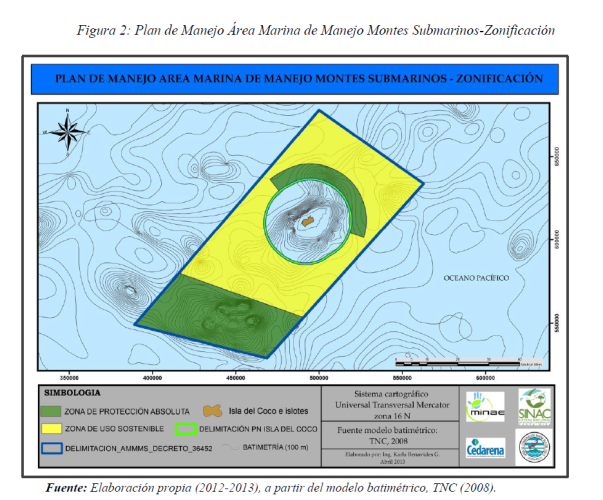

5. PROPUESTA DE

ZONIFICACIÓN ..............................................................................................

61

5.1. Zona de

Protección Absoluta

..................................................................................................................

62

5.1.1 Usos

Permitidos .........................................................................................................................................

64

5.1.2 Usos No

Permitidos ................................................................... ¡Error!

Marcador no definido.

5.2 Zona de Uso

Sostenible

...............................................................................................................................

65

5.2.1. Usos

Permitidos

........................................................................................................................................

66

5.2.2. Usos No

Permitidos

.................................................................................................................................

66

6. EL MONITOREO Y REVISIÓN

DEL PLAN

...............................................................................

67

7. PLAN DE TRABAJO

......................................................................................................................

69

7.1 ÁREA DE GESTIÓN

Y PLANIFICACIÓN

.........................................................................................................

69

7.2 PROGRAMA DE

GESTIÓN DE RECURSOS MARINOS

...................................................................................

71

7.3 PROGRAMA DE

CONTROL Y VIGILANCIA

.....................................................................................................

75

7.4 PROGRAMA DE

RECURSOS PESQUEROS

.....................................................................................................

76 7

8. EL MODELO DE GESTIÓN DEL AMM MS

...............................................................................

76

8.1 DESCRIPCIÓN DE

PUESTOS Y PERFILES ......................................................................................................

78

8.1.1 Área de

Gestión y Planificación del AMM MS

............................................................................ 78

8.1.2 Programa de

Control y Vigilancia .....................................................................................................

81

8.1.3 Programa de

Gestión de Recursos Marinos

...................................................................................

82

8.1.4 Programa de

Recursos Pesqueros ......................................................................................................

83

9. PRESUPUESTO

..............................................................................................................................

84

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................................

87

ANEXOS.....................................................................................................................................................

96

LISTA DE CUADROS

CUADRO 1: ESTIMACIÓN DE

BENEFICIOS GENERADOS POR UN PALANGRERO PROMEDIO Y EL SECTOR PALANGRERO. EN

COLONES Y DÓLARES AMERICANOS ......................................................................

19

CUADRO 2: ANÁLISIS DE

VIABILIDAD DE LOS CUATRO OBJETOS DE CONSERVACIÓN AMM MS, COSTA RICA ......

22

CUADRO 3: RESUMEN DE LAS

AMENAZAS PARA CADA UNO DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN IDENTIFICADOS PARA EL AMM

MS Y SU VALOR JERÁRQUICO GLOBAL, BASADO EN CRITERIO EXPERTO SEGÚN EL

DIAGNÓSTICO O PRINCIPIO PRECAUTORIO. ....................................................................................

34

CUADRO 4: PRESIONES QUE

AMENAZAN LOS ECOSISTEMAS BENTÓNICOS (MONTES SUBMARINOS) DEL AMM MS 35

CUADRO 5: FUENTES QUE

GENERAN LAS PRESIONES DIRECTAS SOBRE ECOSISTEMAS BENTÓNICOS DEL AM MMS ..............................................................................................................................................

35

CUADRO 6:PRESIONES QUE

AMENAZAN LOS PECES COMERCIALES DEL AMM MS .........................................

37

CUADRO 7: FUENTES QUE

GENERAN LAS PRESIONES DIRECTAS SOBRE LOS PECES COMERCIALES DEL AMM MS 37

CUADRO 8: PRESIONES QUE

AMENAZAN LAS ESPECIES MIGRATORIAS (A/M/T) EN EL AMM MS ........................

38

CUADRO 9: FUENTES QUE

GENERAN LAS PRESIONES DIRECTAS SOBRE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DEL AMM MS ..............................................................................................................................................

39

CUADRO 10: PRESIONES QUE

AMENAZAN LOS ECOSISTEMAS PELÁGICOS DEL AMM MS ................................

40

CUADRO 11: FUENTES QUE

GENERAN LAS PRESIONES DIRECTAS SOBRE LOS ECOSISTEMAS PELÁGICOS DEL AMM MS .........................................................................................................................................

40

CUADRO 12: NIVEL DE INFLUENCIA

DE LOS ACTORES EN AMM MS ...........................................................

42

CUADRO 13: FACTORES INTERNOS

QUE LIMITAN EL MANEJO DEL AMM MS ................................................

43

CUADRO 14:UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN ............................................................................................

48

CUADRO 15: UNIDAD DE TURISMO

SOSTENIBLE .....................................................................................

50

CUADRO 16: UNIDAD DE MANEJO

Y CONSERVACIÓN DEL AMM MS ..........................................................

53

CUADRO 17: PROGRAMA DE

CONTROL Y VIGILANCIA DEL AMM MS ..........................................................

58

CUADRO 18: PROGRAMA DE

RECURSOS PESQUEROS DEL AMM MS ..........................................................

59

CUADRO 19: PLAN DE TRABAJO

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ..............................................................

69

CUADRO 20: PLAN DE TRABAJO

DE LA UNIDAD DE TURISMO SOSTENIBLE ...................................................

71

CUADRO 21: PLAN DE TRABAJO

DE LA UNIDAD DE MANEJO Y CONSERVACIÓN ............................................

72

CUADRO 22: PLAN DE TRABAJO

DEL PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA...............................................

75

CUADRO 23: PLAN DE TRABAJO

DEL PROGRAMA DE RECURSOS PESQUEROS ...............................................

76

CUADRO 24: RECURSOS EN

PERSONAL Y EQUIPO PARA LA GESTIÓN DEL AMM MS, BAJO DOS ESCENARIOS DE ACCIÓN

(REQUERIMIENTOS INICIALES O IDEALES) ...........................................................................

77

CUADRO 25: ADMINISTRADOR DEL

AMM MS.........................................................................................

78

CUADRO 26: COORDINADOR DEL

PROGRAMA ........................................................................................

81

CUADRO 27: COORDINADOR DE

UNIDAD DE MANEJO Y CONSERVACIÓN ....................................................

82

CUADRO 28: COORDINADOR DE

UNIDAD DE TURISMO SOSTENIBLE ...........................................................

82

CUADRO 29: COORDINADOR DEL

PROGRAMA EN RECURSOS PESQUEROS ...................................................

83

CUADRO 30: ESTIMACIÓN DEL

PRESUPUESTO DEL AMM MS PARA EL ESCENARIO INICIAL (EN COLONES) .......

85

CUADRO 31: ESTIMACIÓN DEL

PRESUPUESTO DEL AMM MS PARA EL ESCENARIO IDEAL (EN COLONES) .........

86

CUADRO 1: ESTIMACIÓN DE

BENEFICIOS GENERADOS POR UN PALANGRERO PROMEDIO Y EL SECTOR PALANGRERO. EN

COLONES Y DÓLARES AMERICANOS ......................................................................

19

CUADRO 2: ANÁLISIS DE

VIABILIDAD DE LOS CUATRO OBJETOS DE CONSERVACIÓN AMM MS, COSTA RICA ......

22

CUADRO 3: RESUMEN DE LAS

AMENAZAS PARA CADA UNO DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN IDENTIFICADOS PARA EL AMM

MS Y SU VALOR JERÁRQUICO GLOBAL, BASADO EN CRITERIO EXPERTO SEGÚN EL

DIAGNÓSTICO O PRINCIPIO PRECAUTORIO. ....................................................................................

34

CUADRO 4: PRESIONES QUE

AMENAZAN LOS ECOSISTEMAS BENTÓNICOS (MONTES SUBMARINOS) DEL AMM MS 35

CUADRO 5: FUENTES QUE

GENERAN LAS PRESIONES DIRECTAS SOBRE ECOSISTEMAS BENTÓNICOS DEL AM MMS ..............................................................................................................................................

35

CUADRO 6:PRESIONES QUE

AMENAZAN LOS PECES COMERCIALES DEL AMM MS .........................................

37

CUADRO 7: FUENTES QUE

GENERAN LAS PRESIONES DIRECTAS SOBRE LOS PECES COMERCIALES DEL AMM MS 37

CUADRO 8: PRESIONES QUE

AMENAZAN LAS ESPECIES MIGRATORIAS (A/M/T) EN EL AMM MS ........................

38

CUADRO 9: FUENTES QUE

GENERAN LAS PRESIONES DIRECTAS SOBRE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DEL AMM MS ..............................................................................................................................................

39 9

CUADRO

10: PRESIONES QUE AMENAZAN LOS ECOSISTEMAS PELÁGICOS DEL AMM MS ................................

40

CUADRO 11: FUENTES QUE

GENERAN LAS PRESIONES DIRECTAS SOBRE LOS ECOSISTEMAS PELÁGICOS DEL AMM MS .........................................................................................................................................

40

CUADRO 12: NIVEL DE

INFLUENCIA DE LOS ACTORES EN AMM MS ...........................................................

42

CUADRO 13: FACTORES INTERNOS

QUE LIMITAN EL MANEJO DEL AMM MS ................................................

43

CUADRO 14:UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN ............................................................................................

48

CUADRO 15: UNIDAD DE TURISMO

SOSTENIBLE .....................................................................................

50

CUADRO 16: UNIDAD DE MANEJO

Y CONSERVACIÓN DEL AMM MS ..........................................................

53

CUADRO 17: PROGRAMA DE

CONTROL Y VIGILANCIA DEL AMM MS ..........................................................

58

CUADRO 18: PROGRAMA DE

RECURSOS PESQUEROS DEL AMM MS ..........................................................

59

CUADRO 19: PLAN DE TRABAJO

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ..............................................................

69

CUADRO 20: PLAN DE TRABAJO

DE LA UNIDAD DE TURISMO SOSTENIBLE ...................................................

71

CUADRO 21: PLAN DE TRABAJO

DE LA UNIDAD DE MANEJO Y CONSERVACIÓN ............................................

72

CUADRO 22: PLAN DE TRABAJO

DEL PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA...............................................

75

CUADRO 23: PLAN DE TRABAJO DEL

PROGRAMA DE RECURSOS PESQUEROS ...............................................

76

CUADRO 24: RECURSOS EN

PERSONAL Y EQUIPO PARA LA GESTIÓN DEL AMM MS, BAJO DOS ESCENARIOS DE ACCIÓN

(REQUERIMIENTOS INICIALES O IDEALES) ...........................................................................

77

CUADRO 25: ADMINISTRADOR DEL

AMM MS.........................................................................................

78

CUADRO 26: COORDINADOR DEL

PROGRAMA ........................................................................................

81

CUADRO 27: COORDINADOR DE

UNIDAD DE MANEJO Y CONSERVACIÓN ....................................................

82

CUADRO 28: COORDINADOR DE

UNIDAD DE TURISMO SOSTENIBLE ...........................................................

82

CUADRO 29: COORDINADOR DEL

PROGRAMA EN RECURSOS PESQUEROS ...................................................

83

CUADRO 30: ESTIMACIÓN DEL

PRESUPUESTO DEL AMM MS PARA EL ESCENARIO INICIAL (EN COLONES) .......

85

CUADRO 31: ESTIMACIÓN

DEL PRESUPUESTO DEL AMM MS PARA EL ESCENARIO IDEAL (EN COLONES) ......... 86

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1: ÁREA DE MANEJO

MARINO MONTES SUBMARINOS ...................................................................

16

FIGURA 2: MAPA DE

GEOMORFOLOGÍA MARINA DEL AMM MS, BASADA EN MODELO BATIMÉTRICO TNC,2008 . 26

FIGURA 3: MAPA CONCEPTUAL DE

LA PROBLEMÁTICA DE MANEJO DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN SELECCIONADOS EN EL

AMM MS ................................................................................................

33

FIGURA 4: PROPUESTA DE

ZONIFICACIÓN AMM MS ...............................................................................

62

FIGURA 5: DESCRIPCIÓN DE LA

ZONA DE PROTECCIÓN ABSOLUTA .............................................................

63

FIGURA 6: DESCRIPCIÓN DE LA

ZONA DE PROTECCIÓN ABSOLUTA .............................................................

64

FIGURA 7: DESCRIPCIÓN DE LA

ZONA DE USO SOSTENIBLE .......................................................................

65

FIGURA 8:

ORGANIGRAMA DEL AMM MS ..............................................................................................

77

LISTA DE GRAFICOS

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN

PRESUPUESTARIA DEL ESCENARIO INICIAL POR PROGRAMA ...............................

85

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESCENARIO IDEAL POR PROGRAMA ................................. 86

|

ACRÓNIMOS

ACMIC |

Área

de Conservación Marina Isla del Coco |

|

AMM

MS |

Área

Marina de Manejo de Montes Submarinos |

|

AMP

|

Área

Marina Protegida |

|

Canatur

|

Cámara

Nacional de Turismo |

|

CI

|

Conservación

Internacional |

|

CIAT

|

Centro

Internacional para la Agricultura Tropical |

|

CNE

|

Comisión

Nacional de Emergencias |

|

COMEX

|

Ministerio

de Comercio Exterior |

|

Conagebio

|

Comisión

Nacional para la Gestión de la Biodiversidad |

|

DR-CAFTA |

Tratado de Libre comercio

entre Estados unidos- Centroamérica y República dominicana (siglas en Ingles)

|

|

FECOP

|

Federación

Costarricense de Pesca |

|

ICE

|

Instituto

Nacional de Electricidad |

|

ICT

|

Instituto

Costarricense de Turismo |

|

INA

|

Instituto

Nacional de Aprendizaje |

|

Inbio

|

Instituto

de biodiversidad |

|

Incopesca

|

Instituto

Nacional de Pesca y Acuicultura |

|

MEP

|

Ministerio

de Educación Pública |

|

MICIT

|

Ministerio

de Investigación Científica y Tecnológica |

|

Minae

|

Ministerio

de Ambiente y Energía |

|

Minaet

|

Ministerio

de Ambiente Energía y Telecomunicaciones |

|

MOPT

|

Ministerio

de Obras Públicas y Transportes |

|

NOAA

|

National Oceanic and Atmospheric

Administration |

|

OdC

|

Objetos

de Conservación |

|

ONGs

|

Organizaciones

no Gubernamentales |

|

PANI

|

Patronato

Nacional de la Infancia |

|

Procomer

|

Promotora

de Comercio Exterior de Costa Rica |

|

Pretoma

|

Programa

de Restauración de Tortugas Marinas |

|

SNG

|

Sistema

Nacional de Guardacostas |

|

PNIC

|

Parque

Nacional Isla del Coco |

|

POT

|

Pacifico

Oriental Tropical |

|

Recope

|

Refinadora

Costarricense de Petróleo |

|

SINAC

|

Sistema

Nacional de Aéreas de Conservación |

|

TNC

|

The

Nature Conservancy |

|

UCR

|

Universidad

de Costa Rica |

|

UNA

|

Universidad

Nacional |

|

UICN

|

Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza |

|

WWF

|

World

Wildlife Foundation |

1. INTRODUCCIÓN

El Área Marina de Manejo

Montes Submarinos (AMM MS) es un espacio marino, sin islas e islotes, que

circunda el Parque Nacional Isla del Coco (PNIC). Aunque son dos áreas marinas

protegidas diferentes bajo la gestión del Área de Conservación Marina Isla del

Coco, en la práctica, el AMM MS funciona como zona de amortiguamiento.

Investigadores nacionales e internacionales, así como las instituciones

públicas que tienen competencias en estos mares están de acuerdo en que las

montañas submarinas del Pacífico son ecosistemas sumamente frágiles pero que

cumplen un papel fundamental en la distribución y mantenimiento de la

biodiversidad marina. A pesar de lo anterior, los montes submarinos están muy

poco estudiados; la mayoría del conocimiento científico se ha generado en los

alrededores de la Isla del Coco.

La creación de esta Área

Marina Protegida (AMP) (Decreto Ejecutivo Nº 36452 del 3 de marzo del 2011) es

el resultado de un trabajo conjunto y tesonero entre la sociedad civil, el

sector académico, el sector ambiental, las autoridades estatales y los usuarios

de los recursos marinos que dan seguimiento a la constitución de un “Corredor

Marino para el Pacífico Este Tropical entre las islas Coco, Galápagos, Malpelo,

Coiba y Gorgona” (declaración de San José, 2004). Luego de alrededor de una

década de trabajo entre partes, se establece en el año 2011 el Área Marina de

Manejo Montes Submarinos (AMM MS), con el objetivo de proteger y manejar las

diversas especies que transitan/habitan en una serie de estructuras geológicas

que emergen desde las profundidades en la zona económica exclusiva de Costa

Rica y que podrían tener un valor importante en la atracción y agrupamiento de

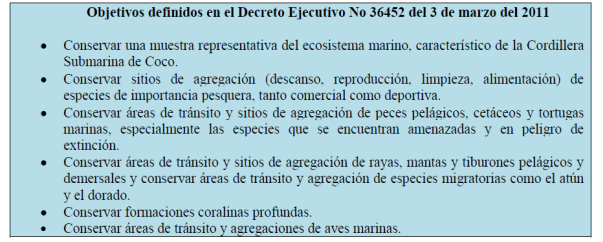

la biodiversidad marina. Los objetivos de creación de esta área según dicho

decreto, son:

· Conservar una

muestra representativa del ecosistema marino, característico de la Cordillera

Submarina de Coco.

· Conservar sitios de

agregación (descanso, reproducción, limpieza, alimentación) de especies de

importancia pesquera, tanto comercial como deportiva.

· Conservar áreas de

tránsito y sitios de agregación de peces pelágicos, cetáceos y tortugas

marinas, especialmente las especies que se encuentran amenazadas y en peligro

de extinción.

· Conservar áreas de

tránsito y sitios de agregación de rayas, mantas y tiburones pelágicos y

demersales e conservar áreas de tránsito y agregación de especies migratorias

como el atún y el dorado.

· Conservar

formaciones coralinas profundas.

·

Conservar áreas de tránsito y agregaciones de aves marinas.

Una vez que se logra la

creación del área, se requiere disponer de la herramienta que permita la

gestión adecuada del espacio oceánico; de acuerdo a la normativa nacional, éste

es el Plan de Manejo. Mediante éste, el Estado costarricense se propone por un

lado proteger los ecosistemas marinos y por el otro ordenar las actividades

económicas actuales o potenciales para asegurar en el tiempo las funciones

esenciales de estos ecosistemas. 14

Dado

que en el espacio marino interactúan un conjunto de actores sociales, para

elaborar el Plan de Manejo se selecciona una metodología participativa. Ello

porque esta herramienta debe considerar de manera importante el accionar y su

impacto sobre los recursos de los diversos grupos de interés. La coordinación

intra e inter sectorial e intra e inter institucional es un eje fundamental

para implementar este instrumento.

El objetivo del presente

Plan de Manejo, es elaborar los instrumentos de planificación y regularización

básicos, formalmente establecidos, para la consolidación del Área Marina de

Manejo Montes Submarinos, ubicada en el Pacífico Oriental de Costa Rica y

administrada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), mediante

el Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC).

El Plan de Manejo se

organiza en nueve apartados a saber: seguido de la introducción se presenta la

descripción del AMM MS y su entorno; el apartado tercero corresponde a los

objetos de conservación, amenazas y actores clave; la cuarta sección presenta

el componente estratégico; la propuesta de zonificación se incluye el apartado

quinto; la sección sexta corresponde al monitoreo y revisión del plan; el plan

de trabajo es el apartado número siete; el modelo de gestión del AMM MS

corresponde a la sección octava; el apartado noveno concierne al presupuesto;

finalmente se despliega la bibliografía. Asimismo, el documento de diagnóstico,

el Plan de Ordenamiento pesquero, la Propuesta de Reglamento de Uso Público y

el estudio de valoración económica de los recursos pesqueros del AMM MS son

parte del Plan de Manejo.

2. DESCRIPCIÓN DEL AMM MS Y

SU CONTEXTO1

1

Este apartado presenta un muy comprimido resumen del documento Diagnóstico que

se incorpora a este plan de manejo como documento adjunto. Por lo tanto, se

recomienda revisar el mismo como la primer paso para comprender la propuesta de

Plan de Manejo para el AMM MS.

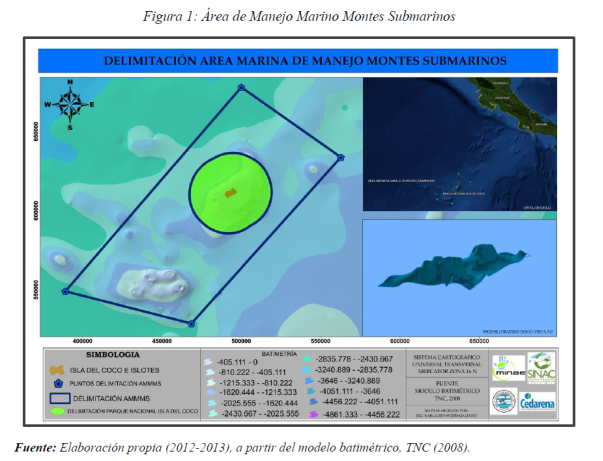

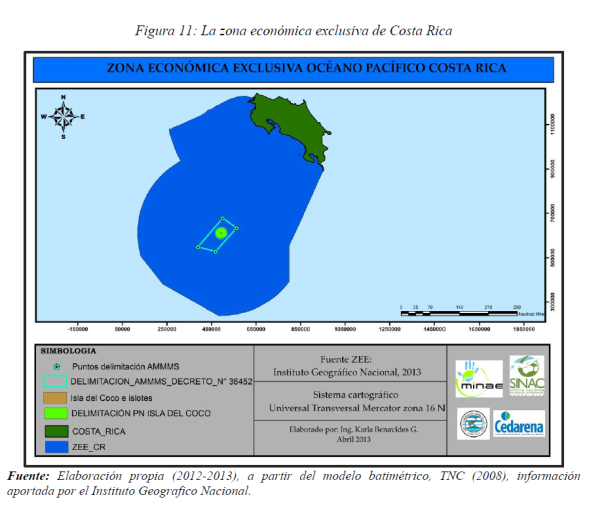

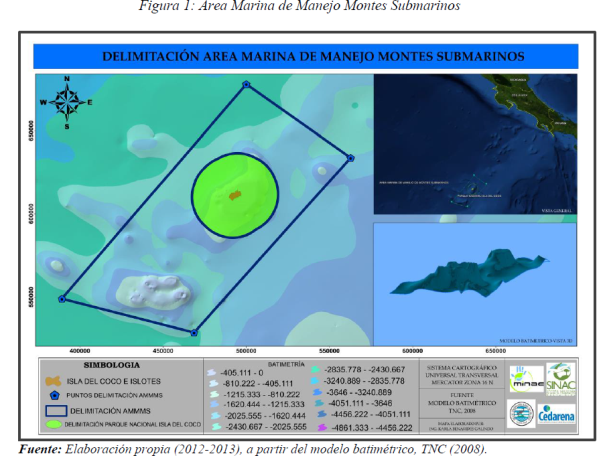

El Área Marina de Manejo

Montes Submarinos (AMM MS) (Figura 1), es un área marina protegida (AMP),

creada mediante el Decreto Ejecutivo No 36452 –MINAET de 3 de marzo de 2011,

publicado en La Gaceta No 121, del día 23 junio 2011-. Esta AMP es administrada

por el Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC); la misma se ubica en

el distrito 10 del cantón de Puntarenas, en la zona económica exclusiva

costarricense, específicamente en el Océano Pacífico Oriental Tropical (POT),

entre las coordenadas Este, Norte 500000, 677944; 562743, 633758; 468581,

528721; 389134, 549063, UTM ZONA 16N. El AMM MS abarca un área de 9.640 km2 de

espacios marinos sobre los cuales Costa Rica ejerce sus derechos de soberanía

según la Convención del Mar (1982).

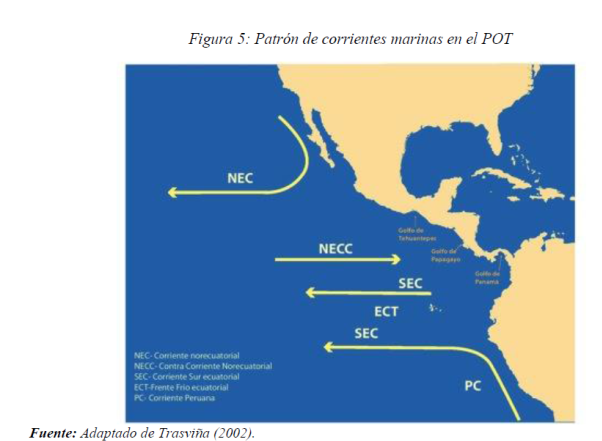

El AMM MS se ubica en el

Pacífico Oriental Tropical (POT), inmenso espacio marino con características

oceanográficas muy complejas. Esta AMP está influenciada por corrientes

costeras y frías del norte y el sur que circulan hacia el Ecuador y convergen

hacia el oeste, exceptuando la Contracorriente Ecuatorial que fluye en sentido

opuesto (CCCP, 2002). Dentro del POT existen 5 archipiélagos oceánicos

Revillagigedo, Atolón de Clipperton, Isla del Coco, Malpelo y Archipiélago

Galápagos), todas ellas separadas en distancias de 350 a 1.000 Km y abismos

oceánicos (Zapata y Robertson, 2006).

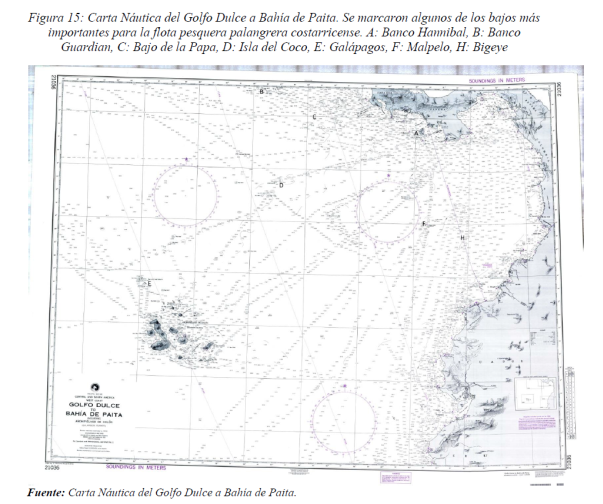

Los Montes Submarinos de

Cocos está conformada por una agrupación de 15 estructuras submarinas

incluyendo donde se asienta la Isla del Coco y estructuras adicionales menores

que se extienden menos de 200 km hacia el oeste y suroeste de la isla (Pacheco et

al., 2008). El Área Marina Manejo Montes Submarinos y el Parque Nacional

Isla del Coco están inmersos en la placa Cocos. La Isla del Coco emerge como

una montaña submarina en el Dorsal Cocos2 que se origina en las

Islas Galápagos de Ecuador y se proyecta hacia el noreste hasta alcanzar la

Península de Osa al sur de Costa Rica. La Placa Cocos tiene sus bordes hacia

los continentes, la fosa submarina al Este y la Fosa Mesoamericana al Norte. Al

noroeste del Dorsal Cocos se localiza una planicie abisal donde se registran

hasta 4.000 m de profundidad.

2 Lizano (2008), ubica la

Isla del Coco sobre el lomo o dorsal oceánica, con una depresión al norte

frente del Golfo de Papagayo y que se extiende hacia el oeste más allá de los

85ºW, y una depresión al sur con el afloramiento de Perú

Los montes submarinos

suelen tener un alto grado de endemismo producto de su distancia de los

continentes. La alta productividad de estas formaciones geológicas,

principalmente las más someras, está manifestada también en la gran riqueza de

organismos bentónicos o encontrados en dichos ecosistemas (Klimley y Butler,

1988; Morato et al., 2004). El AMM MS puede representar un

ambiente crucial para la diseminación y mantenimiento de la biodiversidad de

los océanos, manteniendo altos niveles de endemismo y sirviendo de base para la

dispersión transoceánica, el refugio de especies y como centros de especiación;

son también ecosistemas que a menudo integran hábitats delicados y especies

vulnerables de flora y fauna (Morato et al., 2004).

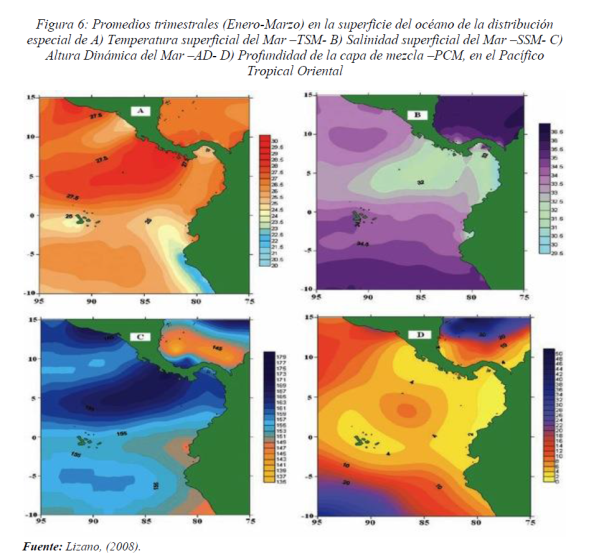

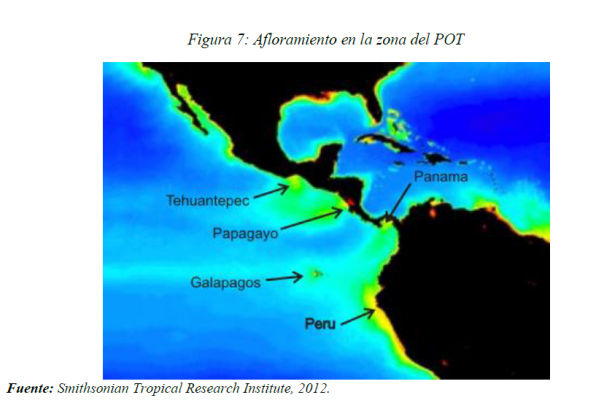

Además, las características y

dinamismo de las corrientes superficiales y profundas se ven afectadas por la

presencia de las montes submarinos, provocando con ello condiciones

ecosistémicas únicas. Las aguas en y alrededor de la Isla del Coco son una de

las cuatro áreas de Costa Rica con mayor número de especies endémicas. La isla

mantiene más de 1.142 especies de las cuales cerca del 42,5% son endémicas

(Wehrtmann y Cortés, 2008).

La localización geográfica y

la presencia de corrientes del norte y sur, la zona de las AMM MS es un pasadizo

migratorio para diferentes grupos de vertebrados, lo que implica la importación

y exportación de biomasa mediante la migración. Abundantes especies de peces se

congregan alrededor de las montes submarinos para alimentarse, tales como

tiburones, atunes y otros peces pelágicos (Klimley y Butler, 1988; Hazin et

al., 1998, Holland et al., 1999; Itano y Holland, 2000; Sibert et

al., 2000; Ward et al., 2000; Morato et al., 2004; y Rogers,

2004). Así otras zonas oceánicas y sus afloramientos tienen también influencia

en la riqueza y biodiversidad de la AMM MS. Mayor detalle sobre las

características biológicas, oceanográficas y geológicas del AMM MS se detallan

en el documento de Diagnóstico del Plan de Manejo.

2.1 Características

Biológicas AMM MS

En los últimos años, se han

realizado una significativa cantidad de inventarios biológicos, que incluyen

los corales, poliquetos y estrellas de mar, gastrópodos), crustáceos y peces ,

los datos demuestran la gran diversidad de especies y el alto grado de endemismo

presentes en la zona de estudio.

Cortés y Blum (2008),

destacan la vida marina encontrada en aguas profundas en ecosistemas bentónicos

en los alrededores de la Isla del Coco y que se presume se distribuya en la

zona de los AM MMS, tal como: los peces Epinephelus cifuntesi (mero), Pronotogrammus

multifasciatus, Grymnothorax sp. (anguila morena), Guentherus

altivelis; mantas tal como Mobula thurstoni localizada a 180 m y más

profundo o especies de tiburones como Odontaspis ferox y Echinorhinus

cookei. Los mismos autores también registran especies de coral suave como Alcyonacea

(Nephtheidae), corales duros (Dosmophyllum dianthus), especies de

equinodermos como el erizo Centrocidaris doerderleini.

Como consecuencia del

dinamismo oceánico y la convergencia de los fenómenos biofísicos, además de

otras cualidades bióticas (TNC, 2008), se asume que el AMM MS es especialmente

rica en biodiversidad. Desde al año 2008 el SINAC identificó vacíos de

conservación en las montañas submarinas de Cocos que suelen ser sitios de

productividad primaria alta, de congregaciones de peces pelágicos y que poseen

comunidades diversas de invertebrados sésiles (corales, octocorales, ascidias,

esponjas, briozoarios, entre otros - vacío de conservación 27- (SINAC, 2008).

En documento de Diagnóstico,

se resume el análisis de diferentes estudios sobre la biodiversidad marina en

la zona de AMM MS. El mismo parte de la premisa de que es un hábitat marino

móvil, por lo tanto se consideró que muchas especies no sésiles podrían

encontrarse en aguas someras de la Isla del Coco y en las aguas pelágicas de la

zona en estudio; también incluyen sus estados larvales.

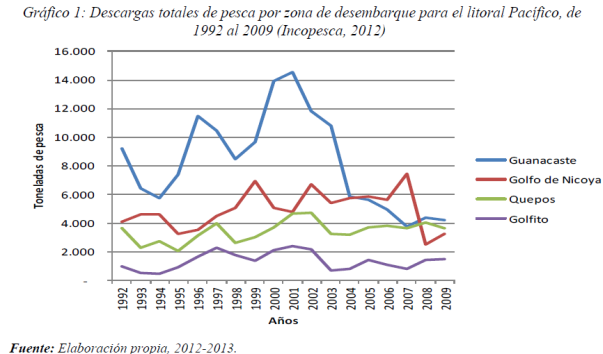

2.2 Principales Actividades

Económicas Desarrolladas en el Sitio

2.2.1 La Pesquería en la

Zona de la AMM MS

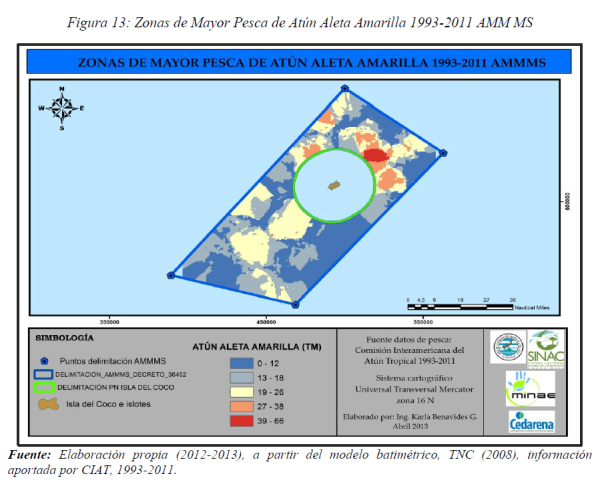

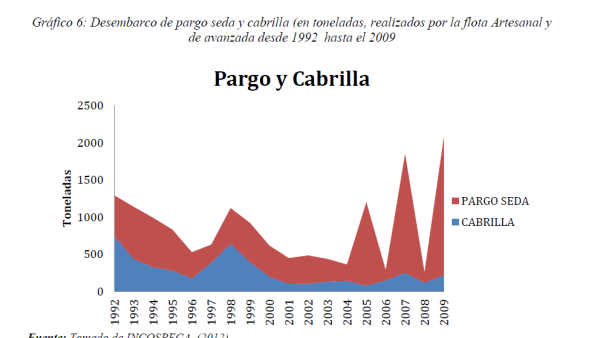

Por muchos años la Isla del

Coco y zonas aledañas como es el caso de los montes submarinos conocidos como

“las gemelas“, han sido zona de interés pesquero. El interés siempre ha sido el

atún aleta amarilla, y en menor escala el dorado y los meros y cabrillas

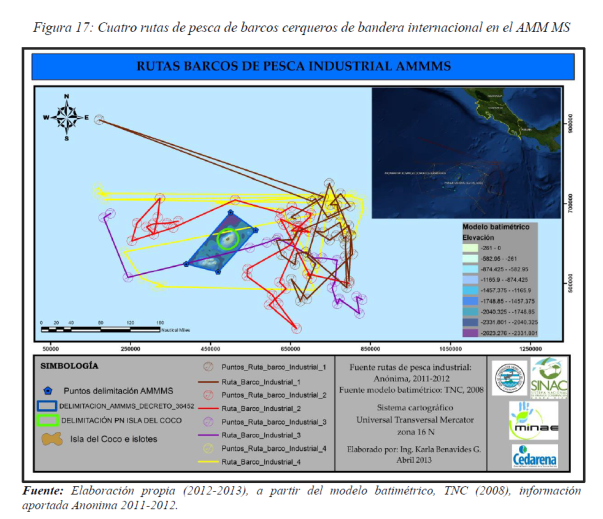

(Salazar et al., 2012). En la AMM MS, los artes de pesca que se usan no

son diferentes a otras regiones, el atún se pesca con redes de cerco para lo

cual se usan unos barcos conocidos como cerqueros y generalmente tienen una

capacidad entre 800 y 1.600 toneladas. Costa Rica no tiene cerqueros atuneros,

por lo que todos los barcos atuneros que pescan en la zona son extranjeros

(bandera internacional). En las redes muchas veces también se atrapan otras

especies, lo que se conoce como pesca incidental no comercial, como es el caso

de dorados, tortugas, en algunas ocasiones mamíferos marinos, juveniles de

picudos y tiburones (Salazar et al., 2012).

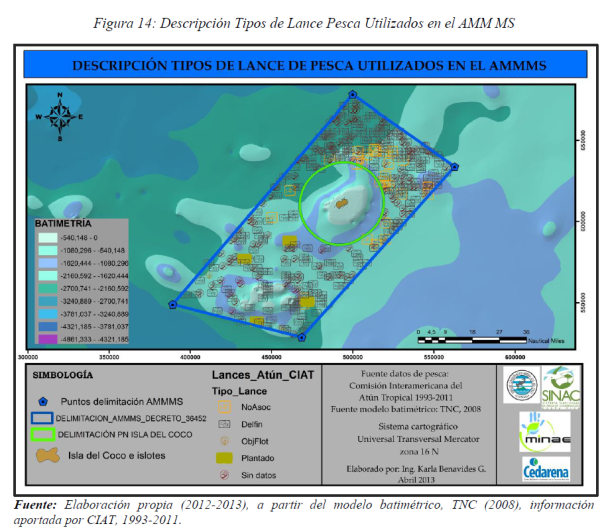

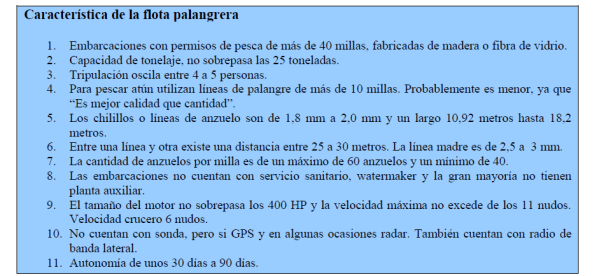

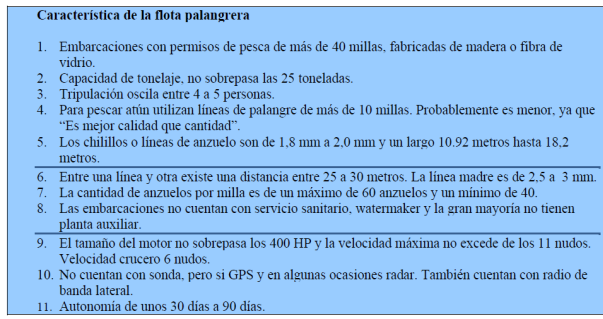

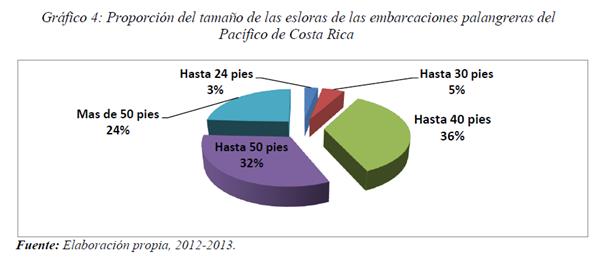

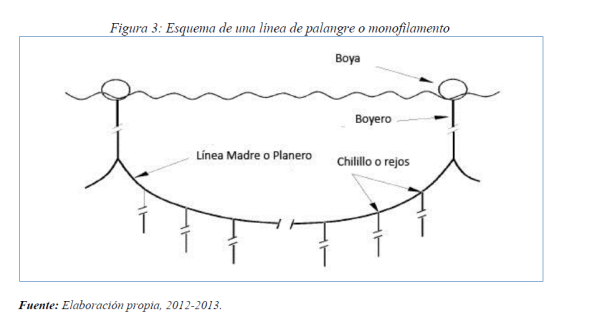

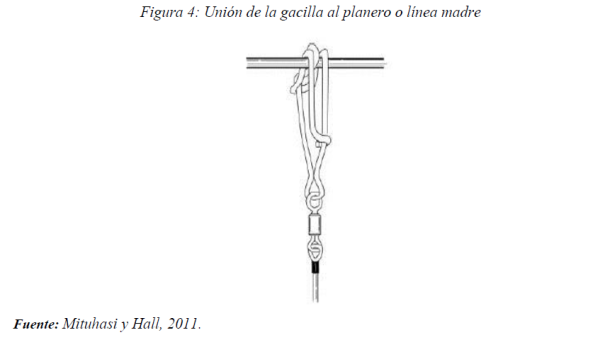

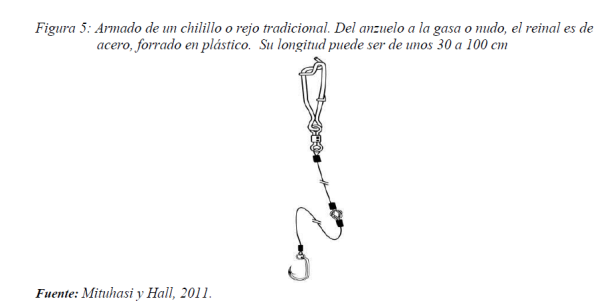

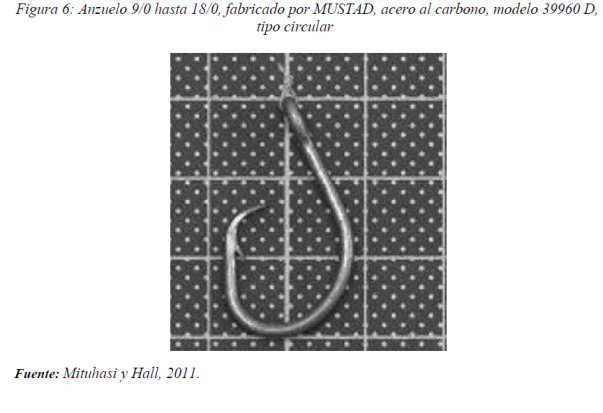

Un segundo arte de pesca

usado en la AMM MS, es el palangre o longline, el cual consiste en una línea

principal a la que se amarran muchos ramales dotados de un anzuelo cebado en el

extremo libre. Dependiendo del tipo de palangre que se trate, boyas, flotadores

con o sin pesos se usan para localizar la posición de la línea en el fondo

marino, o a la profundidad requerida en zonas más profundas.

El palangre es el arte usado

por excelencia de la flota artesanal avanzada de Costa Rica, ha sido

ampliamente descrito por Porras et al., (1993), y deriva prácticamente

de las técnicas empleadas para la captura de atún en el Indo Pacífico (JICA, 1977).

Se calcula que unos 40 barcos podrían estar operando en la AMM MS, de los

cuales unas 25 lanchas podrían provenir de la ciudad de Puntarenas. La especie

objetivo es el atún aleta amarilla, eventualmente captura atún patudo o bigeye,

pesca incidental con valor económico son los tiburones, dorados, picudos; pesca

incidental sin ningún valor son tortugas y rayas pelágicas.

Otra técnica de pesca de

atún por la misma flota artesanal avanzada de Costa Rica es el curricán o

trolling. El cual utiliza una caña de fibra de vidrio y que denominan como

boom, la técnica de arrastre es muy similar a la descrita por Preston et al.,

(1987) y que también está dirigida a la pesca de atún. El tercer arte de pesca

usado, es la cuerda a mano y que se emplea para la pesca a fondo. Consiste en

una simple cuerda o línea de una resistencia superior a las 80 libras o de 1 mm

de diámetro. Mayor detalle sobre la pesquería en la zona del AMM MS consultar

el documento de Diagnóstico del Plan de Manejo del AMM MS.

2.3 Análisis Económico de la

Pesca del Atún

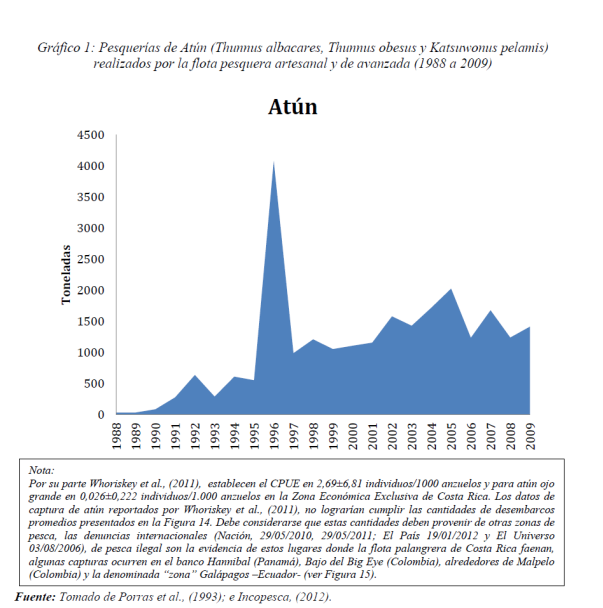

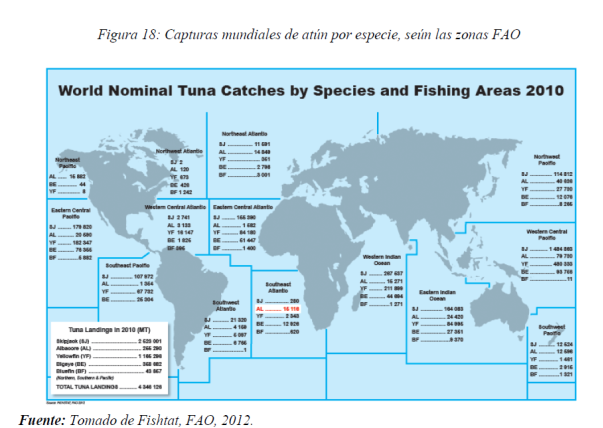

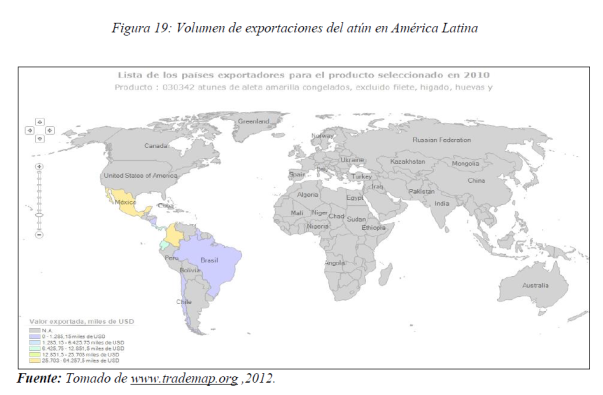

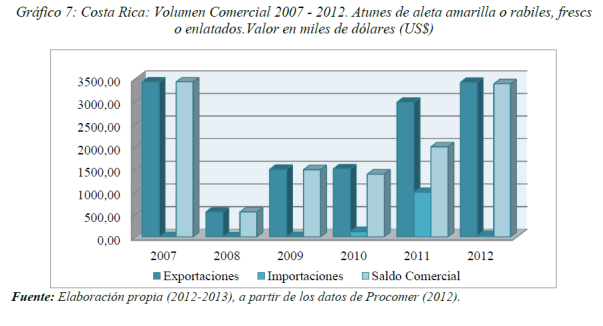

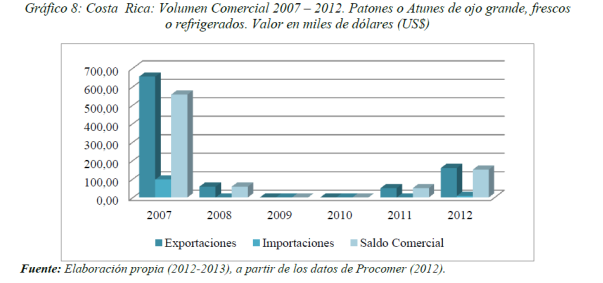

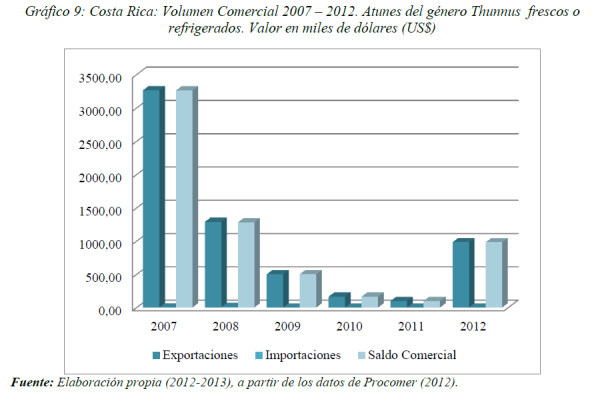

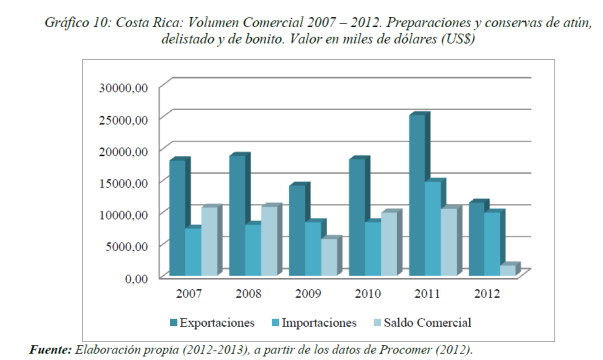

Las exportaciones

costarricenses de atunes - frescos o refrigerados, conservas de atún, de

listado, enteros o en trozos - son los principales productos de exportación que

tiene el país, en términos de valor (medido en miles de dólares) y de peso

(toneladas). El atún aleta amarilla, es el producto de exportación que genera

mayores divisas alcanzando un valor exportado de US$ 3.123,71 miles. Estados

Unidos es el principal mercado para este tipo de productos (Procomer, 2012).

Con la entrada en vigencia del DR-CAFTA por parte de Costa Rica sin duda el

potencial de crecimiento de la industria ha venido aumentando, con la reducción

de aranceles (COMEX, 2012).

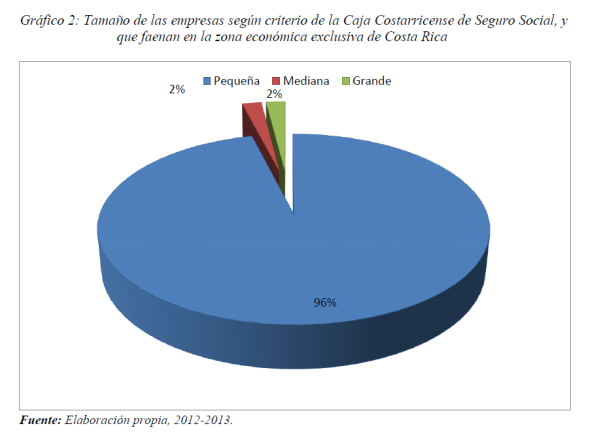

La actividad

palangrera, es la única actividad pesquera permitida en el AMM MS. En el Cuadro

1, se presenta la estimación de los beneficios anuales que genera la actividad

palangrera, producto de la pesca en el AMM MS, los cuales se calculan para todo

el sector en 3.187.609.952 colones (US$6.375.220), los cuales generan al menos

200 empleos directos y empleos indirectos a través de la cadena de valor de la

comercialización de pescado fresco, principalmente el atún, el cual es muy

cotizado en el mercado internacional y en el mercado nacional como una comida

gourmet (ver detalle en estudio de valoración económica del AMM MS).

Otra actividad económica que

puede ser fundamental para la generación de recursos frescos para el AMM MS es

la industria del turismo marino. Actualmente, la misma es solo potencial, porque

no existe como destino turístico. Sin embargo, podría desarrollarse condiciones

para el crecimiento de la pesca deportiva y del turismo científico, siempre y

cuando haya un esfuerzo de promoción y se desarrollen con base en prácticas

social y ambientalmente amigables. Si están debidamente ordenadas en el Plan de

Manejo, estas podrían consolidarse como actividades rentables, operadas desde

Costa Rica y desarrolladas de manera amigable.

2.4 Marco Institucional para

la Gestión del AMM MS

La gestión de esta AMP se

fundamenta en un marco institucional internacional, regional y local. En cada

uno de los niveles se agrupan esfuerzos realizados, para consensuar y

establecer normas y lineamientos para la protección de los espacios marinos.

El Marco Institucional

Nacional, lo conforma la Constitución Política, un agregado de normas, las

instituciones involucradas, así como las estrategias y las políticas públicas

(ver documento de Diagnóstico del Plan de Manejo, Anexo 1) que se implementan

mediante planes de acción generales o específicos. Por ejemplo: el Plan

Estratégico SINAC Quinquenio 2010-2015 tiene como objetivos: Contribuir al

mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas, Fortalecer la

capacidad institucional para la conservación de la biodiversidad y el uso

sostenible de los ecosistemas marino-costeros.

Un conjunto de

organizaciones públicas y no públicas conforman el marco organizacional que

trabaja para implementar el marco jurídico en busca de la protección de los

recursos marinos y de su uso responsable. El Ministerio de Ambiente y Energía,

el Viceministerio de Aguas y Mares, constituido recientemente y creado para

mejorar la gobernabilidad y la gestión de los mares y de las aguas dulces de

Costa Rica (La Gaceta Digital Nº 162, del 23 agosto 2012), así como el Sistema

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) con sus diversas dependencias,

específicamente el Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC), tiene el

mandato de velar por la protección de los mares en las AMP y promocionar el uso

sostenible de sus recursos donde el marco normativo lo permita.

Por

su parte, al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Incopesca) le

corresponde coordinar el sector pesquero y el de acuicultura, promover y

ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuicultura y la

investigación; asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos y

científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los

recursos biológicos del mar y de la acuicultura. Adicionalmente, velar por el

legítimo aprovechamiento y la protección de los recursos naturales existentes

en las aguas marítimas jurisdiccionales y en las aguas interiores del Estado es

competencia del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) tiene dentro de sus

competencias.

Las universidades públicas e

institutos de investigación Cumplen funciones relevantes para la generación de

conocimiento científico.

Del análisis del marco

organizacional público se desprende que existen tres instituciones –

MINAET/SINAC/ACMIC, Incopesca y SNG – con competencias sectoriales en el

espacio marino. Estas competencias muchas veces son confusas y traslapadas no

solo entre los administrados sino también entre las personas funcionarias de

estas instituciones. Costa Rica carece de una ley, de una política y una

estrategia que regulen el espacio marino en forma sistémica e integral, así

como una autoridad empoderada, con competencias claras y sin traslapes, que

gestione los mares costarricenses. Ante la ausencia de lo anterior, se requiere

una coordinación muy estrecha para evitar traslapes o vacíos de competencias.

Ante estas debilidades se creó la Comisión Nacional Marina como órgano

colegiado de carácter permanente, que funge como autoridad máxima de

articulación y gestión integrada entre las diferentes instancias del sector

público, que hacen parte de la institucionalidad marina costarricense (Decreto

Ejecutivo N° 37212 de 17 de julio de 2012).

Un conjunto de ONGs, cámaras

empresariales del sector pesca, y empresas sector turismo son también parte del

marco institucional marino, ellas dentro del sector privado. Las ONGs colaboran

de diversas maneras con las organizaciones públicas que gestionan los espacios

marinos. El aporte económico de éstas, es fundamental para la investigación,

definición de estrategias y políticas para el monitoreo y vigilancia de los

espacios marinos. Es obligado mencionar a MarViva, Conservación Internacional,

Asociación Costa Rica por Siempre, Pretoma, Misión Tiburón, Fundación Keto,

Fundación Amigos Isla del Coco, Fundación de Parque Nacionales y Proparques.

3. OBJETOS DE CONSERVACIÓN,

AMENAZAS Y ACTORES CLAVES

La variedad de ambientes

oceánicos y bentónicos en el AMM MS juega un rol crucial en la planificación

estratégica de la conservación de ésta Área Marina de Manejo. Esta

planificación fue sistemática desde el punto de vista de objetos puntuales

(e.g. especies migratorias) y los regionales, pues se consideraron muestras de

ecosistemas pelágicos y bentónicos que pudieran incluso ser representativos de

la región del Pacífico Oriental Tropical. Tales “unidades de manejo” pueden

entonces usarse para trazar objetivos de integridad, idoneidad y

representatividad garantizando muestras múltiples de hábitats y ecosistemas

presentes en el sitio.

Los objetos de conservación

representan una posible “unidad de manejo”, que pudiera aglutinar especies que

comparten un atributo ecológico o biológico (e.g. migratorios, amenazados,

endémicos), pero además son ecosistemas que reúnen cualidades de ser muestras

representativas, en estado crítico o que sostienen procesos o ciclos biológicos

muy importantes que incluyen algunas variables ambientales y biológicas, tales

como temperatura, profundidad, aportes oceánicos, morfología submarina y

composición de especies. Con ello se asegura que la planeación esté basada en

límites ecológicos, en la representatividad, en la custodia de los procesos que

sostienen la trama trófica, entre otros. Además, la estratificación cumple con

otros propósitos, tales como: representar elementos desconocidos de la

biodiversidad y el endemismo.

En la planificación del Plan

de Manejo de AMMMS no se usó filtro fino para determinar los objetos de

conservación del área, en vista de la multiplicidad de especies y de los vacíos

de conservación, por ello se agruparon en tres áreas: Ecosistemas más

representativos, especies con mayor ligamen social (comerciales), y especies

migratorias (especies compartidas).

Habiendo definido los OdC,

se procedió a hacer un análisis conceptual de la situación de conservación en

el AMM MS, presentando las amenazas principales, los factores influyentes y las

estrategias propuestas al escenario de manejo, todo interconectado en niveles

horizontales y verticales. Para ello se utilizó la plataforma del MIRADI ©.

Cada una de las agrupaciones correspondió a la mejor información disponible

(e.g. estadísticas pesqueras, denuncias, publicaciones científicas) y al

criterio de experto basado en la participación de profesionales conocedores de

la temática. Habiendo construido el primer mapa conceptual (figura 3) se

procedió a su “compactación” complementando en las mismas “cajas” aspectos

similares o muy relacionados, además se ordenaron los ligámenes entre los

aspectos del mismos eje temático (e.g amenazas) y se comprobaron los ligámenes

horizontales (e.g. factores influyentes y amenazas).

El presente apartado

comprende una descripción sobre los objetos de conservación al AMM MS, los

indicadores y amenazas.

3.1 Objetos de Conservación

Seleccionados del AMM MS

En el análisis de

viabilidad de los objetos de conservación la opinión de expertos es

determinante (Granizo et al., 2006), ya que contribuyen para completar

esta matriz donde se establece para cada elemento de conservación lo siguiente:

categoría, atributo ecológico clave, indicadores y rangos de variación

permisible (Cuadro 2).

A continuación se describirá

cada uno de los objetos de conservación y sus respectivos atributos ecológicos

clave clasificados en tamaño, condición y contexto paisajístico; así como la

calificación para cada uno de éstos.

3.1.1 Objeto de

Conservación: Ecosistemas Bentónicos (Montes Submarinos)

Los montes submarinos

generalmente se forman cuando las montañas volcánicas se elevan desde el fondo

del mar, pero no llegan a la superficie. Debido a esto los montes son formaciones

geológicas de sustrato duro que acumulan sedimentos, ello los convierte en el

cimiento de una amplia variedad de hábitats para corales duros y suaves de zona

profunda y sitios de agregación de peces y crustáceos. Los montes submarinos de

mayor tamaño en esta zona son “Las Gemelas”.

El conocimiento científico

sobre este tipo de formación geológica es escaso, son pocos los sitios que se

han estudiado. Actualmente, se dispone de información batimétrica limitada3,

la misma permite conocer de manera general la formación de fondos marinos

(Figura 2).

3 El modelo batimétrico es

limitado porque se construyó a partir de información náutica disponible, no se

realizaron mediciones in-situ.

Entre los ecosistemas

bentónicos, los corales, son las especies meta a conservar en el AMM MS. Dado

el vacío de información técnica no podemos proponer el estado de conservación

de este elemento; sin embargo, a nivel mundial los montes submarinos están cada

vez más amenazados por actividades pesqueras como la pesca de arrastre, la

misma destruye los corales –que tardaron cientos de años en formarse-, ello

interrumpe las cadenas tróficas y limita la vida marina en estas zonas. Por

tanto, se considera que si se reduce o elimina este tipo de actividad, el

elemento de conservación se conservará a través del tiempo.

Categoría: Tamaño

Atributos ecológicos clave:

Cobertura de Coral vivo

Indicador: % de cobertura de

coral vivo

El indicador de coral vivo,

se recomienda sea medido por muestras directas o por fotografía con tecnología

remota.

Categoría: Condición

Atributo Clave: Riqueza de

especies de coral suave

Indicador: Número de

especies

Hasta el momento sólo se

conoce la presencia de Aquaumbridae4 en el AMM MS. En el caso de describirse

nuevas especies para esta zona, esto será considerado como un incremento en la

calidad del objeto de conservación. Ante esto se debe ser precavido y decidimos

clasificar el estado de conservación de este objeto como regular (Cuadro 2). La

condición del coral vivo se recomienda sea medido por muestras directas o por

fotografía con tecnología remota.

4 Nueva familia de corales

suaves ubicada en la zona.

Categoría: Contexto

Paisajístico

Atributo Clave: Condiciones

físico-químicas

Indicador: Variabilidad en

temperatura, salinidad y pH

Las condiciones

físico-químicas de los montes submarinas son desconocidas, e imposibles de

comparar con otras zonas de la columna de agua. Máxime que la vida marina de

esta área no está influenciada directamente por la energía de sol, lo que la

hace un área interesante para su estudio. Ante esto se ha decido establecer el

estado de este objeto de conservación (Cuadro 2). Se recomienda que este

indicador sea medido por medio de la toma de muestras directas con tecnología

oceanográfica.

3.1.2 Objeto de

Conservación: Peces Comerciales

Dentro de este objeto de

conservación se encuentras grupos comerciales como: atunes, marlín, vela y

tiburones. A nivel mundial estos grupos se encuentran sobreexplotados, basado

en la caída de la biomasa y el incremento en el esfuerzo de pesca (Kellehar,

2005). Asimismo, debido a que los pescadores no respetan las zonas de

protegidas marinas como el Parque Nacional Isla del Coco, lo que hace alteren

las zonas que se han establecido para la reproducción y el crecimiento de

juveniles y sub-adultos.

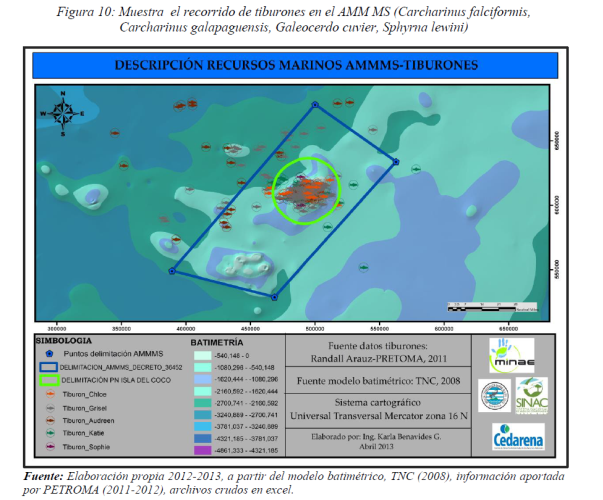

Objeto de Conservación:

Tiburones

Dentro de este objeto de

conservación se ha discutido mucho sobre que especies deben ser colocadas como

objetos de conservación y su viabilidad para desarrollar los estudios y

seguimientos correspondientes. Cuando en un área se menciona la frase “objeto

de conservación” se asume como un hecho que el objetivo es la conservación del

objeto y no su extracción.

Por lo que, el objeto de

conservación, que se presentan en los montes submarinos “Las Gemelas” y que son

buenos indicadores de que el ecosistema se encuentra saludable, son especies

como los tiburones (Hyrenback et al., 2000; Hearn et al., 2010 y

Luiz y Edwards, 2011).

En las pesquerías de Costa

Rica siempre se ha considerado a los tiburones como parte de la captura

incidental. Por lo que hacer uso de estas especies como un objeto de

conservación y que son parte de la pesca incidental, ayudaría en gran manera a

determinar el estado del sistema y la eficacia del área marina protegida como

una forma de valorar el sistema de manera integrada (Hyrenback et al.,

2000).

Litinov (2007), reporta que

en los montes submarinos saludables debe reportarse concentraciones de un 20%

más de individuos que en las zonas pelágicas adyacentes. Una especie que cumple

las características de ser tiburones oceánicos y que tienen mucha afinidad por

montes submarinos son los tresher (Alopias sp) (Litinov, 2007 y Smithet et

al., 2008).

Otro tiburón considerado

como objeto de conservación es el martillo, se hace uso de esta especie, por

las mismas afinidades que tienen hacia los montes sumergidos (Kimley y Nelson,

1984; Kimley y Butler, 1988; Kimley, 1993; Hearn et al., 2010 y Bessudo et

al., 2011). Una estructura con la presencia de depredadores más

altos en la cadena permite mostrar un ecosistema sano. El tiburón martillo ha

sido empleado en zonas protegidas de la Islas Galápagos (Edgar et al.,

2004 y Hearn et al., 2010) puede ser un buen comparador sobre la salud

del ecosistema. Sin embargo, debe estar claro que estos peces hacen grandes

migraciones y que sus poblaciones pueden cambiar por otros esfuerzos pesqueros

realizados por otras flotas que se realizan a distancias relativamente lejanas

(ver foto).

Captura de tiburón martillo

a 40 millas de Quepos.

Fuente: Foto

tomada por Andrea Núñez, 2012.

Categoría: Tamaño o

concentración en los MS

Atributo clave: Número de

individuos por cada 500 m2/modelo estocástico

Indicador: Número de

individuos marcados o evaluados por las investigaciones

Abundancia de tiburones Alopias

sp, se compara la cantidad de tiburones en los montes sumergidos Las

Gemelas con respecto a la zona pelágica del AMM MS. Densidad de tiburón Sphyrna

lewini por un área de 500 m2.

Para cuantificar este

indicador se determina el tamaño de las subpoblaciones de especies de tiburón

pelágicas y sus densidades, que es un proceso complejo. La mayoría de los

censos son realizados por observaciones y conteos de buceo, cuando los lugares

son poco profundos. La parte técnica sugiere que se haga uso de la captura en

pesca incidental (talla y otros parámetros morfométricos que ayudarían a

establecer el tamaño de las poblaciones). De igual manera, se recomienda el

marcaje de las especies de tiburones liberadas viva y se debe tomar datos

morfométricos. Esta información deberá ser incluida en un modelo que permita

hacer una valoración de la población que se mantiene en el AMM MS.

Objeto de Conservación:

Serránidos (meros y cabrillas)

En el 2005 se inició los

estudios por parte de UICN sobre evaluación global de especies marinas (GMSA,

siglas en inglés) y para ese mismo año las especies de serránidos (meros y

cabrillas) fueron colocados dentro de la lista roja, 12% de ellas en riesgo de

extinción y 13% consideradas como desconocido su estatus. Los meros y cabrillas

son especies de alto valor comercial y son especies muy vulnerables a la

extracción. Principalmente debido a su historia de vida, muestra

características muy peculiares, son especies longevas y por tanto su

reproducción es tardía (Ellis, 2009; Pastor et al., 2009; Sadovy et

al., 2012). En su periodo de desove se agregan principalmente en montañas

submarinas, lo que los hace más vulnerables, ejemplo de estas agregaciones son

las observadas en Dermatolepis dermatolepis (Erisman et al.,

2009).

Las áreas marinas protegidas

han demostrado ser la mejor forma de recuperar las poblaciones de serránidos

(Ellis, 2009; Pastor et al., 2009 y Y sadovy de Mitcheson et al.,

2012). En el Plan de Ordenamiento propone que no se realice pesca por debajo de

los 60 29

metros,

esto permitirá que en Las Gemelas, la zona de vida de estos serránidos no sea

perturbada.

Categoría: Tamaño o

concentración en los montes submarinos

Atributo Clave: Número de

individuos por cada 500 m2

Indicador: Número de

individuos

La única forma de evaluar

las poblaciones de serránidos es haciendo observaciones “in situ” o por medio

de capturas científicas. Los datos morfómetricos deben ser incluidos en un

modelo que permita determinar las población en los diferentes zonas de la

cordillera del Cocos.

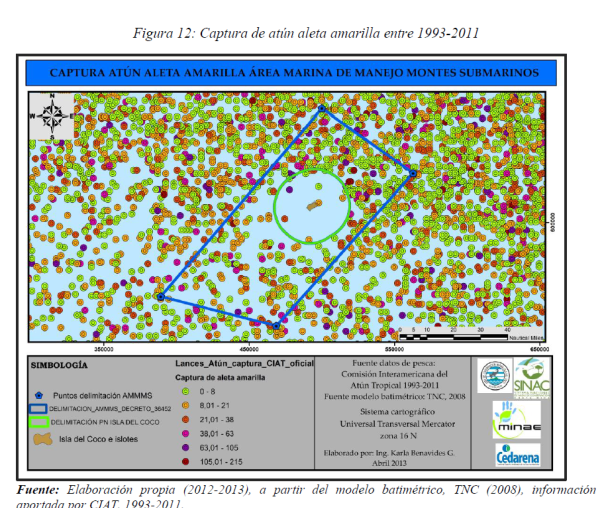

Objeto de Conservación:

Captura Incidental

Al crearse el AMM MS se ha

excluido la flota pesquera industrial del atún. Por lo que las cantidades que

se extraían anualmente de la zona, quedan exclusivamente para los pescadores de

palangre y de trolling o caña verde. De acuerdo a la CIAT (2012), entre 1993 y

hasta el 2011 se han capturado 6.937,6 ton métricas de atún aleta amarilla por

la flota atunera industrial en el área que actualmente se ubica el AMM MS.

Al existir una mayor

cantidad de atún para los palangreros, la pesca incidental debe reducirse

sustancialmente (menor al 8% de la captura). Es por ello, que es una medida de

valoración de los niveles con que se está trabajando para la conservación del

AMM MS.

Categoría: Cantidad extraída

Atributo Clave: Captura kg

por embarcación

Indicador: Kg de atún

Para la estimación de este

indicador, se recomienda el conteo de piezas, vivas o muertas. Se deberá determinar

las especies que se capturan, el sector geográfico, el lugar o posición del

anzuelo, largo de la línea, horario de pesca, peso de la captura incidental,

cantidad de Kg de atún capturado, tipo de carnada empleada. Se deberá llevar un

control de los aspectos morfométricos de los individuos muertos y en el caso de

las especies vivas indicar el estado de su liberación con un criterio que

podría ser de 1 a 5.

Objeto de conservación: Atún

aleta amarilla

El atún aleta amarilla, es

la especie que se basa la pesquería del AMM MS. Aunque su abundancia es

relativamente alta, debido a que los montes submarinos y la Isla del Coco son

como un dispositivo de atracción. En este sentido, la ausencia de barcos

industriales cercanos al AMM MS debe incrementar la pesca de la flota

palangrera, por lo cual es imprescindible que se cuente con estadística

pesquera confiable de la zona, también es importante determinar, qué arte de

pesca produce mejor atún (tamaño y frescura).

Categoría: Cantidad extraída

Atributo Clave: Captura kg

por embarcación

Indicador: Kg de atún

El indicador se debe medir

por pieza y peso y tipo de arte empleado en el momento en que se hace el lance.

3.1.3 Objeto de

Conservación: Especies Migratorias (A/M/T)

Las especies migratorias que

se congregan en el AMM MS son un reflejo directo de la calidad y la importancia

de la variedad de ecosistemas como la corriente ecuatorial, domo térmico y

upwelling. Allí se presentan sitios de alimentación, reproducción y descanso.

Categoría: Tamaño

Atributo Clave: Abundancia

de especies

Indicador: Número de

individuos por especie.

Categoría: Condición

Atributo Clave: Individuos

de Tortuga Marina

Indicador: Tortugas

capturadas/unidad de esfuerzo

La cantidad de individuos que

presenta una especie puede ser un reflejo del estado de su población. Sin

embargo, para que una especie no sobre pase su capacidad de carga debe estar

acompañada de una serie de individuos de otras especies que sirvan de alimento,

competencia trófica y que también sean sus predadores (Hixon y Jones, 2005).

Este equilibrio ecológico es importante para cualquier ecosistema, ya que sólo

así se podrán mantener funcionales cada una de las cadenas tróficas que se

desarrollan en un área determinada. Estos indicadores deberán ser medidor por

medio de estadísticas obtenidas por el programa de observadores a bordo.

Categoría: Contexto

Paisajístico

Atributo Clave: Diversidad

de especies

Indicador: Número de

especies de diferentes familias/100 km2

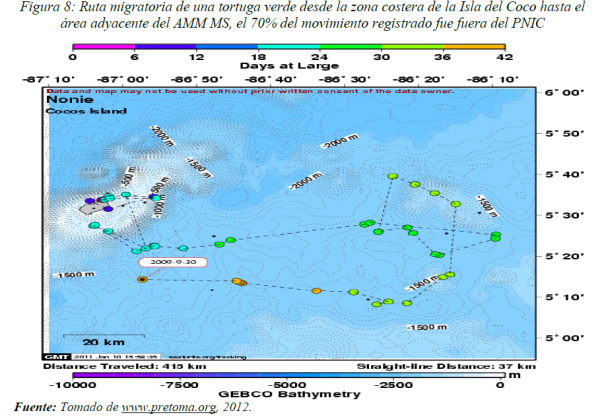

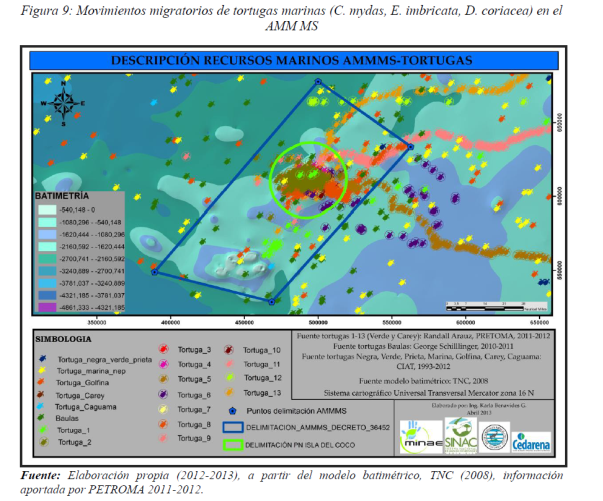

Las aguas que rodean el AMM

MS es una zona importante para la migración de especies de tortugas marinas

como: tortuga baula (Dermochelys coriacea), tortuga verde (Chelonia

mydas) y tortuga lora (Lepidochelys olivacea) (Shillinger et al.,

2008, Seminoff et al., 2008; Plotkin, 2010). Estudios con

dispositivos satelitales han demostrado que las tortugas que anidan en

Centroamérica, Colombia y Perú, migran a estas zonas luego de sus periodos

reproductivos, viajando cientos de kilómetros (ver Documento de Diagnóstico del

Plan de Manejo). Asimismo, en esta zona se congregan las tortugas verdes que

anidan en el archipiélago de Galápagos, el cual es uno de los sitios más

importantes para la anidación de esta especie en POT (Seminoff et al., 2008).

Dentro del AMM MS se

encuentra una gran riqueza de especies migratorias que incluye: aves, cetáceos,

tortugas marinas, pinnípedos y elasmobranquios. Esto se debe posiblemente sus

condiciones tropicales, corrientes oceanográficas y sustratos geológicos que

permiten ambientes apropiados para la vida de estos animales. Por tanto, esta

área es 31

utilizada

como un corredor biológico en donde encuentran condiciones que permiten el

desplazamiento hacia zonas más seguras o donde puedan desarrollar sus

actividades vitales como la reproducción, alimentación y descanso.

Este último indicador deberá

ser medido por datos obtenidos por cálculos basados en estadísticas de

observación y monitoreo directo de migratorios o el uso de datos de campañas

como la del NOAA.

3.1.4 Objeto de

Conservación: Ecosistemas Pelágicos

El Océano Pacífico se

caracteriza por poseer importantes ciclos nutritivos en la columna de agua,

gestionados desde fenómenos como el surgimiento de aguas profundas, el domo

térmico y las corrientes de Taylor, entre otros. Estas condiciones provocan

enriquecimiento de las aguas que se propaga por toda la cadena trófica y

produce biomasa. Estas condiciones y otras de carácter físico y biológico son

necesarias para mantener los ecosistemas pelágicos o de aguas azules.

Categoría: Tamaño

Atributo Clave:

Productividad Primaria

Indicador: mg C/m2 mes

La productividad primaria

neta es el punto de partida de la circulación de energía y nutrientes a través

de las cadenas tróficas. En los océanos los productores primarios son sobre

todo algas unicelulares que forman el fitoplancton. Estos organismos se

multiplican rápidamente y el crecimiento de sus poblaciones alimenta larvas de

peces e infinidad de animales, que a su vez son el alimento de otros mayores

(Behrenfeld, y Falkowski, 1997). Estas zonas de alta productividad estas

fuertemente ligadas con las áreas de pesca comercial. En el caso del área que

ocupa el AMM MS la productividad primaria ha sido influencia por el patrón de

las corrientes y el Fenómeno del Niño. Se ha estimado una productividad neta

promedio de 465.7± 65.1 mg C/m2 mes, para el periodo 1997-2006 (Saba et al.,

2008). Dado estas condiciones que el estado de este objeto de conservación

es buena (Cuadro 2). El indicador deberá medirse por medio datos oceanográficos

obtenidos con sensores remotos.

Categoría: Condición

Atributo Clave: Abundancia

de medusas.

Indicador: Número de

individuos de medusa/m2

Las medusas son un grupo que

tiene una gran importancia ecológica, ya que pueden transportar agua del fondo

del hacia la superficie y contribuir en la estratificación de la columna de

agua. Asimismo, son la principal fuente de alimento de la tortuga baula

(Houghton et al., 2006), especie que utiliza frecuentemente el Pacífico

Este durante su época migratoria, o durante su fase de etapa sub-adulta (Saba et

al., 2008). Se ha encontrado que el rendimiento reproductivo de las hembras

de tortuga baula está directamente relacionado con la disponibilidad de

alimento, ya que cuando hay pocas medusas, los animales requieren recorrer más

distancia y aumentar el periodo de sus 32

migraciones

para lograr almacenar la energía necesaria para comenzar su desplazamiento

hasta los sitios de anidación (Saba et al., 2008). Aunque no existen

estudios de la abundancia de medusas, este podría ser un indicador importante

de la calidad de la reproducción de los organismos.

Categoría: Contexto

Atributo Clave: Abundancia

de medusas.

Indicador: Número de

individuos de medusa/m2

La cantidad de individuos

que presente cualquier especie podría ser el reflejo del estado de su

población. Sin embargo, para que una especie no sobrepase su capacidad de carga

debe estar acompañada de una serie de individuos de otras especies que sirvan

de alimento, competencia trófica y que también sean sus depredadores (Mills, 2001).

Este equilibrio ecológico es relevante para cualquier ecosistema, ya que sólo

así se podrán mantener funcionales cada una de las cadenas tróficas que se

desarrollan en un área determinada.

Según los últimos datos

meteorológicos (IPCC, 2007), las temperaturas del aire han aumentado a niveles

que no se veían desde que las observaciones comenzaron a registrarse en 1850.

Por ejemplo, 11 de los 12 años entre 1995 y 2006 ha sido los más cálidos desde

1970 (Brohan et al., 2006), y las temperaturas medias del océano se han

incrementado en 0.7°C. Este incremento en la temperatura tiene un efecto

negativo debido a que se incrementa las emisiones de CO2, y por tanto, se

reduce el O2 disponible para las especies oceánicas (Hawkes et al.,

2009). Además, el incremento en la temperatura puede afectar los patrones de

las corrientes marinas, alterando el equilibrio ecológico de los hábitats.

Se recomienda que los dos

últimos indicadores referentes a la abundancia de medusas sean medidos por medio

de muestreos directos ejecutados por el personal de investigación del AMM MS,

mediante rastreos de plancton.

3.2 Análisis y Valoración de

las Amenazas

3.2.1 Ecosistemas Bentónicos

(Montes Submarinos)

Como se observa en el Cuadro

3, la amenaza principal sobre los ecosistemas bentónicos son las reducciones

poblacionales. Asimismo, la sobrepesca, la pesca ilegal y fantasma, las

alteraciones tróficas y la alteración de patrones de dispersión de larvas y

estadios tempranos huracanes son amenazas secundarias. Finalmente, los cambios

físico-químicos en el mar, la pesca incidental, el incremento de contaminantes

diseminada por corrientes, la ingestión de desechos inorgánicos y los cambios

en las corrientes marinas son amenazas de menor importancia.

La ingestión de desechos

inorgánicos y el incremento de enfermedades aparentemente son las amenazas

menos graves o al menos de las que se tiene menor información de su probable

impacto.

En cuanto a las presiones y

las fuentes de presión que conforman las amenazas que afectan los ecosistemas

bentónicos (montes submarinos) se muestran en los Cuadros 4 y 5.

El análisis de esta matriz

expone elementos como la sinergia entre la fuente de presión y devela el efecto

acumulado de estos.

3.2.2 Peces Comerciales

Como se observa en el Cuadro

6, las amenazas principales sobre los peces comerciales son: la sobrepesca,

pesca ilegal y fantasma, el aumento de transmisión de ruido, las reducciones

poblacionales y la alteración de patrones de dispersión de larvas y estadios

tempranos. Asimismo, los cambios físico-químicos en el mar, la pesca

incidental, el incremento de contaminación diseminada por corrientes, el

comercio ilegal de productos y subproductos, la incidencia de tormentas y

huracanes, los cambios en las corrientes marinas y las alteraciones tróficas

son amenazas secundarias. Finalmente, la ingestión de desechos inorgánicos y el

incremento de enfermedades son amenazas de menor importancia.

En cuanto a las presiones y

las fuentes de presión que conforman las amenazas que afectan los peces

comerciales se muestran en los Cuadros 6 y 7.

3.2.3 Especies Migratorias

(A/M/T)

Como se observa en el Cuadro

8, las amenazas principales sobre las especies migratorias (A/M/T) son: la pesca

incidental y las reducciones poblacionales. Asimismo, los cambios

físico-químicos en el mar, la sobrepesca, la pesca ilegal y fantasma, el

impacto con embarcaciones, el incremento de contaminación diseminada por

corrientes, el comercio ilegal de productos y subproductos, la ingestión de

desechos inorgánicos, la incidencia de tormentas y huracanes, los cambios en

las corrientes marinas, las alteraciones tróficas y la alteración de patrones

de dispersión de larvas y estadios tempranos son amenazas secundarias.

Finalmente, el aumento de transmisión de ruido y el incremento de enfermedades

son amenazas terciarias.

En cuanto a las presiones y

las fuentes de presión que conforman las amenazas que afectan las especies

migratorias (A/M/T) se muestran en los Cuadros 8 y 9.

3.2.4 Ecosistemas Pelágicos

Como se observa en el Cuadro

2, la principal amenaza es la reducción de poblaciones. Asimismo, los cambios

físico-químicos en el mar, la sobrepesca, la pesca ilegal y fantasma, la pesca

incidental, el impacto con embarcaciones, el aumento de la transmisión de

ruido, el incremento de contaminación diseminada por corrientes, el comercio

ilegal de productos y subproductos, la ingestión de desechos inorgánicos, la

incidencia de tormentas y huracanes, los cambios en las corrientes marinas,

alteraciones tróficas y la alteración de patrones de dispersión de larvas y

estados tempranos son amenazas secundarias. Finalmente el incremento de

enfermedades es una amenaza terciaria.

En cuanto a las presiones y

las fuentes de presión que conforman las amenazas que afectan a los ecosistemas

pelágicos se muestran en los Cuadros 10 y 11.

3.3 Actores Claves

Los actores claves que

interactúan en el AMM MS fueron definidos respondiendo al tipo de relaciones establecidas

y el nivel de participación. Mediante un taller con la participación del Comité

Director, los actores previamente seleccionados se analizan con dos variables a

saber: nivel de influencia en el resultado e interés que el actor tenga sobre

el ordenamiento de la AMM MS (ver Memoria del Taller Identificación de Actores,

del Proceso Participativo). Lo anterior para establecer la estrategia

participativa para la elaboración de la propuesta de Plan de Manejo (ver

Documento Estrategia Participativa de la Elaboración del Plan de Manejo).

El Cuadro 12, muestra el

nivel de influencia de los actores en esta área marina protegida. Todos y cada

uno de los actores ubicados en los niveles altos y medio fueron partícipes en

el proceso de elaboración de la propuesta. Los del nivel alto a favor son

miembros del Comité Director y los del nivel medio a favor estuvieron presentes

en los talleres convocados. Los actores con interés indiferente y en contra no

fueron tomados en consideración en el proceso.

3.4 Alternativas y

Oportunidades de Manejo

3.4.1 Factores Internos

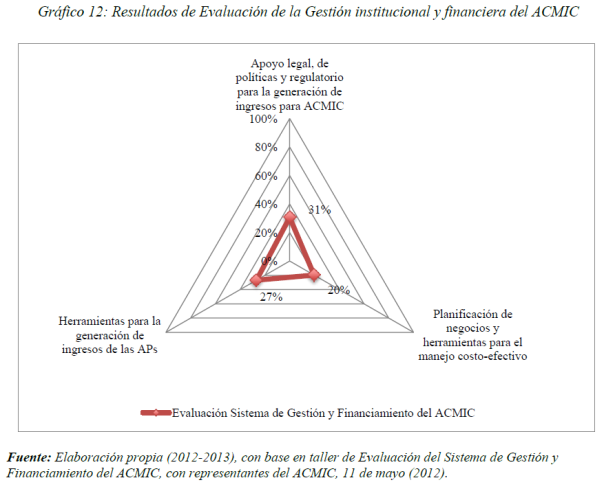

En el Diagnóstico del Plan

de Manejo del AMM MS, se realiza un análisis detallado de la gestión

institucional y financiera del ACMIC, donde se destaca la existencia de un

marco legal e institucional que permite la generación de ingresos a través

mecanismos 43

económicos

y financieros, sin embargo, ACMIC es un área de conservación deficitaria que

genera recursos insuficientes para cubrir la gestión del PNIC y por ende del

AMM MS.

En el análisis de las

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) en la gestión del AMM

MS, se plantea como principales debilidades la limitada información técnica del

sitio, la carencia de personal, recursos técnicos, tecnológicos (equipo),

logísticos, y presupuestarios y la poca coordinación con actores involucrados

en el AMM MS y la dificultad de acceso al área. Sin embargo, se plantea como

una fortaleza a nivel interno la existencia de un marco jurídico que define y

establece el área, así como ser la primera área marina de manejo del país y su

cercanía con el PNIC.

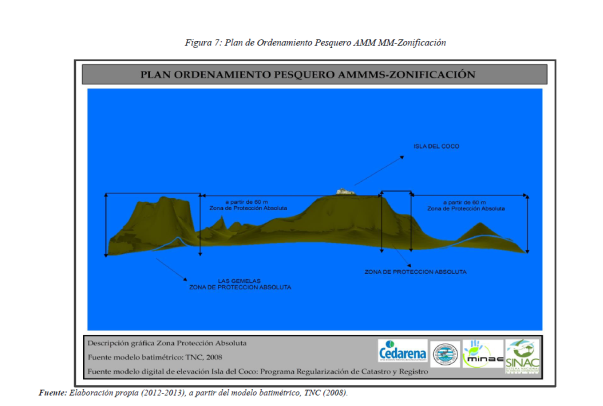

Dichos recursos