ANEXO

NORMA PARA LA VIGILANCIA

y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

Glosario

ADA

Adenosina desaminasa.

Alvéolos

Los alvéolos pulmonares son los sacos terminales del árbol bronquial, en

los que tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre.

Anergia

Estado de inactivación funcional linfocitaria, que condiciona una

ausencia de respuesta ante el antígeno para el cual es especifico.

Anorexia

Ausencia de apetito

ARV

Antirretrovirales

Astenia

Debilidad, falta de fuerzas.

BAAR

Bacilo Alcohol Acido Resistente

Bacilo

Bacteria en forma de bastón.

Baciloscopía

Del latín bacillus, y skopein, examinar. La baciloscopia es el examen

microscópico dc una muestra tellida mediante la técnica de Ziehl Neelsen, para

la búsqueda del bacilo tuberculoso.

BCG

Abreviatura de bacilo de Calmette-Guérin, utilizado para la preparación

de la vacuna BCG

CCSS

Caja Costarricense dc Seguro Social.

CD4

Tipo de linfocito T que expresa su proteína de superficie que tiene un

papel fundamental como linfocitos T colaboradores del sistema inmune, es la

célula que infecta el Virus de Inmunodeficiencia Humana

Cultivo

Medio sólido o líquido en el que se ha propagado una población de un

determinado tipo de microorganismo como resultado de la previa inoculación de

ese medio, seguida de una incubación.

Disnea

Dificultad para

respirar

E

Etambutol

EBAIS

Equipo Básico de Atención Integral en Salud

EPOC

Enfermedad

Pulmonar Obstructiva Crónica

Esputo

Secreción que se produce en los pulmones y bronquios, expulsado mediante

la tos, contiene moco, restos celulares o microorganismos y, en ocasiones,

sangre o pus.

Expectoración

Expulsión de esputo del árbol bronquial.

Foco de Ghon

Lesión primaria en el pulmón causado por la bacteria Mvcobacteriwu

tuberculosis que aparece en una persona que no se encontraba previamente

infectada.

H

Isoniacida

Hematuria

Presencia de sangre en la orina.

Hepatoesplenomegalia

Signo clínico de aumento del tamaño del hígado y del bazo en la

exploración abdominal.

HNN

Hospital Nacional de Niños

Latencia

Periodo de incubación que transcurre entre la exposición a un estimulo y

la respuesta que se produce

Linfadenopatia

Aumento del tamaño de los ganglios linfáticos.

LCR

Líquido cefalorraquídeo

Micobactcria

Microorganismo de la Familia de bacterias Mycobacteriacea, del Orden

Actinomicetales, de forma irregular, parásitos intracelulares, ácido-alcohol

resistentes, cuyo género más importante es Mycobacterium IlIberculosis.

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS

Organización Mundial de la Salud

PBR

Prueba de bacilo

resistencia

PCR

Proteína C

reactiva

Periodo de incubación

Intervalo de tiempo transcurrido entre el momento en que el individuo

tiene contacto con el agente causal y la aparición de la enfermedad.

Piuria

Presencia de pus en la orina

PICTB

Programa Institucional para el Control de la Tuberculosis, CCSS

PNCTB

Programa Nacional para el control de la Tuberculosis, MS

PPL

Personas privadas de libertad

R

Rifampicina

Reservorio

Hospedero que mantiene la forma latente de un parásito.

RN

Recién nacido

S

Estreptomicina

SIRI

Síndrome inflamatorio de respuesta inmunológica.

SNG

Sonda Nasogástrica.

SP

Sistema penitenciario

TB/MDR

Tuberculosis multiresistente

TAES/DOTS

Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado

TGO

Transaminasa

glutamato oxalacética

TGP

Transaminasa

glutamato pirúvica

TPI

Tratamiento

profiláctico con Isoniacida

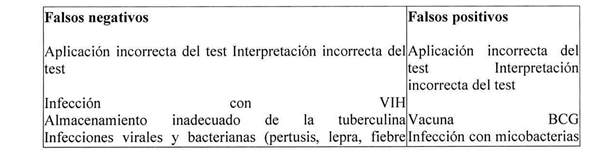

Tuberculina (PPD)

Prueba cutánea utilizada en el diagnóstico de la tuberculosis. Consiste

en la inyección intradérmica, generalmente en el antebrazo, de un dcrivado

proteico purificado de Micobacterium bovis.

Tuberculosis (TB)

Infección bacteriana, originada por el Mycobacterium tuberculosis.

TARV

Terapia antirretroviral

TBP

Tuberculosis pulmonar.

TBE

Tuberculosis extra pulmonar.

Tratamiento social

Forma parte de la investigación social para el abordaje integral,

aplicando los diferentcs modelos dc intervención: asistencial, terapéutico, y

promocional educativo

Valoración social

Es parte del proceso de la investigación social, donde nos acercamos al

conocimiento de la cuestión social para realizar un diagnóstico y planificar

las intervenciones a desarrollar de acuerdo a la situación planteada

Valoración social de adherencia

Es una entrevista a profundidad con la persona portadora de Tuberculosis

para conocer potencialidades de adherencia previniendo el abandono del

tratamiento y definiendo estrategias de seguimiento con alternativas de

intervención interdisciplinaria y en red.

VIH

Virus de Inmuno Deficiencia Humana

Z

Pirazinamida

1. Estrategia Alto a la

Tuberculosis

Con el fin de eliminar la tuberculosis, la OMS ha formulado la

estrategia Alto a la Tuberculosis la cual consta de seis componentes que

aprovecha los éxitos de la estrategia DOTsrr AES y aborda expresamente los

principales problemas que plantea la enfermedad.

El objetivo es reducir radicalmente la carga mundial de TB para el año

2015, garantizando que todos los pacientes, entre ellos los coinfectados por el

VIH y los que padecen TB resistente, se beneficien del acceso universal a un diagnóstico

de gran calidad y a un tratamiento centrado en el paciente.

Nuestro país en el contexto de baja prevalencia de Tuberculosis ha

adoptado esta estrategia con el objetivo de alcanzar la eliminación de esta

enfermedad.

1.1 Visión

Un mundo libre de tuberculosis.

1.2 Finalidad

Reducir la carga mundial de tuberculosis para 2015, en consonancia con

los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas de la alianza Alto a la

Tuberculosis.

1.3 Objetivos

• Alcanzar el acceso universal a la atención de alta calidad para todos

los pacientes con tuberculosis

• Reducir el sufrimiento humano y la carga socioeconómica asociados a la

tuberculosis.

• Proteger a las poblaciones vulnerables de la tuberculosis, la

coinfección TBIVIH y la tuberculosis multirresistente.

• Apoyar el desarrollo de nuevas herramientas y facilitar su uso

efectivo y oportuno.

• Proteger y promover los derechos humanos en la prevención, atención y

control de la tuberculosis.

1.4 Metas

Objetivo Desarrollo del Milenio (ODM) 6, Meta 8: Detener y comenzar a

reducir la incidencia de tuberculosis para 2015.

Metas asociadas con los ODM y refrendadas por la alianza Alto a la

Tuberculosis.

- 2015: rcducir la prevalencia y la mortalidad por tuberculosis en un

50% respecto a 1990.

- 2050: eliminar la tuberculosis como problema de salud pública (1 caso

por millón de habitantes)

1.5 Componentes de la estrategia

ALTO A LA TUBERCULOSIS

1.5.1 Proseguir la expansión de un DOTS de calidad y mejorarlo

• Garantizar un

compromiso político con financiación adecuada y sostenida;

• Asegurar la detección temprana de casos mediante pruebas

bacteriológicas de calidad garantizada;

• Proporcionar un tratamiento estandarizado, con supervisión y apoyo al paciente;

• Asegurar un

sistema eficaz de suministro y gestión de medicamentos.

• Monitorear y

evaluar el desempeño e impacto de las acciones de control.

1.5.2. Abordar la coinfección TBIVIH, la tuberculosis multiresistente y

las necesidades de las poblaciones pobres y vulnerables

• Expandir la

implementación de las actividades de colaboración TBIVIH.

• Expandir las actividades de prevención y control de la tuberculosis multiresistente.

• Abordar las necesidades de los contactos de pacientes con TB y de las poblaciones

pobres y vulnerables.

1.5.3.

Contribuir al fortalecimiento del sistema de salud basado en la atención

primaria

• Contribuir a la mejora de las políticas de salud, desarrollo de los

recursos humanos, financiamiento, suministros, prestación de servicios e

información.

• Fortalecer el control de infecciones en los servicios de salud, sitios

de congregación y en los hogares.

• Mejorar la red de laboratorios e implementar Atención Integral de TB y

Enfermedades Respiratorias.

• Adaptar intervenciones exitosas en otros campos y sectores; y fomentar

la acción sobre los determinantes sociales de la salud.

1.5.4.

Involucrar a todos los proveedores de salud

• Involucrar a todos proveedores de salud públicos, voluntarios,

corporativos y privados a través de la iniciativa Alianza Público-Privado

• Promover los

Estándares Internacionales de la Atención de la Tuberculosis.

1.5.5. Empoderar a los afectados por la tuberculosis y a las comunidades

mediante alianzas

• Proseguir las

actividades de abogacía, comunicación y movilización social.

• Fomentar la participación comunitaria en la promoción de la salud,

prevención y atención de la tuberculosis.

• Promover la

Carta del Paciente para la atención de la tuberculosis.

1.5.6.

Posibilitar y promover investigaciones

• Realizar

investigaciones operativas con enfoque programático.

• Abogar y participar en investigaciones para el desarrollo de nuevos

métodos de diagnóstico, medicamentos y vacunas.

2. Descripción General de la

Enfermedad

2.1 Etiologío

La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa, provocada por el complejo Tuberculosis

el más importante es Mycobacteriulll tuberculosis (bacilo dc Koch).

Este microorganismo tiene forma bacilar, requiere oxígeno para poder

vivir y multiplicarse. Muy sensible al calor (desecación), luz solar y luz

ultravioleta y por el contrario, resistente al frío y la congelación. Puede permanecer en estado latent durante años.

2.2 Período de incubación

Es el intervalo de tiempo desde la exposlclOn al bacilo hasta el momento

de la aparición de los primeros síntomas es de 2 a 10 semanas, aproximadamente.

2.3 Reservorio

Principalmente los seres humanos; en raras ocasiones los primates y en

algunas zonas, el ganado vacuno, los cerdos u otros mamíferos.

2.4 Mecanismomo de transmisión

La enfermedad se transmite de un enfermo de TI3P a otras personas por

medio de micro gotas (aerosoles) que el paciente expulsa cuando habla, canta,

estornuda y especialmente cuando tose (en una cantidad que alcanza alrededor de

3000 núcleos de gotas por cada acceso de tos). Estas gotitas cargadas de bac

i10s se secan rápidamente y las más pequeñas pueden permanecer suspendidas en

el aire durante varias horas y de esta fonna contagiar a otras personas que las

inhalan. Si a su vez los microorganismos logran implantarse en los pulmones de

la persona que los ha inhalado comienzan a multiplicarse, produciéndose de esta

forma la infección.

2.5 Período de transmisibilidad

Tiempo durante el cual un enfermo bacilífero expulse en el esputo

bacilos tuberculosos viables. Es variable, algunos enfermos no tratados o

tratados inadecuadamente pueden expulsar intermitente bacilos en el esputo

durante años.

2.6 Susceptibilidad y resistencia

El período más peligroso para que aparezca la enfermedad clínica son los

primeros seis a doce meses después de la infección. Este es mayor en los niños

menores de 5 años, adolescentes, adultos jóvenes y ancianos.

En las personas infectadas la susceptibilidad de desarrollar la

enfermedad aumenta ante la presencia de factores de riesgo: estado inmunológico

y nutricional deprimido, SIDA, infección por VIH, tratamientos y enfermedades

inmunosupresoras, toxicomanías, silicosis, diabetes y otras enfermedades.

Además de factores socio ambientales como pobreza, hacinamiento, entre otros.

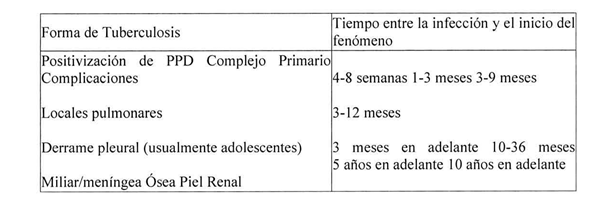

2.7 Clasificación de la

enfermedad

2.7.1 Infección Primaria

La infección primaria por Mtubercu/osis comienza cuando una persona

inhala núcleos de microgotas en el aire que contienen microorganismos y que por

su tamaño logran evadir las defensas de los bronquios penetrando hasta los

alvéolos. Ahí, los bacilos son ingeridos por los macrófagos alveolares que los

trasportan a los ganglios regionales. Cuando la infección no es contenida a ese

nivel los bacilos pueden llegar a la sangre y diseminarse. La mayor parte de

las lesiones pulmonares o de diseminación cicatrizan volviéndose focos de

futura potencial reactivación.

2.7.2 TB Postprimaria:

Se presenta a continuación de un período de latencia de meses o años

después de la infección primaria. Puede ocurrir como resultado de una

reactivación o de una reinfección. La reactivación se refiere a que el bacilo

que se mantuvo en los tejidos por años, en forma latente, repentinamente

comienza a multiplicarse debido al debilitamiento del sistema inmune.

2.7.3 Enfermedad

Entre los pacientes infectados con M tuberculosis, la mayor parte

(probablemente 80-90%) no se cnferman a menos que su inmunidad esté

comprometida, manteniéndose los microorganismos latentes en el organismo.

Solamente un 10% de los sujetos infectados inmuno-competentes desarrollarán la

enfermedad, la mitad de ellos como progresión de la infección inicial (forma

primaria progresiva) y la otra mitad en el resto de su vida por reactivación de

los bacilos latentes que llevan alojados en el organismo. En personas con VIH

el riesgo aumenta del 3 al 13% por año.

2.7.3.1 Tuberculosis Pulmonar (TBP)

Es la forma más frecuente de esta enfermedad, observándose en más del

80% de los casos. Es la única forma de tuberculosis que puede ser contagiosa,

por lo que es prioritaria la detección y diagnóstico oportuno de estos

enfermos, asi como su tratamiento y curación.

Los enfermos con TBP en quienes los microorganismos son tan numerosos

que pueden ser visualizados al examen microscópico directo de muestras de

esputo, casos de baciloscopía positiva por BAAR, son altamente infectantes,

siendo más contagioso cuanto más tose. Si un enfermo bacilífero no recibe tratamiento

adecuado, probablemente sea capaz de trasmitir la infección a 10 ó 12 personas

al año.

Los enfermos en quienes los microorganismos no son suficientes para ser visualizados

directamente al microscopio, casos baciloscopía negativa por BAAR, o que son

positivos solamente por cultivo, son aproximadamente 7 a 10 veces menos infecciosos

que los casos con baciloscopia positiva.

2.7.3.2 Tuberculosis Extrapulmonar (TBE)

Afecta otros órganos fuera de los pulmones, frecuentemente la pleura,

los ganglios linfáticos, la columna vertebral, las articulaciones, el tracto

genitourinario, el sistema nervioso o el tracto gastrointestinal. La

tuberculosis puede afectar cualquier parte del organismo. Los casos

extra-pulmonares son raramente contagiosos a menos que haya coexistencia de

Tuberculosis Pulmonar, lo cual es infrecuente.

2.8 Cuadro Clínico (personas de

10 años y más):

2.8.1 Tuberculosis Pulmonar

Tos persistente de dos o más semanas de duración, con expectoración

productiva, que puede ser a veces sanguinolenta, aun cuando se trate de

pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, con EPOC.

Otros signos y síntomas que puede presentar un enfermo de TBP (menos inespecíficos)

son: fatiga, pérdida de peso, anorexia, adinamia, fiebre vespertina, sudoración

nocturna, disnea y en algunos casos dolor torácíco,

2.8.2 Tuberculosis Extrapulmonar

Pueden presentarse signos y síntomas de la enfermedad como fatiga,

pérdida de peso, anorexia, adinamia, fiebre vespertina, sudoración nocturna,

así como signos y síntomas del órgano afectado,

2.8.2.1 Tuberculosis pleural

Puede presentarse como una pleuritis aguda o crónica con fiebre o

febrícula, dolor torácico de características pleuríticas, tos seca, deterioro

del estado general, pérdida de peso, astenia y disnea progresiva. Con hallazgos

clínicos de derrame pleural y un líquido de tipo exudado de predominio

Iínfocitario con aumento de actividad de adenosina desaminasa (ADA) en algunos

casos.

2.8.2.2 Tuberculosis ganglionar

Adenopatía indolora bien delimitada de localización predominante en la

región cervical y supraclavicular (escrófula). Con la progresión de la

enfermedad pueden presentarse signos inflamatorios y trayectos fistulosos con

drenaje de material caseoso, Siendo esta la forma de presentación extrapulmonar

más común en pacientes con VIH.

2.8.2.3 Tuberculosis de Tracto

Gastrointestinal (TGI)

La Tuberculosis puede afectar cualquier parte del TGI, sin embargo,

afecta principalmente el área íleo-cecal. El compromiso peritoneal ocurre por

diseminación desde lesiones abdominales a través del sistema linfático, Puede

cursar con fiebre, dolor, diarrea, constipación, pérdida de peso, anorexia y

malestar. Además, el compromiso de la serosa peritoneal causa ascitis, que se

caracteriza por ser de tipo exudativo, con predominio linfocitario, con glucosa

baja, elevación de proteínas y del ADA, con reporte de cultivos de baja

sensibilidad (menos del 20%). La biopsia peritoneal ayuda a confirmar el

diagnóstico.

2.8.2.4 Tuberculosis cutánea

Ocurre por inoculación directa con el bacilo a través de lesiones de

continuidad o diseminación de otros órganos. Usualmente las lesiones pueden

cursar con linfadenitis regional asocíada, seguida por diseminación sistémica.

Otras formas de presentación son el Lupus Vulgaris, Tuberculoide y el Eritema

Nodoso.

2.8.2.5 Tuberculosis Renal

Se produce por diseminación sanguínea de la infección primaria. Suele

presentarse 5 a 15 años después de la primera infección.

Afecta la parte externa del riñón (corteza) avanza destruyendo el tejido

renal, y formando una cavidad. Si el material inflamatorio obstruye los

uréteres, la presión retrógrada puede provocar una destrucción difusa del riñón

o absceso renal; la infección se disemina hacia el uréter (que puede

obstruirse), y hacia la vejiga (donde puede formar úlceras). Clínicamente el

paciente puede presentar: disuria, hematuria, micción frecuente, dolor lumbar,

piuria estéril (Ieucocituria sin bacteriuria).

2.8.2.6 Tuberculosis del Tracto Genital Femenino

Se produce como consecuencia de diseminación hematógena, después de una infección

primaria y afecta sobre todo el endometrio y las Trompas de Falopio.

Clínicamente se caracteriza por dolor pélvico, irregularidad menstrual,

infertilidad; puede progresar hacia la formación de abscesos y producir

embarazo ectópico.

2.8.2.7. Tuberculosis del Tracto Genital Masculino

Puede originarse por diseminación sanguínea o por contigüidad del tracto

urinario.

La próstata, vesículas seminales y epidídimo están comprometidos

separadamente.

Se evidencia por aumento de tamallo de un testículo que se vuelve duro,

irregular y doloroso. La lesión del epidídimo puede

transformarse en un absceso. La

próstata puede palparse irregular y ocasionalmente palparse las vesículas

seminales.

En un 40% de los casos, el paciente presentará los síntomas y signos de

tuberculosis urinaria.

2.8.2.8 Tuberculosis osteoarticular

Las lesiones óseas resultan de la llegada de bacilos a la médula del

hueso. La localización vertebral torácica baja es la más frecuente (mal de

Pott). La TB ósea puede afectar epífisis, metáfisis y diáfisis.

El cuadro clínico suele ser inespecifico; lo más constante es el dolor

acompañado de impotencia funcional de la articulación afectada, con

manifestaciones locales de inflamación de grado variable. La fiebre y

compromiso del estado general suelen no ser importantes.

2.8.2.9 Tuberculosis Miliar

Es una enfermedad diseminada que afecta múltiples órganos al mismo

tiempo, y que tiende a presentarse en pacientes inmunocomprometidos (VIH, uso

de inmunosupresores, enfermedades inmunológicas y hematológicas, terapia con glucocorticoide,

diabéticos, toxicomanía, desnutrición, etc.). Los síntomas suelen ser fiebre,

pérdida de peso, tos, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia.

El diagnóstico suele realizarse por la sospecha clínica y los hallazgos

radiológicos pulmonares característicos (infiltrado miliar), puede ser

corroborado por biopsia.

2.8.2.10 Meningitis Tuberculosa

Sus síntomas son: fiebre, tos, vómito y cambios de conducta, seguido de

rigidez nucal, compromiso de pares craneales y convulsiones. El diagnóstico

debe considerarse en pacientes con síndrome meníngeo de al menos una semana o

más de evolución, con LCR con predominio linfocitario, proteínas aumentadas e hipoglucorraquia;

puede elevar la actividad enzimática de adenosína desaminasa (ADA).

3. Clasificación de pacientes

3.1 Caso nuevo: paciente con diagnóstico de TB cualquier

forma, que nunca ha recibido tratamiento antituberculoso o lo ha recibido menos

de un mes.

3.2 Recaida: paciente que habiendo sido declarado curado de

una TB de cualquier forma después de un ciclo completo de tratamiento, vuelve a

presentar TB pulmonar.

3.3 Fracaso: paciente con baciloscopías positivas al quinto

o final de tratamiento con cultivo positivo confirmatorio.

3.4 Tratamiento después de la

pérdida en el seguimiento:

fueron tratados previamente por TB y declarados pérdida al seguimiento al final

de su tratamiento más reciente. (Estos eran conocidos previamente como

pacientes tratados después de abandono).

3.5 Traslado entrante: paciente al cual se le diagnosticó TB

cualquier forma en otro país, y que es referido a un establecimiento de salud,

para iniciar o continuar un esquema de tratamiento y baciloscopías de control.

3.6 Otros previamente tratados: son aquellos que han sido previamente tratados

por TB, pero cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido

o indocumentado.

3.7 Historia desconocida de

tratamientos previos: no

encajan en ninguna de las categorías mencionadas anteriormente.

Clasificación de acuerdo a la

resistencia a fármacos

3.8 Monorresistente: resistencia a un solo fármaco

3.9 Polirresistente: cuando hay resistencia a dos o más fármacos

sin que la resistencia corresponda a Isoniacida y Rifampicina simultáneamente.

3.10 Paciente Multirresistente; resistencia a rifampicina e isoniacida simultáneamente.

3.11 Paciente XDR: si aparte de la resistcncia a rifampicina e

isoniacida, también lo son a quinolonas y a algunos de los fármacos de segunda

línea parenteral.

4. Definiciones operativas de

caso (personas de 10 años y más) (anexo 1)

4.1 Sintomático respiratorio

(casos con sospecha de TBP):

Toda persona de 10 años o más que consulta a un establecimiento de salud

por cualquier causa y al interrogatorio manifiesta: tos con expectoración de

dos o más semanas de evolución.

4.2 Sintomático: En zonas y grupos de riesgo la definición de

caso sintomático contemplará únicamente: tos con expectortlcián, sin tomar en

cuenta elnlÍmero de días de evo/ucián de ésta.

5. Tipos de detección de SR:

5.1 Pasiva

5.1.1 En establecimientos de

salud:

Se realiza entre los consultantes de 10 o más que acuden a un

establecimiento de salud público (cualquier nivel de atención) y privado por

cualquier causa y que al interrogatorio refieren tos con expectoración de 2

semanas o más.

Los pacientes con enfermedades crónicas: asma, EPOC, diabetes mellitus u

otras enfermedades inmunosupresoras, deben ser tamizados por lo menos 2 veces

al año.

5.1.2 En servicios de Urgencia:

La búsqueda se debe realizar una vez a la semana entre las personas que

acudan y presenten síntomas respiratorios, tos con expectoración

independientemente del número de días.

5.1.3 En Sitios centinela

El personal encargado tamizará por TB a todos los pacientes de 10 años o

más que hayan sido captados como casos sospechosos de influenza. Y que

presenten tos con expectoración independientemente del número de días.

5.2 Activa

5.2.1 Técnico de Atención

Primaria (ATAP): la realiza

durante la visita domiciliar, aplicando la definición de SR.

5.2.2 Zonas y grupos de riesgo: La que realiza el personal de salud tres veces

al año en: población indígena, privados de libertad, migrantes, pacientes con

antecedente de haber padecido Tuberculosis, contactos de pacientes con

Tuberculosis Multirresistente, pacientes viviendo con el VIH, personas viviendo

en asentamientos humanos, pacientes con enfermedades crónicas: asma, EPOC,

diabetes mellitus u otras inmunosupresoras. Aplicando la definición de

sintomático: tos con expectoración independientemente del número de días.

6. Diagnóstico

6.1 Enfermedad Pulmonar (personas

de lO mios y más (TBP) (Anexos 2 y 3)

6.1.1 Baciloscopía de esputo:

Debe ser considerada el método de elección para todos los SR. Consiste

en el examen microscópico de una muestra de esputo. Es una técnica en la que los

bacilos ácido-alcohol resistentes se colorean por el método de Ziehl-Neelsen,

luego se identifican y cuentan al microscopio.

Es importante efectuarlo a todos los SR, ya que permite identificar

correcta y eficientemente los casos contagiosos que requieren de tratamiento

inmediato.

El personal del laboratorio debe tener el conocimiento y entrenamiento

necesario para realizar con precisión cada uno de los pasos que requiere un

adecuado procesamiento de la muestra, para efectuar un buen diagnóstico.

Por norma, los resultados del examen microscópico se deben informar por

el método semi-cuantitativo de cruces:

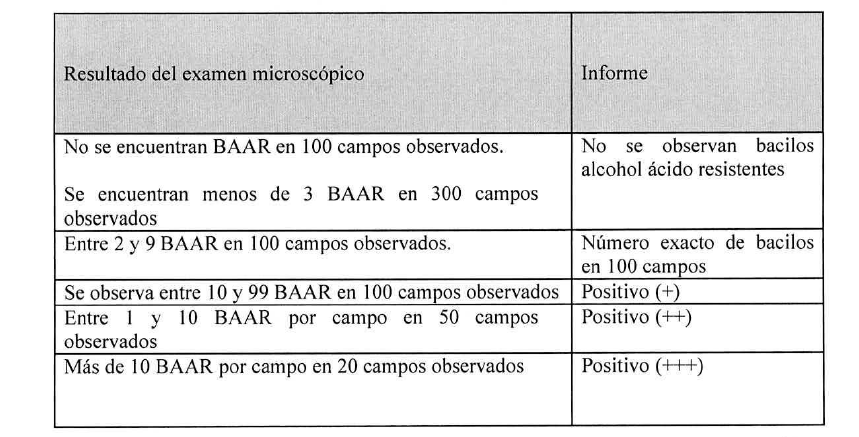

Tabla 1. Reporte de baciloseopías

Este método permite evaluar la eficacia del tratamiento por medio de la

reducción del número de bacilos emitidos y negativización, durante las

baciloscopías de control de tratamiento.

6.1.1.2 Confirmación de casos de TBP por baeiloseopía

(Anexos 2 y 3)

Se confirma el cuso de TBP con un resultudo de esputo positivo 1,2 ó 3 cruces

En caso de que el reporte de laboratorio indique número exacto, se debe

solicitar una nueva serie de esputos. De persistir el

mismo resultado, indicar cultivo. Si

el paciente clinicamente está sintomático referir al especialista scgún

corresponda.

La recepcián de muestrus de esputo por el luborutorio debe ser durante

todo el horario de atención..

6.1.1.3 Recolección de muestras

de esputo en la búsqueda pasiva

El personal de salud debe solicitar tres muestras de esputo. La primera

muestra debe ser recolectada en el momento de la consulta al establecimiento de

salud. Referir al paciente

con la persona responsable del PTB, personal del laboratorio u otro personal de

salud capacitado. Este personal debe explicar verbalmente en un lenguaje

sencillo que es un esputo y los pasos a seguir para su correcta y adecuada

recolección (anexo 4).

La segunda y tercera muestras las debe recolectar el paciente en su casa

de habitación, en dos días consecutivos, al despertar, a primera hora de la

mañana (muestra matinal).

Se proporcionará al paciente una bolsa conteniendo dos envases de boca

ancha con su respectiva tapa de rosca, debidamente rotulados en el cuerpo del

frasco con los siguientes datos: nombre y apellidos del paciente, fecha y

número de muestra (#2, #3).

Las muestras de esputo tanto en el establecimiento de salud, como en la

casa de habitación del paciente, deben ser recolectadas de preferencia, en

espacios abiertos, bien ventilados y que ofrezcan privacidad.

6.1.1.4 Recolección de muestras

en servicios de urgencia:

Recolectar mínimo dos muestras de esputo con una diferencia entre una y

otra muestra de por lo menos 30 minutos.

Si un paciente Sintomático rcquiere hospitalización, la TB debe ser

considerada como un diagnóstico diferencial, solicitar una muestra de esputo y

su procesamiento en un plazo no mayor de 24 horas.

Mantener todas las medidas de bioseguridad recomendadas para el paciente

y el personal hasta tener el resultado de la baciloscopía.

6.1.1.5 Recolección de muestras

en Sitios Centinela:

Se solicitarán mínimo dos muestras de esputo con una diferencia entre

una y otra muestra de por lo menos 30 minutos.

6.1.1.6 Recolección de muestras

de esputo en Búsqueda activa

6.1.1.7 Recolección de muestras

en la visita domiciliar que realiza el ATAP: solicitar tres muestras de esputo, la primera muestra al contacto con el

paciente, siempre y cuando la

muestra pueda ser trasladada de manera inmediata al EBAIS y/o laboratorio. De lo contrario, se

indicará al paciente que recolecte tres muestras de esputo en días consecutivos a primera hora de la mañana, tal como se

describe en el punto 6.1.1.3

6.1.1.8 Recolección de muestras

en zonas y grupos de riesgo:

Se solicitarán mínimo dos muestras de esputo con una diferencia entre

una y otra muestra de por lo menos 30 minutos.

6.2 Transporte

Cuando el servicio de salud no cuenta con laboratorio, el personal debe

enviar las muestras al laboratorio correspondiente, en un plazo no mayor de 48

horas, después de recolectadas.

Considerar lo siguiente:

• Conservar las

muestras en sitio fresco, no exponer directamente a la luz solar.

• Si las muestras recolectadas son para cultivo recordar que éstas

requieren de refrigeración entre 4 y 8 grados Celsius.

• Evitar el

riesgo de derrame.

Para el transporte de las muestras se puede utilizar una caja de metal o

una de plástico opaco, con algún mecanismo que trabe su tapa, y con una manija

para facilitar su acarreo, como las que son utilizadas para trasladar material

refrigerado o herramientas. También son útiles las cajas de plástico con tapa

de cierre hermético, del tipo de las que se utilizan en el hogar para conservar

alimentos u otros enseres, de altura ligeramente superior a la de los envases

de las muestras. Estas cajas se desinfectan por lavado con solución de

hipoclorito de sodio al 1%.

Cada envío debe ser acompañado por el formulario de solicitud de examen

correspondiente, aclarando si la muestra es para diagnóstico o para control de tratamiento.

Los formularios deben ser enviados en un sobre, fuera de la caja que contiene

los envases de las muestras.

Se debe verificar que el número de envases y la identificación de cada

uno coincidan con la del listado y que en éste conste claramente la fecha de

despacho y el nombre del centro de salud que lo envía.

Los mismos lineamientos aplican para las muestras recolectadas en CP.

Recuerde que el personal de salud es responsable de recoger y trasladar

las muestras de esputo al laboratorio (si no se cuenta con éste en el establecimiel/to de salud o se

recolectan muestras durante una búsqueda activa) por cualquier forma de

transporte disponible, sin inconvenuientes o costo para el paciente.

6.3 Inducción de esputo

Este procedimiento debe ser realizado en aquellos pacientes con poca

expectoración o con dificultad para expectorar, por personal de enfermería, en

un área ventilada. El procedimiento consiste en nebulizar al paciente con 3 a 5

mi de cloruro de sodio al 4 M y realizar percusión posterior a la nebulización

hasta obtener una muestra,

Realizar este procedimiento por tres días consecutivos,

6.4 Pacientes con sospecha de

Tuberculosis Pulmonar con baciloscopía negativa (Anexo 4)

En los pacientes con nexo epidemiológico y síntomas sugestivos de la

enfermedad y por lo menos dos series de tres esputos cada una con resultados de

baciloscopía negativos, el diagnóstico puede ser realizado por:

6.4.1 Cultivo esputo (Lowenstein Jensen)

Los cultivos son mucho más sensibles que la baciloscopía, pudiendo

detectar una cantidad tan pequeña como 10 bacilos por mi (la concentración

mínima detectada por la baciloscopía es de 10,000 bacilos por mi). Las muestras

pulmonares deben recogerse en recipientes estériles, El crecimiento de las micobacterias

es muy lento y el resultado se obtiene a las 6-8 semanas, El reporte se realiza

de la siguiente manera:

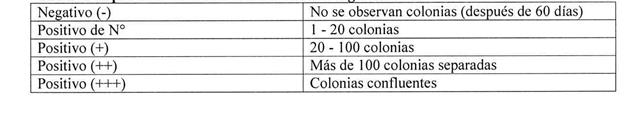

6.4.2 Cultivo (Medio Líquido)

Tabla

2. Reporte de cultivos de Micobaeterias según normativa.

6.4.3 Broneoscopía

Es un procedimiento endoscópico invasivo utilizado por el especialista

según su criterio. Y se realizará en los pacientes con clínica sugestiva de TBP

si los frotis están negativos.

6.4.4 Biopsia

Es un método invasivo donde se toma una muestra del órgano afectado la

cual idealmente debe ser cultivada, Es útil para el diagnóstico de la TB

extrapulmonar y TBP con baciloscopía negativa

6.4.5 Radiografía de tórax

El diagnóstico radiológico de la tuberculosis no es fiable utilizado en

forma individual, porque es una técnica sensible pero inespecifica. La

aparición de imágenes radiológicas sugestivas de tuberculosis (como tuberculomas,

cavernas, infiltrado nodular, consolidación pulmonar y adenopatías parahiliares,

derrame pleural) no permite afirmar el diagnóstico ya que pueden ser asociadas

a otras enfermedades como infecciones por hongos, bacterias o ser secuelas de

tuberculosis previas. Las radiografias torácicas son útiles en este tipo de

pacientes, pero deben ser interpretadas en el contexto clínico y nexo

epidemiológico por médico especialista.

Nunca se debe admitir el diagnóstico de TBP con un simple estudio

radiológico

7. Tratamiento a personas mayores

de 10 años y más

El tratamiento acortado estrictamente supervisado es la mejor estrategia

para asegurar altas tasas de curación en pacientes con TB. Está basado en la quimioterapia de corta duración,

Las condiciones para realizar una quimioterapia correcta son las

siguientes:

• régimen de

seis u ocho meses de quimioterapia, según corresponda el esquema

• utilizar una asociación apropiada de cuatro o cinco medicamentos antituberculosos

potentes en la fase inicial (rifampicina, isoniacida, pirazinamida, etambutol y

estreptomicina),

• prescribir las dosis adecuadas para prevenir la aparición de

resistencia a estos fármacos

• tratamiento estrictamente supervisado de los medicamentos para

prevenir la recaída de la enfermedad

• brindar

atención farmacéutica al enfermo de TB.

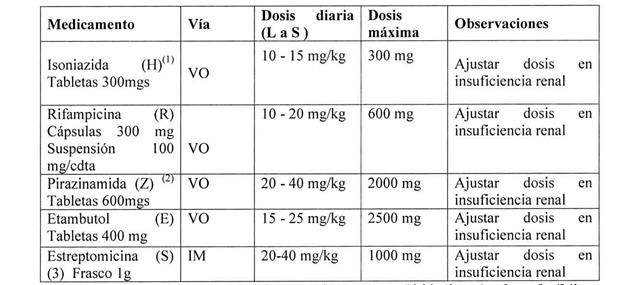

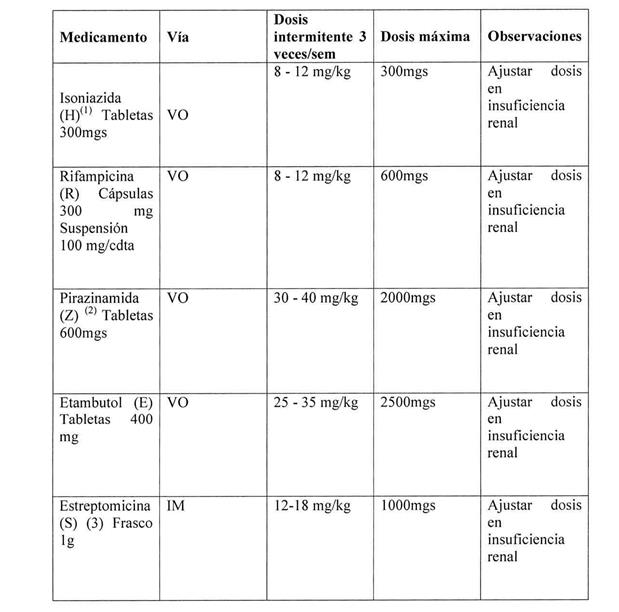

7.1 Medicamelltos

Antituberculosos Esenciales

Las 3 principales propiedades de los medicamentos antituberculosos son:

• Su efecto bactericida: es decir su capacidad de erradicar los bacilos

en multiplicación activa, de provocar una rápida reducción de la población

bacilar y de llevar a la mejoría clínica

• Su efecto esterilizante: es decir su capacidad de matar a las

bacterias persistentes y lograr la curación de la enfermedad

• Su capacidad

de prevenir la aparición de resistencia,

Los 5 medicamentos antituberculosos esenciales que poseen estas

propiedades son:

• lsoniacida y Rifampicina: tienen el efecto bactericida más potente y

son capaces de erradicar a todas las poblaciones de bacilos tuberculosos.

• Pirazinamida y la Estreptomicina: son bactericidas contra ciertas

poblaciones de bacilos, la Pirazinamida en pH ácido es activa contra los

bacilos del interior de los macrófagos; la Estreptomicina es activa contra los

bacilos extracelulares en multiplicación rápida.

• Etambutol es un medicamento bacteriostático (que sólo reduce la

velocidad de crecimiento de las micobactcrias) que se utiliza en asociación con

fármacos más potentes para evitar la aparición de bacilos resistentes.

7.2 Atencián farmacéutica al

paciente con TB (Aexo 5)

Esta será brindada por el profesional en Farmacia del establecimiento de

salud al paciente con diagnóstico de TB. Esta consiste en la participación

activa del farmacéutico para la asistencia al paciente en la dispensación y

seguimiento del tratamiento antifímico, cooperando así con el médico y otros

profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad

de vida y que reduzcan la incidencia y mortalidad producida por esta

enfermedad. A través de una entrevista al iniciar el esquema de tratamiento y

durante el mismo, se brinda información a los pacientes y sus contactos sobre el

tratamiento antifímico y sus posibles reacciones adversas, para contribuir con

la adherencia al mismo y al uso racional de los medicamentos.

7.3 Etapas del Tratamiento

El tratamiento incluye siempre una fase intensiva inicial con cuatro o

cinco medicamentos para disminuir la proliferación de los bacilos resistentes.

Esta fase produce una reducción rápida del número de micobacterias y,

consecuentemente, de la capacidad de infectar del enfermo. Y una segunda fase

llamada de continuación en la que se utilizan dos o tres medicamentos, según

corresponda el esquema indicado.

El tratamiento para los enfermos de TB debe ser estrictamente

supervisado:

• por el personal de enfermeria (establecimiento público o privado)

durante la hospitalización del paciente

• por el personal de un establecimiento de salud público o de empresa

(de forma ambulatoria)

• por el ATAl'

a nivel domiciliar

• por un lider

comunitario capacitado en zonas de difícil acceso

Ningún paciente tomará

tratamiento de manera auto-administrada

7.4 Tipos de esquema

7.4.1 Tratamiento Acortado (Anexo

6)

Este tipo de esquema se divide en dos fases:

Fase inicial: duración dos meses utilizando cuatro

medicamentos: lsoniacida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol, dosis diaria,

en una sola toma dos horas antes o dos horas después del desayuno, de lunes a

sábado,

Fase de continuación: duración cuatro meses utilizando dos

medicamentos: Isoniacida y Rifampicina, los cuales deben ser administrados tres

veces por semana, en una sola toma dos horas antes o dos horas después del

desayuno,

Para casos especiales como coinfección TBIVIH-Sida, u otra

inmunosupresión asociada y algunos tipos de TBE (según criterio de

especialista), la fase de continuación puede ser diaria (incluido el día domingo).

Dichos cambios deben ser notificados por escrito al responsable del pTB,

farmacéutico (ca) encargado(a) del despacho del medicamento y a quien realizará

la supervisión del tratamiento.

¿A quiénes se indica un esquema

acortado?

Pacientes nuevos con diagnóstico confirmado de TBP por baciloscopía o

por cualquier otro método diagnóstico, que no han recibido tratamiento

anti-tuberculoso anteriormente o lo han tomado menos de un mes,

Cuándo realizar los controles de

baciloscopía cn el esquema acortado (Anexo 6.1)

Las baciloscopías de control de tratamiento se realizan únicamente a los

pacientes diagnosticados por esputo y se programan de acuerdo con la fecha de

inicio de tratamiento.

En la fase inicial:

• Una semana antes de finalizar el segundo mes de tratamiento,

En la fase tle Continuación:

• Una semana antes de finalizar el quinto mes,

• Una semana antes de finalizar el sexto mes

¿Cuándo pasar a la fase de

continuación en el esquema acortado? (Anexo 6)

a) Inmediatamente en todos los casos en los que la baciloscopía al final

del segundo mes es negativa.

b) Si la baciloscopía se mantíene positiva al finalizar la fase inicial,

se debe extender el tratamiento por un mes más, con cuatro medicamentos:

Isoniacída, Rifampicína, Pirazinamida y Etambutol, solicitar cultivo y Prueba

de Bacilo Resistencia (PBR), además es importante revisar aplicación correcta

de TAES.

Continuar con

la fase de continuación. Si el

resultado del cultivo es negativo finalizar el esquema de tratamiento,

Sí el cultivo es positivo contínuar con la fase de continuación y

esperar resultado de prueba de bacilorresistencia. En caso de mono, poli o

multírresistencia referir el paciente con el neumólogo del Hospital

correspondiente.

7.4.2 Retratamiento (R) (Anexo 7)

A todos los casos de TB antes tratados diagnostícados por baciloscopía

se les debe indicar cultivo, antes de iniciar el esquema de tratamiento. Si

éste tiene más de treinta colonias, solicitar PBR, anotando el historial

terapéutico del paciente en la orden de laboratorio.

No utilizar la estreptomicina en las mujeres embarazadas.

¿A quién se indica un esquema de

Retratamiento?

• Fracaso

• Recaída

• Abandono

recuperado

• Pacientes que

no hayan logrado completar el régímen terapéutico establecido

Este tipo de esquema se divide en dos fases:

Fase inicial Su duración es de tres meses. Los primeros dos

meses se utilizan cinco medicamentos: Isoniacida (H), Rifampicina (R),

Pirazinamida (Z) y Etambutol (E) administrados por vía oral, en una sola toma. dos

horas antes o dos horas después del desayuno, dosis diaria de lunes a sábado, y

Estreptomicina (S) de uso intramuscular, administrada por personal de salud, de

lunes a viernes.

El último mes de la fase inicial se administran únicamente los

medicamentos: Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol.

Fase de Continuación: duración cinco meses utilizando tres

medicamentos: Isoniacida, Rifampicina y Etambutol los cuales deben ser

administrados trcs veces por semana.

¿En qué nivel se inicia el

Esquema de Retratamiento?

En el primer nivel de atención para el paciente con diagnóstico de

recaída y abandono recuperado. Pacientes con

diagnóstico de fracaso deben ser referidos al especialista.

¿Cuándo realizar los controles de

baciloscopía en el esquema de retratamiento?

(Anexo

7.1)

Las baciloscopía de control de tratamiento se programan de llcnenlo con la

fecha de inicio de tratamiento

En la fase inicial:

• Una semana antes de finalizar el tercer mes de tratamiento.

En la fase de Continuación:

• Una semana antes de finalizar el quinto mes de tratamiento.

• Una semana antes de finalizar el octavo mes de tratamiento.

¿Cuándo pasar a la fase de

continuación en el esquema de retratamiento? (Anexo 8)

a) Inmediatamente en todos los casos en los que la baciloscopía al final

del tercer mes es negativa y cuya PBR de diagnóstico muestra sensibilidad plena

a todos los medicamentos antitubcrculosos utilizados.

b) Si la baciloscopía se mantiene positiva al finalizar la fase inicial,

se debe extender el tratamiento por un mes más, con cuatro medicamentos:

Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol, solicitar nuevo cultivo y

PBR Y revisar aplicación correcta de TAES. Si el

cultivo es negativo se continúa con el esquema de tratamiento prescrito.

Sí el cultivo es positivo continuar con la fase de continuación y

esperar resultado de prueba de bacilorresistencia. En caso de mono, poli o

multirresistencia referir el paciente con el neumólogo del Hospital

correspondiente.

7.5 Control de la Eficacia del Tratamiento

Las baciloscopías durante el proceso del tratamiento antifimico son

indispensables para confirmar que lo bacilos desaparecen del esputo y que el

pací ente se cura. En general al concluir dos meses de tratamiento, el 85% de

los casos baciloscopía positiva habrán negativizado el esputo.

La baciloscopía que se realiza al finalizar el esquema de tratamiento

indicado, es indispensable para definir el resultado del mismo.

7.5.1 Seguimiento de casos baciloseopía

negativa y de TBE

Para los casos Baciloscopia negativa y de TBE el seguimiento clínico del

paciente es el que permite establecer la respuesta al tratamiento. El

pronóstico y la respuesta al mismo no se pueden valorar decisivamente por la

evolución radiológica, por ello, no se practicará más que una radiografía al

inicio y final del tratamiento, siempre que se disponga de accesibilidad a ese

recurso.

7.6 Referencia de casos de TB a

especialista:

• Pacientes con respuesta inadecuada al tratamiento antifimico inícial:

con mala evolución clínica y radiológica

• Fracasos al

tratamiento

• Niños o

adultos infectados por el VIH o enfermos de Sida

• En TB

resistente a los fármacos de primera línea

• TBE

• En casos de efectos adversos a los medicamentos antifímicos (ver

anexos 10 Y 12)

7.7 Tratamiento antituberculoso

en situaciones especiales

7.7.1 En la mujer embarazada.

Estas pacientes deben ser valoradas inicialmente en un II ó III nivel de

atención. Se le explicará que el tratamiento de la TB es imprescindible para

llevar su embarazo a un término exitoso. Todos los medicamentos

antituberculosos se pueden usar con seguridad durante el embarazo, a excepción

de la estreptomicina (por su ototoxicidad y nefrotoxicidad para el feto). El esquema indicado será el acortado durante seis meses.

Referir pacíente a embarazo de alto riesgo.

7.7.2 Lactancia materna.

La excreción de los fármacos antituberculosos en la leche materna se da

en concentraciones muy bajas, por ello su utilización no está contraindicada

durante la lactancia. Asimismo, los fármacos presentes en la leche materna no

sirven de tratamiento eficaz de la enfermedad o de tratamiento preventivo para

el lactante. El médico especialista decidirá la utilización de la

estreptomicina en las mujeres lactantes.

7.7.3 Tratamiento en las mujeres

que están tomando anticonceptivos orales.

La rifampicina reduce el efecto de los anticonceptivos orales, por lo

cual se le debe aconsejar adoptar otros métodos de control de la natalidad. De

continuar utilizando gestágenos orales usar anticonceptivos con una dosis de

estrógenos mayor o igual a 50 mcg.

7.7.4 Paciente con problemas

hepáticos:

Se debe prestar especial atención a evidencias de insuficiencia

hepática. En cualquier caso, nunca se debe demorar el inicio del tratamiento.

Tan sólo se debe monitorear más estrechamente al paciente.

7.7.5 Enfermedad renal avanzada:

Por ser nefrotóxicos el Etambutol, y la Estreptomicina (antifímicos de

primera línea), se recomienda el esquema 2 HRZ / 4 HR, con control y

seguimiento muy cercano, por las mayores posibilidades de selección de

resistencia al no emplearse el E en la fase inicial.

Se recomienda un test de aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas

pre inicio de tratamiento. De acuerdo con este resultado (creatinina mayor a

50ml/minuto) puede estar indicado reducir las dosis de determinados fármacos o

aumentar el intervalo de su administración.

En pacientes que se encuentran en diálisis, hay que dar el tratamiento

al terminar cada sesión de diálisis.

7.7.6 Antecedente de alcoholismo

La presencia de hepatomegalia no debe constituir contraindicaciones para

el uso del esquema básico (HRZE). Lo importante es la información, educación

sanitaria y sensibilizar al enfermo para que cumpla el tratamiento y evite la

ingesta alcohólica.

7.7.7 Tuberculosis Extrapulmonar

Se deben usar los mismos esquemas terapéuticos a las mismas dosis que

para los casos de TBP. Excepto en Mal de Poll, TB miliar y meningitis TB podría

extenderse el tratamiento a 9 ó 12 meses según criterio del especialista.

Asegurarse de que el médico a nivel hospitalario al egresar a un

paciente no prescriba medicamentos al enfermo y en los casos en que se haya

confeccionado una receta, que los medicamentos no se entreguen directamente al

paciente.

8. Tuberculosis en Privados de

Libertad (PL)

8.1 Detección de SR en centros

penitenciarios

8.1.1 Búsqueda pasiva

Se realiza cuando las PPL acuden al servicio de salud del centro

penitenciario por su propia voluntad, ya sea por presentar síntomas

respiratorios o por otra causa.

Aplicando la definición de caso SR anotada en el punto No. 4

Ingreso al centro penitenciario: cuando un PL ingresa al centro penitenciario

se le debe realizar una historia clínica completa: anamnesis y examen físico.

En este proceso se debe recolectar informacíón referente a lo siguiente:

• Existencia de

tos productiva sin importar el # de días

• Antecedentes de comorbilidades asociadas: EPOC, asma bronquial,

Diabetes Mellitus, drogodependencia y tabaquismo.

• Ser portador

de VIH

• Antecedentes de haber padecido de TBP en el pasado o historia de TB en

algún miembro de la familia.

Si se identifican sintomáticos el opersonal referirá este paciente al

servicio de salud del centro penitenciario a la mayor brevedad para valoración

médica.

8.1.2 Búsqueda activa

Es aquella en la que el servicio de salud penitenciario busca

activamente casos sospechosos de TB aplicando la definición de caso

sintomático: tos con expectoración sin importar el número de días, previa

coordinación con el laboratorio, en módulos en donde se hayan identificado PL

con factores de riesgo o de alta prevalencia de la enfermedad.

8.2 Recolección de muestras de esputo

En Centros Penitenciarios al SR que acude o es referido a su ingreso al

servicio de salud se le solicitarán tres muestras de esputo, la primera al

contacto con el paciente y las otras dos en días consecutivos (como se anota en

el apartado 6.1.1.3).

Cuando se realicen búsquedas activas (tos con expectoración sin importar

el número de días), previa coordinación con el laboratorio correspondiente, se

recolectarán dos muestras de esputo con una diferencia de 30 minutos por cl

personal que haya sido designado para realizar dicha actividad.

En ambos casos las muestras deben ser recolectadas en espacios abiertos

o bien ventilados, explicando claramente la técnica de recolección de la

muestra.

8.3 Transporte de muestras (como

se anota en el apartado 6.1.4)

8.4 Investigación de contactos en

personas Privadas de Libertad (PPL)

La investigación de contactos en la PPL portadora de TBP se debe abordar

desde dos perspectivas:

8.4.1 Intramuros

a. En las PPL

que conviven en el mismo dormitorio con el caso índice

b. En el caso de alto grado de hacinamiento y sobre la base de un

análisis individual, se podrán definir como contactos a todos las PPL que

comparten el mismo ámbito de convivencia.

c. También se debe identificar a PPL portadores de VIH en el ámbito de

convivencia que estuvieron en contacto directo con el caso índice y efectuar detección

activa.

d. En algunas situaciones se deben evaluar también a los contactos en

las áreas de trabajo, áreas recreativas y a los niños (as) sobre todo en las

visitas y/o en la pernoctación en el ámbito de casa cuna del centro

penitenciario Buen Pastor. Los niños contactos de madres PPL portadoras de TBP

deben ser evaluados clínicamente por médico especialista en el área de salud de

adscripción al centro penitenciario o ser referido al especialista en Neumología

del Hospital Nacional de Niños, a fin de descartar o confirmar la patología y

someterlo a quimioprofilaxis o tratamiento de acuerdo a los protocolos

nacionales.

e. Personal de seguridad del centro penitenciario encargado del ámbito

de convivencia del caso índice y que presenta sintomatología respiratoria debe ser

referido al Area de Salud de adscripción a su domicilio para la respectiva valoración

médica.

f. Personal de salud del centro penitenciario: El personal de salud en

funciones en los servicios de salud penitenciarios deben tener un examen

clínico y radiológico de acuerdo a las normas vigentes y en caso de contacto

directo con el caso índice deben ser referidos al área de salud

correspondiente.

8.4.2 Extramuros

a. Realizar coordinación con responsables del Área Rectora Ministerio de

Salud y de la CCSS de adscripción al domicilio de los contactos con el caso

índice de la PPL diagnosticado con TB, para el seguimiento e investigación en

el entorno familiar y laboral, dependiendo de la fecha de ingreso de la PPL al centro

penitenciario.

b. Los PPL que ingresan a los centros penitenciarios con el diagnóstico

de TBP se deberá verificar con los responsables del Área Rectora Ministerio de

Salud y de la CCSS de adscripción si se realizó la investigación de contactos.

8.5 Aislamiento

a. Una vez que un paciente es diagnosticado con Tuberculosis Pulmonar,

se envía a un espacio de aislamiento, debido a que los espacios de convivencia

(celdas o dormitorios) son colectivos.

b. Se le suministra el tratamiento de forma supervisada y al cumplir un

mes de tratamiento, se le realiza un esputo de control, que de resultar

negativo por BAAR, permite que el paciente sea ubicado nuevamente en el espacio

colectivo de dónde provenía.

c. Si el esputo que se le realiza al mes resulta positivo por BAAR, continua

con el tratamiento y al segundo mes se le realiza otro esputo control para poder

sacarlo del aislamiento.

d. En caso de salir positivo al segundo mes, se esperaría hasta el

control del tercer mes de tratamiento y si éste examen persiste positivo, se

debe proceder conforme a la norma hasta que el esputo resulte negativo por BAAR

se puede autorizar al paciente salir del aislamiento.

8.6 Visitas

a. En el caso de la visita íntima, se debe suspender mientras el privado

de libertad permanezca en aislamiento.

b. El PPL puede recibir la visita general siempre y cuando haya un

espacio adecuado dentro del lugar de aislamiento o en un lugar apartado que se

disponga para tal fin con la debida custodia y portando la mascarilla.

8.7 Medidas de protección durante el aislamiento:

a. Aunque el privado de libertad se encuentra en aislamiento, requiere

una custodia policial que tiene contacto con él, recibirá algunas visitas y

posiblemente necesitará realizar algunos trámites de índole personal que lo

obliguen a salir de su espacio de asilamiento, por lo que, en todo momento,

fuera de la celda, deberá portar una mascarilla como medida preventiva. El

insumo le será proporcionado por el Servicio de Salud del Centro Penitenciario.

9. Vigilancia de la coinfección TBIVIH

A todos los casos confirmados de tuberculosis se les debe de solicitar

la prueba disponible para descartar o confirmar infección por VIH previa

consejería y consentimiento informado. Si el paciente no accede a la prueba,

deben de anotarse las razones por las cuales no acepta y solicitarle su firma.

Si la primera prueba es positiva y no se dispone en el establecimiento

de salud de la prueba confirmatoria, este paciente debe ser referido

inmediatamente a la clínica de VIH del hospital correspondiente, para que se

confinne el diagnostico.

10. Vigilancia de la

Multirresistencia

• A todos los casos nuevos que persisten con esputo positivo al final de

la fase inicial de tratamiento, se les debe realizar cultivo y PBR.

• A todos los casos antes tratados: recaídas, abandonos recuperados,

fracasos, se les debe realizar cultivo y PBR al diagnóstico.

• A pacientes considerados de riesgo: indígenas, privados de libertad,

migrantes, pacientes con enfermedades crónicas: asma, EPOC, diabetes mellitus u

otras enfermedades inmunosupresoras, pacientes con antecedente de haber

padecido tuberculosis, contactos de pacientes con tuberculosis

multirresistente, pacientes con VIH, personas viviendo en asentamientos

humanos, toxicomanías con resultados de baciloscopía de diagnóstico positiva,

se le debe solicitar cultivo y PBR

11. Tuberculosis

Farmacorresistente

11. 1 Definición

Caso de Tuberculosis (generalmente pulmonar), en donde el bacilo

tuberculoso presenta resistencia a uno o más medicamentos antituberculosos de

primera línea como Rifampicina, Isoniazida, Etambutol y Estreptomicina.

11.2 Resistencias.

La resistencia de M. tuberculosis a cualquier fármaco antituberculoso se

da de forma natural por mutación espontánea, siempre que haya una colonia con

más de 1 millón de gérmenes. Para vencer esta

resistencia natural, el tratamiento de la TB precisa la combinación de un

minimo de 3 fármacos. Se conocen

los genes implicados en la aparición de la mayoría de las resistencias a los

fármacos de primera línea. Las resistencias pueden ser primarias, que ocurre en

pacientes que nunca han recibido tratamiento antituberculoso previo (contagio

con microorganismos resistentes), o secundarias o adquiridas en pacientes que

han tenido un tratamiento previo incorrecto; como abandonos, toma de

tratamiento de manera irregular, esquemas de tratamientos inadecuados.

Los pacientes también pueden ser: a) monorresistentes, si lo son a un

solo fármaco; b) multirresistentes, si la resistencia afecta a rifampicina e

isoniaeida, c) polirresistentes cuando hay resistencia a dos o más sin que

necesariamente sea multirresistente; d) extremadamente resistentes (XMDR -TB),

si aparte de la resistencia a rifampicina e isoniacida, también lo son a quino

lonas y a algunos de los fármacos de segunda línea parenteral. Los pacientes

multirresistentes y sobre todo los extremadamente resistentes son de muy

dificil manejo y tienen un pronóstico incierto, sobre todo si presentan algún

proceso inmunodepresor como el sida.

11.3 ¿ClÍmo se produce una

Tuberculosis Multirresistente?

Como todas las demás formas de resistencia medicamentosa, el fenómeno de

la TB multirresistente es enteramente producto del ser humano.

11.4 Factores de Riesgo más

comunes de resistencia.

1. Pacientes que no han cumplido adecuadamente su tratamiento.

2. Pacientes

enfermos de Sida o VIH positivos.

3. Indigentes.

4. Privados de

libertad.

5. Inmigrantes, procedentes de países con altas tasas de prevalencias

y/o con programas nacionales de tuberculosis inadecuados.

6. Pacientes

expuestos a cepas resistentes (contactos directos o personal de salud).

7.

Toxicomanías.

8. Recaídas.

9. Pacientes que han recibido un régimen terapéutico inadecuado (dosis

bajas, monoterapia o duración incorrecta).

11.5 Casos de tuberculosis con sospecha

de multirresistencia

Una vez que se plantea la sospecha clínica de resistencia debe

corroborarse con la PBR, estos pacientes deben ser referidos con el

especialista para su valoración.

Cada caso será presentado en la Comisión Nacional de Tuberculosis, en

donde se discutirá y analizará el esquema de tratamiento a seguir. La fase

inicial de tratamiento se llevará a cabo intrahospitalariamente. Al finalizar

esta fase, será derivado al Área de Salud correspondiente, en donde se

continuará con el esquema de tratamiento estrictamente supervisado y con citas

mensuales, en donde un equipo interdisciplinario compuesto por: médico,

enfennera, trabajo social, farmacia, laboratorio y psicología darán seguimiento

a estos enfermos.

11.6 Resultados de pruebas de

bacilorresistencia

Enfermos de TB cuyo reporte de INCIENSA identifique: monorresistencia o polirresistencia

deben ser seguidos durante un año más posterior a su egreso por el personal de

salud, a través de citas trimestrales para valorar evolución clínica y realizar

cultivos cada seis meses.

• Si el paciente no tiene tos con flema o ésta es poco productiva, se le

debe realizar inducción del esputo

• Si el paciente persiste aún con tos con flema, explique la técnica de recolección

de la muestra

12. Micobacterias ambien/ales

(MA):

Se encuentran ampliamente distribuidas en el ambiente: en agua natural y

potable, polvo, plantas, alimentos y en las excretas de aves y animales

domésticos. Existen más de 150 especies. Generan cuadros clinicos parecidos a

la Tuberculosis, especialmente en pacientes inmunodejicientes (Sida) y en

enférmedades pulmonares crónicas.

El sistema de vigilancia debe activarse en:

• Pacientes con

sospecha de enfermedad extrapulmonar

• Pacientes con

enfermedades o tratamientos inmunosupresores

• Pacientes que persisten con baciloscopía positiva a pesar de haber

recibido tratamiento estrictamente supervisado

• Pacientes que han sido dados de alta y en un período de 6 meses o

menos vuelven a presentar esputos positivos.

Si existe sospecha de enfermedad por MA solicite cultivo (sólido o

líquido). Si el resultado hace referencia a un Mycobacterium sp, suspenda el

tratamiento para TB y refiera este paciente con el neumólogo del H. Nacional

correspondiente.

13. Coinfección TB/VIH

La infección por VIH se asocia a tuberculosis por los siguientes

mecanismos: reactivaciones endógenas, reinfección exógena y progresión de

infección reciente. El impacto de la coinfección VIH y tuberculosis es

bidireccional. La tuberculosis puede aumentar la carga viral, acelerando la

progresión de la infección por VIH y al disminuir los linfocitos CD4 se afecta

la presentación clínica y evolución de la tuberculosis. Cabe señalar que la

tuberculosis se puede presentar en cualquier estadía de la enfermedad por VIH,

independientemente de los niveles de CD4

Los signos y síntomas de TB que usualmente se presentan en los pacientes

imunocompetentes pueden estar ausentes en los pacientes coinfectados donde los síntomas

más importantes pueden limitarse a fiebre, tos reciente, pérdida de peso y diaforesis

nocturna. La tos crónica y la hemoptisis son menos frecuentes porque hay menos

cavitación, inflamación e irritación endobronquial. En general el examen físico

y los hallazgos radiológicos no son especificas de la tuberculosis en este tipo

de pacientes, por lo que el diagnóstico no se debe basar en ellos.

Los pacientes con tuberculosis, independientemente de sus

características epidemiológicas o clínicas deben ser tamizados por VIH; si este

resulta positivo debe ser referido al hospital correspondiente para confirmar

el diagnóstico, la carga viral por VIH y del CD4 para el manejo adecuado de la

coinfección.

La tos en la persona con VIH siempre debe ser investigada,

independientemente de sus características o duración, recogiendo tres muestras

de esputo para el diagnóstico bacteriológico de TB mediante frotis, cultivo,

tipificación de micobacterias y pruebas de sensibilidad en todos los casos. Los

pacientes con avanzado estado de imunosupresión por VIH con conteos bajos de

CD4, tienen menos probabilidad de tener baciloscopías positivas.

La coinfección VIHffB predispone a formas extrapulmonares, donde las más

frecuentes son: ganglionar, pleural, abdominal, pericárdica, miliar y meníngea;

siendo la ósea y genitourinaria menos frecuentes. En todo paciente con

tuberculosis extrapulmonar es necesario investigar siempre la tuberculosis pulmonar.

No obstante, muchos pacientes con tuberculosis extrapulmonar no tienen la forma

pulmonar concomitante.

Por otro lado, el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar con

frecuencia es difícil. Estos pacientes se presentan con síntomas

constitucionales (fíebre, sudoración nocturna, pérdida de peso) y síntomas

relacionados al sitio de la enfermedad. El poder hacer un diagnóstico de

tuberculosis extrapulmonar depende de la disponibilidad de herramientas

diagnósticas especializadas según el sitio comprometido como estudios de

gabinete, estudios histopatológicos, cultivos, determinación de Adenosina

desaminasa (ADA) y otras pruebas de apoyo diagnóstico como la PCR (Reacción en

Cadena de Polimerasa).

13.1 Prevención de la TB en pacielltes

con VIH

La mejor manera de prevenir la tuberculosis es dar tratamiento efectivo

a las personas con tuberculosis infecciosa, para así interrumpir la cadena de

transmisión.

En el ambiente hospitalario la interrupción de la transmisión se debe

realizar con el aislamiento respiratorio de los pacientes con TB pulmonar

activa para evitar el contacto con pacientes susceptibles como los pacientes

VIH positivos.

El tratamiento profiláctico con isoniazida (TPI) o tratamiento de la

infección tuberculosa latente, consiste en la administración de isoniazida por

un periodo de 9 meses, lo cual disminuye el riesgo de desarrollar la enfermedad

por TB en un período de 2 a 4 añoss. La prueba de tuberculina o PPD, aunque no

es indispensable para indicar el tratamiento preventivo, puede identificar a

aquellas personas con la infección tuberculosa latente que son las que más se

benefician con esta intervención

La efectividad del TPI en pacientes con VIH es todavía más signifícativa

cuando se acompaña de terapia antirretroviral. Las personas con TPI

estrictamente supervisada deben ser evaluadas periódicamente (al inicio, al

mes, 3, 6 meses PRN) para documentar ausencia de toxicidad por el medicamento o

presencia de síntomas compatibles con enfermedad tuberculosa activa.

La TPI sólo debe administrarse cuando se ha descartado la enfermedad

tuberculosa activa porque el tratamiento de esta con un solo medicamento puede

inducir drogorresistencia. Descartar la enfermedad puede requerir en una

persona con VIH, además de la ausencia de síntomas y signos, la realización de

una radiografía de tórax.

Se deben considerar otras variables como el perfil epidemiológico de

riesgo, conteo de CD4 y posibilidades de inicio de tratamiento antirretroviral

donde el uso de TPI dependerá del criterio del especialista respectivo, que

también tome en cuenta las interacciones con otros fármacos.

13.2 Tratamiellto de la Coinfección

VIH/TB

En general el esquema de tratamiento antifímico para el paciente

coinfeetado es igual al utilizado en pacientes seronegativos. Lo recomendado es lo siguiente:

-Régimen para

pacientes nuevos: 2HRZE/4HR

-Régimen de retratamiento con medicamentos de primera línea: 2HRZES/1

HRZE/5HRE

-Régimen para TB extrapulmonar el tratamiento es el establecido

previamente para pacientes seronegativos. En TB osteoarticular, enfermedad de

Poll, TB meníngea y TB miliar la segunda fase se puede prolongar hasta completar

de 9 a 12 meses de tratam iento total.

El tratamiento en la coinfección VIH/TB y TB/VIH en ambas fases debe ser

recibido diariamente, en ningún caso se recomienda la dosificación trisemanal

(excepto que esta sea imliclldll por el especialista)

En aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento antirretroviral y

que desarrollan la tuberculosis, este tratamiento debe mantenerse, y se debe

tomar en cuenta que la rifampicina induce el metabolismo de los Inhibidores de

proteasa combinados con ritonavir, en ese caso el especialista a cargo debe

plantear los cambios pertinentes. Si el paciente no está recibiendo

antirretrovirales porque no cumple criterios o porque se trata de un caso

nuevo, deberá iniciar el tratamiento antifimico de inmediato y también deberá

recibir antiretrovirales ya que la tuberculosis es una enfermedad definitoria

de Sida. El momento de iniciar los antiretrovirales en estos pacientes es

variable y sujeto a criterio clínico, en general se recomienda iniciarlo luego

de 2 semanas a 2 meses de tratamiento antifímico, y hacerlo con inhibidores no

nucleósidos de la transcripción como el Efavirenz.

El empleo de otros tratamientos profilácticos, como el uso de

Trimetoprim, Sulfametoxasol, dependerá del conteo de Linfocitos T CD4.

13.3 Síndrome inflamatorio de

reconstitución inmunológica (SIRI) y Tuberculosis

Es una reacción inflamatoria que puede ocurrir cuando el sistema inmune

de una persona con VIH mejora con terapia antirretroviral. Se caracteriza por:

fiebre, inflamación, rubor o secreción en el sitio de una lesión o infección

que previamente no era percibida por el sistema inmune debilitado y que ahora

es blanco de una respuesta inmune robustecida. Ocurre dentro de las dos a doce

semanas después del inicio de la terapia antirretroviral, pero puede

presentarse más tarde. En tuberculosis es frecuente la aparición de nuevos

infiltrados pulmonares radiológicos o empeoramiento de infiltrados ya

presentes.

La tuberculosis es la causa más frecuente del SIR!. Se presenta en una

tercera parte de las personas con VIH y tuberculosis que inician TARV y

generalmente dentro de los tres meses de iniciado el tratamiento. El SIRI

asociado a tuberculosis se puede presentar de dos formas; la primera es con

manifestaciones clínicas típicas de la enfermedad como fiebre, linfadenopatías

o síntomas respiratorios; y la segunda se maniliesta como un curso anormal de

la enfermedad, en un individuo diagnosticado previamente con tuberculosis, por

ejemplo, una reagudización de los síntomas.

Los factores de riesgo que predicen el SIRI:

• Inicio de

TARV cerca del momento del diagnóstico de tuberculosis.

• No haber

estado expuesto a la TARV al diagnosticarse la tuberculosis.

• El inicio de

TARV con un recuento de linfocitos CD4 < 50 células/mm3.

El manejo general consiste en el tratamiento antifimico usual con la

continuación de TARV y el uso de antiinflamatorios no esteroideos o

corticosteroides en casos especiales.

14. Vigilancia y Prevención de la

Transmisión Nosocomial de la Tuberculosis Pulmonar

Si un paciente requiere hospitalización y la TB es considerada como un

diagnóstico diferencial, solicitar una muestra de esputo la cual debe ser

procesada y emitido el resultado en un plazo no mayor de 24 horas. Mantener

todas las medidas de bioseguridad recomendadas para el paciente y el personal

hasta tener el resultado de la baciloscopía.

14.1 Ubicación de pacientes con

diagnóstico confirmado de TB

Los hospitales públicos y privados deben establecer áreas adaptadas con

condiciones fisico-sanitarias que permitan hospitalización de pacientes con

confirmación de tuberculosis, para prevenir la transmisión del bacilo. Estos

salones deben contar con luz natural, con ventanas amplias que puedan

permanecer abiertas para que el aerosol no se suspenda y se movilice. Idealmente con ventilación cruzada. El aislamiento para prevenir la transmisión de la tuberculosis entre

pacientes hospitalizados en el mismoservicio se debe prolongar al menos por dos

semanas después de iniciado el tratamiento.

En el caso de enfermos con tuberculosis MDR podrán ser ingresados en

hospitales con las máximas condiciones de bioseguridad disponibles. El período

de aislamiento en estos pacientes se debe prolongar hasta negativizar esputos.

14.2 Uso de respirador N-95

Uso estricto de la mascarilla N-95:

• Para el personal de salud que tenga contacto con todos los pacientes

con tuberculosis pulmonar y pacientes TBP-MOR.

• Para el

personal de salud que realiza broncoscopías u otros procedimientos

• En determinadas circunstancias también podrá recomendarse su uso en

otras personas con contacto prolongado con el enfermo.

El uso y mantenimiento de las mascarillas N-95 será supervisado por el

personal profesional de salud ocupacional.

El paciente usará la mascarilla quirúrgica y/o N-95

15. Vigilancia de la Tuberculosis en el personal de

salud

La vigilancia debe iniciar con una valoración previa al ingreso como

trabajador de un servicio de salud con examen fisico, radiografia de tórax y la

aplicación de PPO; si ambos estudios son normales dar seguimiento anual.

En funcionarios que estén en contacto directo con pacientes con TB, si

la PPO reacciona más de 5 mm y menos de 15 mm, con radiografia de tórax normal

y factores de riesgo:

Infección por el VIH u otras enfermedades inmunosupresoras (Leucemia,

linfoma, neoplasias sólidas, colagenopatía, entre otras), terapia

inmunosupresora prolongada (esteroides, inteferon quimioterapia, etc.).

Si el trabajador de salud es sintomático respiratorio se deben realizar

3 baciloscopías de esputo. Si éstas son negativas y el paciente presenta algún

factor de riesgo como los anotados anteriormente, brindar quimioprofilaxis con

isoniacida por seis mescs estrictamente supervisada.

Si no tiene factores de riesgo dar seguimiento cada tres meses por un

lapso no mayor de 2 años.

16. Investigación de contactos

(10 años y más) (Anexo 11)

16.1 Definición de contacto:

• Persona que convive, trabaja o estudia, en condiciones de

hacinamiento, o mala ventilación y proximidad de menos de un metro de distancia

(sin tomar en cuenta número de horas), con un enfermo de TBP con: frotis por BK

positivo, cultivo positivo (de esputo o aspirado bronquial), radiografia de tórax

que presente imágenes compatibles con tuberculosis inactiva baciloscopía

negativa,

• Cuando el caso de TB corresponda a una forma extrapulmonar se debe realizar

la visita domiciliar para investigar sobre el caso índice de TBP que pudo haber

sido la fuente de transmisión del Mycobacterium tubcrculosis.

Esta se inicia hasta que el caso de tuberculosis sea confirmado.

• Se utiliza la

metodología de los anillos alrededor del caso índice:

• Primer anillo: familiares o convivientes del enfermo

•Segundo anillo: compañeros de trabajo y/o estudio

• Tercer anillo: contactos sociales frecuentes

16.2 ¿Cómo realizar la

investigación de contactos?

16,2.1 En Sintomáticos

respiratorios:

Si al realizar la investigación de contactos se encuentran sintomáticos

respiratorios se deben realizar 3 baciloscopías de esputo, explicando

correctamente la técnica para la adecuada recolección de la muestra). Si éstas

son negativas, solicitar cultivo.

Solo si éste es negativo y el paciente cumple con alguno de los

criterios antes expuestos serán tributarios a quimioprofilaxis, con isoniazida

por seis meses eetrictamente supervisada.

Si no tiene factores de riesgo dar seguimiento cada seis meses por un

lapso mínimo de 2 años.

16.2.2 Contactos sin síntomas respiratorios:

• Realizar

radiografia de tórax y PPD

16.2.2.1 Indicaciones para

realizar la PPD:

• Personas con mayor riesgo para el desarrollo de enfermedad

tuberculosa: infección por el VIH, adictos a drogas, marginados sociales,

extranjeros procedentes de países de alta incidencia.

• Enfermedades inmunosupresoras: Ieucemia y Iinfomas, neoplasias

sólidas, Diabetes Mellitus.

• Tratamiento con terapia inmunosupresora prolongada: terapia anti-TNF,

uso de interferón e lnhibidores de la tirosinKinasa, esteroides orales de uso

crónico, candidatos a trasplantes, quimioterapia y radioterapia,

• Personas que constituyen un riesgo social y epidemiológico si

desarrollan una TB activa: cuidadores de guarderías infantiles o educadores,

personal de Salud con exposición a la tuberculosis, personal de Salud de nuevo

ingreso, personal que labora en sitios de privación de libertad, antecedentes

de Silicosis.

16.3 Indicaciones de

quimioprofilaxis:

• Resultados de radiografia de tórax normal y con resultado de PPO (≥

5 mm y :≤15 mm): se indicará quimioprofilaxis con Isoniazida por seis

meses estrictamente supervisada si cumplen con los siguientes factores de

riesgo: infección por el VIH. enfermedades inmunosupresoras (Leucemia, linfoma,