Nº

42600-S-MIDEPOR-MEP-MIDEPLAN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

EL MINISTRO DE SALUD, EL MINISTRO DEL DEPORTE,

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA MINISTRA

DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

De conformidad con las atribuciones que les confieren los artículos 140

incisos 8) y 18); 141 y 146 de la Constitución Política; los artículos 25

inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley General de la

Administración Pública; Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Creación

del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico

de la Educación Física, el Deporte y la Recreación; Ley N° 7800 del 30 de abril

de 1998, así como los artículos 2 inciso d), artículo 4 inciso d), y artículo

11 inciso e) del Decreto Ejecutivo N° 41187 del 20 de junio del 2018 denominado

Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo.

Considerando:

I.—Que el artículo 50 de la Constitución Política establece el deber del

Estado de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país,

relacionando la palabra bienestar con el compromiso que tiene el Estado de

garantizar una serie de derechos dentro de los que se encuentran espacios

públicos sostenibles para el disfrute del tiempo libre, la posibilidad de tener

una vida saludable mediante el acceso a la práctica de la actividad física, y

por último el impulso del deporte como herramienta de aglutinamiento y de

desarrollo de valores como el trabajo en equipo, la superación y la disciplina.

II.—Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos desarrolla en

sus artículos 22°, 24° y 25° el acceso que tienen las personas a una serie de

garantías sociales, económicas y culturales, así como al disfrute del tiempo

libre y al acceso a la salud y el bienestar que garanticen el desarrollo

integral de las personas.

III.—Que el Estado Costarricense forma parte de una serie de compromisos

y marcos regulatorios de carácter internacional, regional y nacional que

impactan de manera directa en el desarrollo de las políticas públicas

nacionales, esto desde áreas específicas como deporte, recreación o actividad

física, hasta elementos que trastocan de manera transversal cualquier acción

gubernamental como la normativa y los compromisos en materia de Derechos Humanos.

Dichos instrumentos cumplen un rol no solamente para encauzar al país en las

corrientes internacionales, sino para garantizar también el cierre de brechas a

nivel de las diferentes poblaciones y el mejoramiento de los procesos públicos

para impulsar el desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental

de los países.

IV.—Que Costa Rica fue el primer país del mundo en contar con un Pacto

Nacional para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

por lo que la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad

Física 2020-2030 (en adelante PONADRAF), tiene entre sus desafíos a largo

plazo, un aumento de las acciones de impacto que contribuyan al Desarrollo

Sostenible por medio del deporte, la recreación y la actividad física; lo

anterior a través de la inclusión de los objetivos y sus respectivas metas en

la planificación, ejecución y seguimiento de los planes, políticas, programas,

proyectos y actividades que se desarrollen en los próximos 10 años, así como

dentro de los Planes de acción que se estructuren para la Política Pública

durante este periodo.

V.—Que, en la Carta Internacional revisada de la Educación Física, la

Actividad Física y el Deporte, adoptada por Costa Rica como país miembro de la

UNESCO, se introducen nuevos principios universales, tales como la igualdad de

género, la no-discriminación y la inclusión social por medio del movimiento

humano, a la vez que subraya los beneficios de la actividad física para la

durabilidad del deporte, la inclusión de las personas con discapacidad, así

como la protección de la niñez.

VI.—Que el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la

Organización Mundial de la Salud indica que los países deben “Promover un marco

de medidas de política efectivas y viables para aumentar la actividad física en

todos los niveles”.

VII.—Que de acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la

Salud, se ha encontrado que en las personas habitantes de la República,

prevalecen bajos niveles de actividad física desde la población escolar hasta

la población adulta mayor, esto debido a la prevalencia de inequidad, sea por

razones de género, discapacidad, zona de residencia, oportunidades para el

aprendizaje o la práctica de actividad física y deportes, así como la participación

de estas poblaciones en organizaciones de este ámbito, a lo que se suma el poco

acceso a la educación física y el deporte estudiantil por parte de las personas

escolares y colegiales.

VIII.—Que el artículo 11 inciso e) del Decreto Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN,

del 20 de junio del 2018 delega en las y los ministros rectores con o sin

cartera las siguientes rectorías:

[…] e) Salud, Nutrición y Deporte, bajo la rectoría del jerarca del

Ministerio de Salud, integrada entre otras instituciones por el Instituto

Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

IX.—Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7800, del 30 de

abril de 1998: “Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la

Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la

Recreación ”, en su artículo 6° inciso a), se señala que el Congreso Nacional

del Deporte y la Recreación tiene por función recomendar al Consejo Nacional,

las políticas globales de los planes y proyectos del Instituto, de mediano y largo

plazo; en su artículo 11° inciso b) establece que es función del Consejo

Nacional del Deporte y la Recreación coordinar la ejecución del Plan nacional

que regirá el deporte y la recreación; y en su artículo 13°, que el Director

Nacional se encargará de ejecutar las políticas, los acuerdos, planes y

programas que aprueben tanto el Consejo Nacional como el Congreso Nacional del

Deporte y la Recreación.

X.—Que la Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la

Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la

Recreación, N° 7800 del 30 de abril de 1998, establece que el fin primordial

del Instituto es la promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica individual

y colectiva del deporte y la recreación de las personas deportistas en

particular, y de Costa Rica en general, actividad considerada de Interés

Público y Nacional por estar comprometida la salud integral de la población.

XI.—Que en el VIII Congreso Nacional del Deporte y la Recreación del año

2015 se recomienda conformar un equipo de trabajo que elabore el texto para una

Política Nacional que atienda el sector Deporte, Recreación y Actividad Física,

y la cual deberá ser declarada de interés público.

XI.—Que la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad

Física 2020-2030, en la que participan representantes gubernamentales, no

gubernamentales y gobiernos locales, fue conocida en la Sesión Ordinaria N° 47

del Consejo de Gobierno, celebrada el día 2 de abril del año 2019, en donde se

indicó que esta política se considera prioritaria, con un fin educativo

preventivo en materia de salud y sedentarismo y poder generar proyectos de vida

en movimiento.

XIII.—Que la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad

Física 2020-2030 “Escalemos en equipo” y su Plan de Acción 2020-2022 fue

presentada en la Sesión Ordinaria N° 1120- 2020 del Consejo Nacional del

Deporte y la Recreación celebrada el 05 de marzo de 2020, y aprobada de manera

unánime mediante el Acuerdo N° 2.

XIV.—Que, conforme a los artículos 12,13 y 14 de la Ley de Protección al

Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del

04 de marzo de 2002, el presente Decreto Ejecutivo al no crear, modificar ni

establecer requisitos o procesos que deba cumplir el administrado, no requiere

del trámite de verificación de que cumple con los principios de simplificación

de trámite (formulario costo beneficio) ante la Dirección de Mejora Regulatoria

del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Por tanto;

Decretan:

“OFICIALIZACIÓN Y DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO

DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL DEPORTE,

LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

(PONADRAF 2020-2030) “ESCALEMOS

EN EQUIPO” Y SU PLAN DE ACCIÓN 2020-2022”

Artículo 1º—Objeto. El presente Decreto tiene por objeto

oficializar y declarar de interés público la Política Nacional del Deporte, la

Recreación y la Actividad Física (PONADRAF 2020-2030) “Escalemos en equipo” y

su Plan de Acción 2020-2022, la cual estará disponible en la página Web oficial

del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, cédula jurídica número

3-007-227851, mientras que la versión impresa se mantendrá en el archivo

institucional de esa misma institución.

(Nota

de Sinalevi: El presente Plan de Acción 2020-2030 se extrajo del sitio web del Instituto

Costarricense de Deporte y la Recreación, y se transcribe a continuación:)

Coordinación

general:

Karla Alemán Cortés

Edgardo García

Chaves

Sebastián Muñoz

Alfaro

Equipo redactor:

Edgardo García

Chaves

Gerardo Araya Vargas

Sebastián Muñoz

Alfaro

Pedro Cambronero

Orozco

Karla Alemán Cortés

Minor Monge Montero

Alonso León Mena

Ana Eugenia Soto

Umaña

Con la colaboración

técnica y logística:

Ana Eugenia Soto

Umaña

Gonzalo Antonio

Madrigal Elizondo

Minor Monge Montero

Alonso León Mena

Elizabeth Chaves

Alfaro

Blanca Rosa

Gutiérrez

Lisseth Villalobos

Campos

Franklin Solís Ortíz

Marta Solano Arias

Pedro Cambronero

Orozco

Vivian Ortega Chacón

María Sibaja Cubillo

Silvia Navarro

Porras

Maureen Cerdas

Quirós

Adriana Mora García

Equipo Ampliado

(Criterio técnico experto):

Ministro del

Deporte, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Ministerio de

Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Educación Pública,

Ministerio de Salud, Red Costarricense de Actividad Física, Consejo Nacional de

la Persona Adulta Mayor, Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia,

Viceministerio de Juventud, Instituto Nacional de la Mujer, Unión de Gobiernos

Locales, Patronato Nacional de la Infancia, Comité Olímpico Nacional, Escuela

de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, Escuela de

Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional de

Costa Rica, y Entidades Deportivas y Recreativas.

Un agradecimiento

especial al Equipo Asesor del Ministerio de Planificación Nacional y Política

Económica, por su atenta colaboración en las diferentes etapas de la

elaboración de este documento:

Adriana Briceño

López

Roberto Morales

Sáenz

Florita Azofeifa

Monge

Eddy García Serrano

Stephanie Araya

Jiménez

La elaboración de la

PONADRAF 2020-2030 es un esfuerzo colectivo. En ella se reflejan contribuciones

voluntarias de numerosas personas que en su libre pensar donaron de su valioso

tiempo, por lo que deseamos expresar nuestra gratitud a las siguientes

personas:

Gonzalo Antonio

Madrigal Elizondo, Ana Eugenia Soto Umaña, David Hodgson Sambola, Gerardo Araya

Vargas, Adrián Jenkins Quesada, María Angélica Solano Murillo, Astrid Carolina

Murillo Mora, Daniela Martínez Rodríguez, Emmanuel Molina Chavarría, Gabriel

Saprissa Núñez, Jonathan Rodríguez Arce, José Pablo Aguilar Obando, Joselyn

Calderón Méndez, Julio César Arana Peña, Laura Camila Reyes Restrepo, Paula

Rodríguez Amador, Tamara Valerio Guevara, Alexa Casares Méndez, Brenda Rodríguez

Serrano, Eldrimsson Díaz Eccleston, Gabriel Jesús Guido Sancho, Gabriela Bustos

Morales , Karina Aguilar Hidalgo, Karolina Rodríguez Milton, Kervin Jesús Mora

Matarrita, María Fernanda Omodeo Arce, Priscilla José Segura Espinoza, Rachel

Sánchez Alfaro, Valeria Marín León, Annete Calvo Salazar, Iván Felipe Ortiz

Mora, Roberto Antonio Rojas Coto, María de los Ángeles Arguedas Rodríguez,

Stephanie Pamela Rodríguez Álvarez y Daniela Cortés Ilama.

Finalmente, estamos

muy agradecidos con la institucionalidad pública en general, y con cada jerarca

y enlace técnico en particular, porque gracias a su voluntad se hicieron

posibles los compromisos de este primer Plan de Acción 2020-2022.

Revisión y Edición

Karla Alemán Cortés

Sebastián Muñoz

Alfaro

Gonzalo Antonio

Madrigal Elizondo

Alejandro Mora

Brenes

Revisión filológica

Grace Castillo

Navarro, Mideplan

Diseño y

diagramación

Alejandro Mora Brenes, Mideplan

Capítulo I

Glosario de

conceptos 12

Glosario de siglas

17

Introducción 19

Capítulo II.

Justificación 20

Marco normativo

alrededor de la PONADRAF 2020-2030 23

Marco normativo y

compromisos internacionales 23

Marco normativo y

compromisos nacionales 24

Capítulo III.

Contexto nacional y

situación del deporte, la recreación y la actividad física 27

Antecedentes del

diagnóstico de la PONADRAF 2020-2030 27

Diagnóstico y

delimitación de la problemática a atender con la PONADRAF 2020-2030 29

Captulo IV.

POLÍTICA NACIONAL

DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 2020-2030 (PONADRAF 2020-2030)

Proceso de elaboración

de la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

2020-2030 40

a. Fase de

planificación y financiación del proyecto: 40

b. Metodología

utilizada: 40

c. Proceso de

construcción de insumos: 41

Principios rectores

y enfoques de la PONADRAF 2020-2030 43

Principios Rectores.

44

Enfoques. 46

Marco conceptual y

filosófico de la Política Nacionaldel Deporte, la Recreación y la Actividad

Física 2020-2030 50

El concepto de Curso

de Vida en el Deporte, la Recreación y la Actividad Física 52

Ejes de la Política

Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030 54

Objetivo general de

la PONADRAF 2020-2030 55

Eje Estratégico 1:

La Recreación y la Actividad Física para una Costa Rica inclusiva, físicamente

activa y saludable.55

Eje Estratégico 2.

El Deporte para una Costa Rica inclusiva y competitiva 57

Objetivo Específico

2.1: 57

Objetivo Específico

2.2: 58

Capítulo V.

Modelo de gestión de

la PONADRAF 2020-2030 60

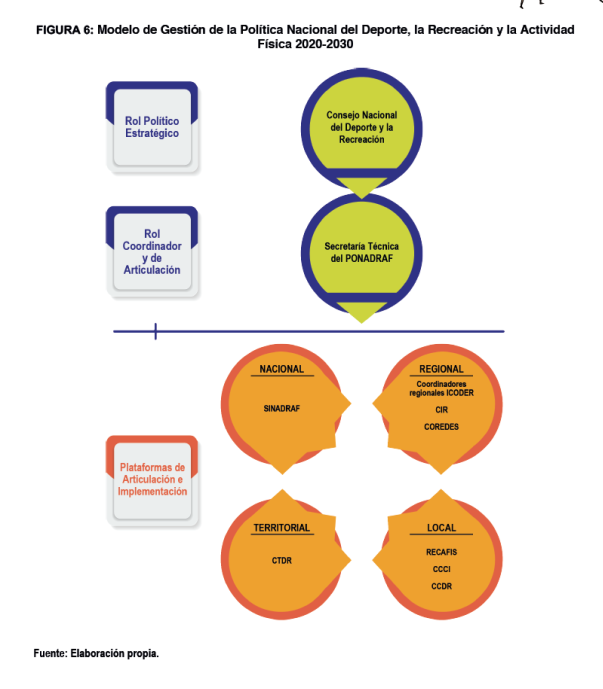

Instancias de

coordinación 60

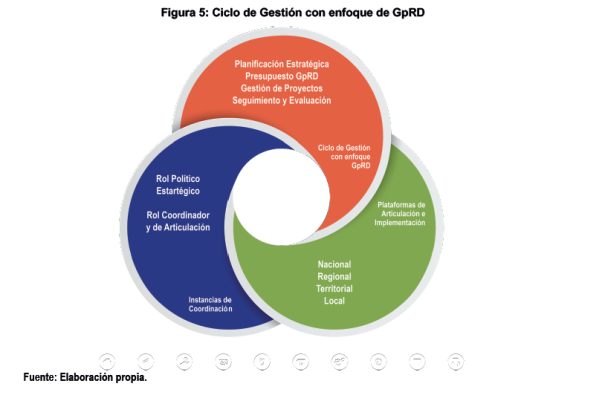

Ciclo de gestión de la

PONADRAF 2020-2030 con enfoque de Gestión por Resultados para el Desarrollo. 65

Capítulo VI.

Modelo de

Seguimiento y Evaluación. 67

Seguimiento 68

Evaluación 68

Capítulo VII.

Plan de Acción

2020-2022 de la PONADRAF 2020 70

Referencias Bibliográficas: 98

La Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

2020-2030 (PONADRAF 2020-2030) “Escalemos en Equipo” es la realización de un

proyecto país fundamental para el desarrollo, la salud y el bienestar social;

dirigido principalmente por el Instituto Costarricense del Deporte y la

Recreación (ICODER) y el Ministro del Deporte (MIDEPOR), en atención a lo

recomendado en el VIII Congreso Nacional del Deporte y la Recreación del año

2015 de formular una política pública de Estado, orientada hacia todas las

personas y al mejoramiento de su calidad de vida.

Las aspiraciones del ICODER y el MIDEPOR alrededor de la PONADRAF

2020-2030, giran en torno a dotar al país de un instrumento de planificación

nacional, que permita cerrar las brechas de coordinación y articulación

existentes entre las diferentes organizaciones públicas, privadas y de la

sociedad civil organizada vinculadas al Deporte, la Recreación y la Actividad

Física (DRAF); y de esta forma ampliar el acceso del conjunto de la población a

los beneficios de la práctica del DRAF y el posicionamiento de estas áreas del

desarrollo como una herramienta que contribuye al desarrollo nacional.

El proceso participativo y de diálogo social llevado a cabo para la

construcción de la PONADRAF 2020-2030, implicó no solamente trazar la realidad

del país en esta materia, unificando una serie de estadísticas, datos y

bibliografía que enmarcó un estado de la situación del DRAF, sino también un

importante número de reuniones de trabajo, negociaciones y acuerdos interinstitucionales,

que tomaron como principal referencia las necesidades identificadas en los

Talleres y Grupos Focales de Innovación Social. Lo anterior realizado a partir

de una red de trabajo colaborativo entre los diferentes enlaces de las entidades

públicas y privadas que, de manera articulada, acogieron al llamado de

acompañar y asistir técnicamente durante todo el proceso.

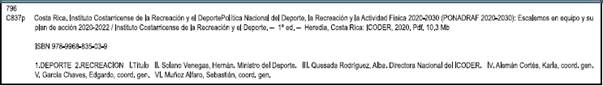

Una política pública con visión de Estado debe desarrollar estrategias

integrales con las herramientas necesarias para abordar los diferentes desafíos

y necesidades de la población meta. En esta línea, la PONADRAF 2020-2030 se

estructuró sobre la base de cinco principios rectores y cinco enfoques que

deben transversalizar y guiar todas sus acciones planteadas en los planes de acción

en curso durante los próximos diez años.

La PONADRAF 2020-2030 establece dos ejes estratégicos de acción

integrados al sector público en estrecha coordinación con el sector privado y

la sociedad civil organizada, los cuales son: 1) La Recreación y la Actividad Física para una Costa Rica inclusiva,

físicamente activa y saludable; y 2) El Deporte para una Costa Rica inclusiva y

competitiva.

Lo anterior permite ofrecerle a la Costa Rica del Bicentenario una

política pública contemporánea, contextualizada y pertinente, que impacte de

manera positiva e inclusiva en el desarrollo físico, mental y social de nuestra

población, como parte de una serie de procesos integrales que se desarrollan a

lo largo del Curso de Vida de las personas.

PRESENTACIÓN

La Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad

Física(PONADRAF) 2020- 2030 obedece al llamado extendido en el marco del VIII

Congreso Nacional del Deporte y la Recreación realizado en el año 2015, en el

cual se estableció la necesidad de construir una política pública que

garantizara una hoja de ruta para el deporte, la recreación y la actividad

física a nivel nacional.

Pasados dos años del proceso de elaboración de la PONADRAF 2020-2030 y

su I Plan de Acción 2020-2022, agradezco y resalto la gestión del equipo

interno del ICODER, el MIDEPOR, igualmente del voluntariado y el apoyo brindado

por las distintas organizaciones; en cuyo proceso se evidenció la innovación

constante, el espíritu colaborativo y la búsqueda de generación de alianzas

estratégicas para alcanzar objetivos comunes.

Deseo resaltar que la verdadera importancia de la PONADRAF se ha de

traducir en alcanzar una verdadera práctica del deporte, la recreación y la

actividad física en todos los rangos de edad de la población, desde la niñez

hasta los adultos mayores, que impacte de manera positiva e inclusiva, en la

salud física y mental de nuestra población y en los estándares competitivos

internacionales de nuestros deportistas.

No dudo que la PONADRAF, fortalecerá los procesos de gobernanza, que han

de sostener en lo sucesivo, una relación óptima entre todas las organizaciones

públicas y privadas interesadas en el desarrollo del deporte, la recreación y

la actividad física; para alcanzar de esta manera, una gestión integral que

pueda ser medida, evaluada y revisada periódicamente y de la cual se rindan

cuentas públicamente.

Precisamente, uno de los mayores retos del seguimiento de la PONADRAF

2020-2030 será medir el avance de sus resultados, para lo cual se propone la

creación de la Secretaría Técnica de la PONADRAF y la formalización del Sistema

Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física.

La PONADRAF 2020-2030, como proceso complejo que envuelve a toda

política pública, implicará un constante aprendizaje que seguirá con un cambio en

los paradigmas organizacionales en búsqueda de la innovación, la transparencia

y nuevos enfoques de gestión pública cada vez más horizontales, más

colaborativos.

Concluyo con el eslogan creado por equipo de trabajo, que resume el objetivo

de la política: ¨Generar una Costa Rica en movimiento, activa físicamente,

saludable y altamente competitiva¨.

Ante la recomendación del Congreso Nacional del Deporte y la Recreación

de 2015, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y el Ministro

del Deporte impulsan la primera Política Nacional del Deporte, la Recreación y

la Actividad Física 2020-2030:

“Escalemos en Equipo”.

Es una política pública con visión de Estado que se crea de forma

articulada y con asistencia técnica de organizaciones públicas, privadas y de

la sociedad civil, todas ellas con interés pleno en la calidad de vida de las

personas. Para su elaboración, se consideró la realidad del país, acuerdos

interinstitucionales y necesidades identificadas en talleres y grupos focales.

La necesidad de crear esta política se evidencia en distintos

indicadores de estudios de la salud y la nutrición, en el nivel nacional e

internacional, como el de la Organización Mundial de la Salud quien informó, en

2018, que Costa Rica ocupaba el sexto lugar en el mundo, en sedentarismo.

La implementación de la política es responsabilidad de las instancias de

coordinación, en las diferentes plataformas que operan en el nivel nacional,

regional, territorial y local, y consta de metas con planes de acción de aquí

al 2030.

Se focaliza en dos líneas estratégicas:

La Recreación y la Actividad Física para una

Costa Rica inclusiva, físicamente activa y saludable.

El Deporte para una Costa Rica inclusiva y

competitiva.

El primer Plan de Acción se extiende hasta el 2022 y contiene 51

acciones y 95 metas, para avanzar en la articulación de actividades afirmativas

que permitan ir institucionalizando, de forma inclusiva y eficiente, esta

política, en todos los niveles de la acción pública, para que, como país, se

pueda maximizar los beneficios del deporte y la actividad física en el

desarrollo integral de la población.

Como Ministra de Educación, me complace presentar este documento

desarrollado con profesionalismo, para mejorar la actividad física y la salud

pública en Costa Rica.

La presente Política Nacional de Deporte, Recreación y Actividad Física,

constituye un aporte muy importante para los procesos de Promoción de la Salud

en el país. Existe amplia evidencia que sustenta el reconocimiento de la actividad

física como factor protector de la salud, que brinda una serie de beneficios

que incluyen la prevención de enfermedades, el aporte al establecimiento de

relaciones de convivencia sanas, la participación, la promoción de la salud

mental, entre otros.

Costa Rica presenta un gran reto en materia de salud pública: la

necesidad de avanzar en el control y prevención de las enfermedades crónicas,

las cuales son la principal causa de muerte y discapacidad en el país. En este

sentido, los altos niveles de sedentarismo y obesidad en todos los grupos

etarios en Costa Rica representan dos de los principales factores de riesgo

para dichas enfermedades.

Lo anterior demanda la necesidad de promover acciones innovadoras que

incidan positivamente en los entornos, condiciones y estilos de vida de la

población, que favorezcan la actividad física a lo largo del curso de vida

respetando la diversidad, promoviendo la igualdad de género y la

interculturalidad, para avanzar hacia la construcción de una cultura de la

salud desde un enfoque de Derechos Humanos.

Por ello, se reconoce desde el Ministerio de Salud, que esta Política

constituye un instrumento para la promoción, apoyo y estímulo por parte del

Estado, de la práctica individual y/o colectiva de la actividad física en todas

sus modalidades, reflejando el compromiso con la salud integral de la

población.

Como ente rector técnico de los instrumentos de intervención pública, el

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) se

complace en haber asesorado al Ministro del Deporte y al Instituto Costarricense del Deporte y la

Recreación (ICODER) para crear esta Política Nacional del Deporte, y la

Recreación y la Actividad Física.

Este esfuerzo ha sido realizado mediante instrumentos que incorporan al

deporte, la recreación y la actividad física (DRAF) a la agenda pública, con

acciones, metas, aspiraciones internacionales, objetivos de impactos medibles y

verificables, tanto en el ámbito nacional, como en el cantonal y en el

territorial.

Nos enorgullece haber dado este acompañamiento al sector de deporte,

recreación y actividad física integrado por tan amplia gama de entidades y

personas, tales como: la Academia, los comités cantonales, entrenadores y

entrenadoras, atletas, docentes de educación física, redes de actividad física,

federaciones y asociaciones deportivas de todo el país. Con esta política, por

primera vez el sector reflexiona de manera conjunta sobre cómo debe ofrecerse

el deporte, la recreación y la actividad física, federaciones y asociaciones

deportivas de todo el país. Con esta política, por primera vez el sector

reflexiona de manera conjunta sobre cómo debe ofrecerse el deporte, la

recreación y la actividad física a toda la población, tomando en cuenta las

dificultades y características actuales y con el fin de garantizar su acceso a

generaciones futuras. En la formulación, se ha tomado en cuanta la diversidad

deportiva y de necesidades, la edad, la condición socioeconómica. Tal como lo

indica el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2020, todos

debemos tener espacios libres, seguro y que permitan una sana convivencia

dentro de nuestras comunidades y hacia esa meta avanzamos mediante diferentes

esfuerzos.

El DRAF encuentra en la política un instrumento para ofrecer desarrollo

de manera equitativa, apoyando a mejorar los indicadores de salud, de seguridad

ciudadana, de residencia comunitaria y para tener entidades deportivas y

recreativas más justas que garanticen paz social de hoy al 2030. La política

además aspira a dar contribuciones internacionales, especialmente a los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Nos honra y nos emociona presentar este documento que ofrecerá tantas

oportunidades a las personas, a las comunidades y al país para cultivar el

bienestar físico, la salud, el desarrollo del deporte , los valores deportivos,

la disciplina y el trabajo en equipo. Cada propuesta, guía y acción que propone

esta política es un aporte para fortalecernos como sociedad, para mantener

saludable y competitivo el tejido humano de nuestro desarrollo social.

Para la administración Alvarado Quesada, la Política Nacional del

Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030 (PONADRAF 2020-2030)

“Escalemos en Equipo” ahora sí es una realidad. Para mi aquello fue como soñar

con lo imposible y construir con lo posible; como cualquier persona en la línea

de salida, anhela llegar a la meta.

Cuando hablamos de escalar pensamos en una pendiente, en una cuesta o en

una montaña. Y por supuesto, necesitamos un desafío para emprender el camino.

Así, la PONADRAF 2020- 2030 se construyó desde un equipo interdisciplinario de

profesionales con la certeza de que a la meta o llegamos en equipo o no llegaba

nadie.

Para la creación de esta política pública, se partió desde una

perspectiva multidimensional, y de un proceso participativo y de diálogo donde

las aspiraciones de todas las partes involucradas en el Deporte, la Recreación

y la Actividad Física fueron centrales para la toma de decisiones.

La PONADRAF 2020-2030, se sostiene en 5 principios rectores: los

Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Gestión para

Resultados en el Desarrollo, la Innovación Social, así como la Ética y Valores.

Asimismo, retoma 5 enfoques fundamentales: el género, la inclusión, lo

intergeneracional, lo intercultural y lo territorial. Lo anterior, se engarza

en dos ejes estratégicos centrales: la Recreación y la Actividad Física para

una Costa Rica inclusiva, físicamente activa y saludable; y el Deporte para una

Costa Rica inclusiva y competitiva.

Toda esta estructura nos permite escalar en equipo. El Deporte, la

Recreación y la Actividad Física (DRAF) permitirán ser un motor del desarrollo

social, pues ello estimula el mejoramiento de las condiciones de vida de las

personas y sus vínculos e interacciones con otras personas, instituciones y

grupos que conforman el tejido social de una nación. El DRAF es, sin duda, un

formador de personas en los hilos más subjetivos de la conformación de sus

identidades, principios y valores; su práctica permite la determinación de

objetivos que conforman procesos y resultados que conllevan la formación de

seres humanos más humanos.

La PONADRAF 2020-2030, pretende cerrar brechas para cambiar realidades

de forma conjunta con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la

sociedad civil y finalmente movernos de forma conjunta e inclusiva como país,

porque definitivamente esta debe ser una contienda en donde todas las personas

resultemos ganadoras.

El cuerpo es el principal vehículo que nos acompaña en la vida. Es lo que

nos permite experimentar la vida, trabajar, abrazar a los seres queridos, o

practicar deportes, recreación y disciplinas.

Si es tan importante el cuerpo, la salud, la recreación, el deporte y la

disciplina en nuestras vidas, ¿Por qué no le damos ese lugar tan grande que

merece?

Esta política integral de deporte, que me comprometí con la ciudadanía a

desarrollar siendo presidente, es lo que presentamos a Costa Rica.

Cada día son más reconocidos los valores del juego y el deporte en una

sociedad. Los más visibles son el mejoramiento físico, el mantenimiento de la

salud y la calidad de vida en cada momento de la existencia humana. También la

mejora en la salud mental.

Hay otros igualmente importantes, como el fortalecimiento de la

identidad cultural de las comunidades, desde el ámbito local hasta el nacional

y el regional y supranacional. Lo demuestra la experiencia en diversos países:

estas actividades actúan como instrumentos invaluables en el combate de la

delincuencia y proporcionan sentido de pertenencia, autoestima y también

disciplina.

Finalmente, el deporte -el juego, como el arte y la literatura- sitúa al

individuo en un doble plano de conducta: sabe que se encuentra en una situación

de competencia ficticia pero se deja afectar positivamente por ella, la vive y

así ejercita el control de sus impulsos. El juego enseña a ser solidario, a

trabajar en equipo, a dar lo mejor de sí, en fomentar la nobleza la humildad y

el respeto al otro, a ser creativo en medio de situaciones fuertemente

reglamentadas, conductas todas estas de gran utilidad en la vida social.

La formulación de esta Política Nacional del Deporte, la Recreación y la

Actividad Física 2020- 2030 (PONADRAF 2020-2030) es el fruto de un trabajo

sistemático y visionario de diversas organizaciones, apoyado en estudios de la

Organización Mundial de la Salud y de otros entes autorizados, bajo el

liderazgo del Ministro del Deporte, Hernán Solano Venegas.

Se basa en los acuerdos más recientes de derechos humanos y desarrollo

sostenible e innovación social. Su norte es forjar valores como “el carácter,

la resiliencia, la humildad, la práctica de la prudencia, la templanza, el

sentido de la solidaridad, la gratitud del esfuerzo, el sentido de lealtad y la

capacidad de adaptación ante lo desconocido, por medio de la práctica

deportiva, de la recreación y la actividad física”.

Es una propuesta integral, que respeta el enfoque de género, la

inclusión, el acercamiento intergeneracional e intercultural. Ofrece una

orientación para la planificación y ejecución de políticas que respeten las

necesidades y características de diferentes espacios rurales y urbanos e

incluye aspectos urbanísticos relacionados con la recreación y el deporte.

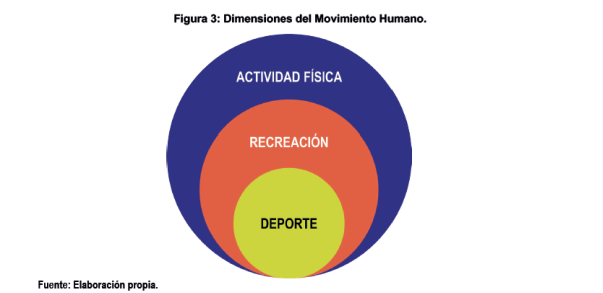

De particular importancia en la concepción de esta política es la noción

de curso de vida en el deporte, la recreación y la actividad física, que

propone la continuidad integral entre todas las etapas de la vida humana.

Todos estos conceptos, articulados y dosificados en PONADRAF 2020-2030,

se sintetizan en el lema que acompaña al documento que se presenta aquí:

“Escalemos en equipo”. Es una frase que apela al esfuerzo y a la superación y,

sobre todo, llama a la unidad, a la colaboración, al espíritu de camaradería y

de respeto que debe guiar el deporte y, prevalecer a la vez, en todos los otros

aspectos de la vida en sociedad.

El cuerpo sano en recreación y deporte, alimenta la mente y el alma.

Esta política es un escalafón más por escalar para llegar a un nivel superior

de desarrollo como país, pero sobre todo a una vida plena, y linda, para las y

los costarricenses. ¡Sigamos escalando juntos!

Carlos Alvarado

Quesada

Capítulo I

Glosario de conceptos

Actividad Física: Se puede realizar actividad física de muchas

maneras diferentes: caminando, montando en bicicleta y practicando deportes y

actividades recreativas activas (como danza, yoga o taichí). También puede

realizarse actividad física en el trabajo y en el hogar. En todas sus formas,

la actividad física proporciona beneficios para la salud si se realiza con

regularidad y con suficiente duración e intensidad.1

1 OPS, Plan de Acción Mundial sobre Actividad

Física 2018-2030: “Más personas activas para un mundo más sano”,2019

Calidad de vida: La calidad de vida se define como la percepción del

individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el

sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas,

normas y preocupaciones. Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud

física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones

sociales, las creencias personales y la relación con las características

sobresalientes del entorno.2

2 OMS, Promoción de la Salud: Glosario, 1998.

Co-crear: Es el trabajo colaborativo desarrollado por diferentes organizaciones y

personas, que a partir de una relación de confianza mutua y apego a objetivos

comunes, permite crear las herramientas necesarias para contribuir a

transformar una determinada realidad; construyendo ambientes de desarrollo sostenible,

bienestar e innovación3.

3 Elaboración del Equipo Redactor de la

PONADRAF 2020-2030.

Cooperación y Alianzas Estratégicas: construcción de alianzas estratégicas y

cooperación como base para la co-creación de toda acción, proyecto, programa o

plan dentro de la Política Pública; generando trabajo colaborativo entre las

diferentes organizaciones presentes en la realidad deportiva, recreativa y de

la actividad física en el país.

Coordinación interinstitucional e intersectorial: permite el logro de

los mejores resultados posibles, con la concertación de los diferentes sectores

e instituciones, uniendo diferentes esfuerzos dispersos alrededor de objetivos

comunes. Esta coordinación genera ventajas y beneficios en la resolución de

problemas, transciende las acciones temporales y busca posicionarse dentro de

lo permanente, y contribuye a racionalizar los recursos y a lograr mayor

cobertura, eficiencia, eficacia, calidad y continuidad de las políticas y sus

programas.

Curso de vida: “El curso de la vida comprende la sucesión de

eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y las

poblaciones, los cuales interactúan para influir en su salud desde la

preconcepción hasta la muerte, o incluso trascender a futuras generaciones. La

perspectiva del curso de la vida sirve como base para predecir escenarios

futuros en la salud.

Las trayectorias, la temporalidad, las transiciones, los períodos

críticos, la interconexión de vidas y los efectos acumulativos conforman la

plataforma conceptual para que, como parte de la evidencia científica

disponible, se contribuya a modelar los escenarios de la salud4.”

4OPS, Construyendo la salud en el curso de

vida, 2017.

Deporte: actividad física lúdica, de carácter competitivo, que puede ser

practicada individual o grupalmente, con fines de esparcimiento o con finalidad

de rendimiento. Sus características están determinadas mediante patrones o

reglas, cuya delimitación y grado de flexibilidad depende de la finalidad con

la que se realice. En el caso del deporte de rendimiento, se cuenta con

reglamentación establecida y controlada por organizaciones nacionales e

internacionales, creadas con tal fin. En

cuanto al deporte practicado por esparcimiento, la delimitación de sus

características es flexible, atendiendo a los intereses de quien lo realiza,

aunque esta práctica puede mantener reglas o patrones propios de un deporte de

rendimiento con el que resulte afín5.

5Elaboración del Equipo Redactor de la PONADRAF

2020-2030 con base en los parámetros internacionales establecidos para definir

el deporte.

Derechos Humanos: Los derechos humanos son derechos inherentes a

todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad,

origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición6.

6 ONU, Derechos Humanos, 2019.

Desarrollo Comunal: Proceso de organización de las comunidades, para

lograr su participación activa y consciente en el desarrollo económico, social,

cultural y ambiental del país7.

7 DINADECO, ¿Qué es y qué hace DINADECO?,

2019.

Desarrollo integral: El desarrollo integral es el nombre general dado a

una serie de políticas que trabajan conjuntamente para fomentar el desarrollo

sostenible en los países en desarrollo y subdesarrollados8.

8 OEA, Definición de desarrollo integral

según OEA, 2019.

Desarrollo Sostenible: La Asamblea General de las Naciones Unidas lo

define como “(…) la satisfacción de «las necesidades de la generación presente

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus

propias necesidades”9. Esta Política Pública enriquece el concepto

anteriormente mencionado a partir de los objetivos y metas contenidos en la

Agenda 2030, más conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la

ONU.

9 ONU, Desarrollo Sostenible, 1987.

Dopaje: Administración o intento de administración durante la competición o

fuera de la competición a un deportista de una sustancia prohibida o método

prohibido, o bien la asistencia, incitación, contribución, instigación,

encubrimiento o cualquier otro tipo de complicidad en relación con una

infracción de las normas antidopaje o cualquier otra tentativa de infracción de

estas10.

10 Agencia Mundial Antidopaje, Código Mundial

Antidopaje, 2015.

Educación Física: Materia básica para lograr el desarrollo de

personas que puedan ejercer su derecho a moverse, tomando consciencia de la

implicaciones, éticas, estéticas y ciudadanas que ello conlleva.11

11 MEP, Programas de Estudio de Educación

Física: Primero y Segundo Ciclos de la Educación General Básica., 2013.

Ejercicio Físico: Subcategoría de actividad física que se planea,

está estructurada, es repetitiva y tiene como objetivo mejorar o mantener uno o

más componentes del estado físico12. El ejercicio físico tiene una clara intencionalidad

y sistematicidad que genera una diversidad de adaptaciones a nivel muscular,

óseo, metabólico, respiratorio y cardiovascular, mejorando de esta manera el

estado de salud de las personas. 13

12 OMS ,. Actividad Física., 2018.

13 Montero, Rodríguez., Paradoja "activo

físicamente pero sedentario, sedentario pero activo físicamente", 2014.

Enfermedades cardiovasculares (ECV): Las enfermedades cardiovasculares son un

conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Se clasifican en:

hipertensión arterial (presión alta), cardiopatía coronaria (infarto de

miocardio), enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardiaca, cardiopatía

reumática, cardiopatía congénita y miocardiopatías14.

14 OMS, Definición de las enfermedades

cardiovasculares (ECV), 2019.

Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT): Las enfermedades

no transmisibles (ENT) o crónicas son afecciones de larga duración con una

progresión generalmente lenta. Entre ellas destacan: las enfermedades

cardiovasculares (por ejemplo, los infartos de miocardio o accidentes

cerebrovasculares); el cáncer; las enfermedades respiratorias crónicas (por

ejemplo, la neuropatía obstructiva crónica o el asma); y la diabetes15.

15 OMS, Enfermedades no transmisibles, 2019.

Entidades Deportivas y Recreativas: Son entidades con personalidad jurídica y

sin ánimo de lucro, constituidas por federaciones y asociaciones deportivas o

entidades inscritas, teniendo como finalidad exclusiva la promoción y

organización de actividades deportivas, con finalidades lúdicas, formativas o

sociales16.

16ICODER, op. cit., 2017.

Espacios Públicos: Área o lugar abierto y accesible para todas las

personas, independientemente de su sexo, raza, etnia, edad o nivel

socioeconómico. Se trata de espacios públicos de reunión, tales como parques,

plazas y playas. Los espacios de conexión, como las aceras y las calles,

también son espacios públicos. 17

17 OPS, op. cit., 2019

Estilos de vida saludables (Estilos de vida que conducen a la salud): Forma de vida que se

basa en patrones de comportamiento identificables, determinados por la

interacción entre las características personales individuales, las

interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y

ambientales.18

18OMS, op. cit., 1998.

Estrategia: Constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas

en la política nacional, para alcanzar los objetivos y metas planteados en el

corto, mediano y largo plazo. Es cómo se van a operacionalizar los lineamientos

de la política. 19

19Ministerio de Salud de Costa Rica, Política

Nacional de Salud: “Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier”, 2015.

Gobernanza: Es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de

un desarrollo económico, social e institucional duradero promoviendo un sano

equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Este

concepto toma en cuenta el funcionamiento del Estado, su interacción y relación

con otros actores públicos y privados: la sociedad civil y las empresas. Es una

nueva manera de gestionar las políticas públicas, distinto del modelo de

control jerárquico y de mercado, caracterizado por un mayor grado de

cooperación entre los gobiernos y administraciones públicas y actores no

gubernamentales y con ello se garantiza la gobernabilidad del sistema político.

Este término se traduce, indistintamente, como buena gobernabilidad y buen

gobierno. La gobernanza permite combatir las inequidades, las conductas

antidemocráticas y a menudo como base del poder alternativo, en la perspectiva

de una amplia reconstrucción democrática del Estado, es una forma de cambio en

las relaciones de poder20. La Gobernanza, desde la visión de la gestión de la

PONADRAF 2020-2030, plantea para su implementación, tres herramientas de

acompañamiento: cooperación y alianzas estratégicas, coordinación

interinstitucional e intersectorial, y transparencia y rendición de cuentas.

20 Zurbriggen, Gobernanza: Una Mirada desde

América Latina, 2011.

Igualdad de género: Significa igualdad de derechos, responsabilidades

y oportunidades para mujeres y hombres. La igualdad de género es un principio

relativo a los derechos humanos, un prerrequisito para un desarrollo sostenible

centrado en las personas y un objetivo en sí misma21.

21UNESCO, Guía para la Igualdad de Género en

las Políticas y Prácticas de Formación Docente, 2017.

Impacto: Las consecuencias positivas y negativas a largo plazo para los grupos

de población identificables producidas por una intervención o proyecto de

desarrollo, directa o indirectamente, con intención o sin ella; los cuales

pueden ser económicos, culturales, institucionales, ambientales, técnicos o de

otros tipos22.

22 MIDEPLAN, op. cit., 2014.

Innovación Social: es el conjunto de planes , políticas, acuerdos,

mecanismos sociales, formas de organización de la sociedad civil, que crea

nuevos y exitosos servicios y procesos destinados a la solución de problemas

sociales específicos, en la organización política y social, en la justicia, la

salud, el trabajo, la participación ciudadana, el acceso a servicios públicos,

la educación, el acceso a la cultura, al descanso, a la recreación y a un medio

ambiente sano, en los ámbitos locales, regionales, nacionales o globales23. Es

un proceso de construcción de redes de conocimiento, aprendizaje, empoderamiento

y acción colectiva en donde la interacción de personas comienza a construir

vínculos para responder a las situaciones que tensionan y generan entropía en

el sistema24.

23Hernández, Tirado, Ariza, El concepto de

innovación social: ámbitos, definiciones y alcances teóricos, 2016.

24 Rodríguez, Alvarado, Claves de innovación

en América Latina y el Caribe, 2008.

Obesidad y sobrepeso: La obesidad y el sobrepeso se definen como una

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la

salud. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para numerosas

enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades

cardiovasculares y el cáncer25.

25 OMS, Obesidad y sobrepeso, 2018.

Parte involucrada: individuo u organización activamente involucrado en

el proyecto o cuyos intereses pueden ser positiva o negativamente afectados

como resultado de la ejecución de un proyecto o su finalización completa26.

26 MIDEPLAN, Glosario de términos de planificación, presupuesto y evaluación,

2014. El equipo de proyecto aclara que el término original al cual se hace

referencia es “parte involucrada”, lo

anterior debido a que se considera que

“actor” no responde a la perspectiva de género de esta Política Pública. Sin

embargo, por cuestiones legales e institucionales, el proceso debe respetar la

terminología definida por MIDEPLAN. Se hace

un llamado desde este proceso a construir terminología desde una perspectiva

inclusiva.

Persona con Discapacidad: Discapacidad es un término general que abarca

las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la

participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o

función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son

problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la

discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las

características del organismo humano y las características de la sociedad en la

que vive27.

27 Egea., Sarabia., Clasificaciones de la OMS

sobre discapacidad, 2001.

Planificación territorial: Es una herramienta dirigida a la ordenación del

territorio sobre la base de un análisis técnico, un consenso ciudadano y un

compromiso político, cuyo objetivo es organizar la ocupación racional del

suelo, respetando y garantizando un desarrollo sostenible28.

28 MIDEPLAN, op. cit., 2014.

Política Pública: Es un proceso integrador de decisiones, acciones,

inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la

participación eventual de los particulares, encaminado a solucionar o prevenir

una situación definida como problemática. La Política Pública hace parte de un

ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o

mantener29.

29 MIDEPLAN, op. cit., 2014.

Recreación: Se entiende el “conjunto de actividades agradables en las cuales se

participa durante el tiempo libre y que fomentan el uso positivo de éste para

promover el desarrollo integral de las personas. Este desarrollo integral se

alcanza por medio de experiencias significativas de educación no formal, el

disfrute de o el gozo por lo que se hace, la selección de actividades que

agradan y la participación voluntaria en lo que se desea realizar30”.

30 Grace., Recreación, 2017.

Salud: La salud es un

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la

ausencia de afecciones o enfermedades31.

31 OMS, Definición de la salud, 2019.

Sedentarismo: El sedentarismo es la actitud del sujeto que lleva una vida

sedentaria. En la actualidad, el término está asociado al sedentarismo físico

(la falta de actividad física)32.

32 Pérez., Gardey., Definición de

Sedentarismo, 2010.

Sostenibilidad: Permite garantizar que los objetivos de la PONADRAF

2020-2030 perduren en el tiempo. La sostenibilidad de una política constituye

un criterio esencial para evaluar su calidad.

Sólo aquello que introduzca cambios equitativos y aborden de forma

duradera las causas de la vulnerabilidad estructural contribuirán a generar

sistemas de sustento sostenibles y un desarrollo humano también sostenible.

Para garantizar la sostenibilidad de los proyectos hay que asegurarse de que

sus encargados dispongan de la capacidad técnica y de gestión necesaria, los

recursos suficientes y las herramientas para darle seguimiento y evaluación.

Transparencia y rendición de cuentas: Son elementos que contribuyen a generar

legitimidad y confianza hacia el trabajo que realizan las organizaciones

gubernamentales, parte consustancial, pues significa mostrar abiertamente lo

que se ha realizado para alcanzar objetivos, hacer pública la información sobre

funcionamientos, procedimientos internos, administración de recursos humanos,

materiales y financieros, sobre toma de decisiones de sus personas

funcionarias, es el deber de informar, justificar, responsabilizarse pública y

periódicamente por las actuaciones y los resultados obtenidos en procura de la

satisfacción de las necesidades de la colectividad con apego a la eficiencia,

eficacia y legalidad.

Glosario de siglas

• AMA: Agencia Mundial Antidopaje.

• ANAI: Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias.

• BCCR: Banco Central de Costa Rica.

• CCDR: Comités Cantonales de Deporte y Recreación.

• CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social.

• CEDAW: Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer.

• CEN CINAI: Centro de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención

Integral.

• CENEF: Centro Nacional de Educación Física

• CEPAL: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe.

• CIEM: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.

• CIEMHCAVI: Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la

Universidad Nacional de Costa Rica.

• CODICADER: Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación.

• CON: Comité Olímpico Nacional.

• CONAES: Comisión Nacional de Envejecimiento Saludable.

• CONAPAM: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

• CONAPDIS: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.

• COSEVI: Consejo de Seguridad Vial.

• CPJ: Consejo de la Persona Joven.

• DEFYD: Dirección General de Educación Física y Deportes

• DGME: Dirección General de Migración y Extranjería.

• DINADECO: Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad.

• DRAF: El Deporte, la Recreación y la Actividad Física.

• ECNT: Enfermedades crónicas no transmisibles.

• ECV: Enfermedades cardiovasculares.

• EDUFI: Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica.

• ELANS: Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud.

• FISU: Federación Internacional de Deportes Universitarios.

• FODESAF: Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

• GAM: Gran Área Metropolitana.

• GpRD: Gestión para Resultados en el Desarrollo.

• IAFA: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

• ICD: Instituto Costarricense sobre Drogas.

• ICODER: Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.

• ICT: Instituto Costarricense de Turismo.

• IFAM: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.

• INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres.

• INDER: Instituto de Desarrollo Rural.

• INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

• INNOVAAP: Laboratorio Colaborativo de Innovación en la Administración Pública.

• JDN: Juegos Deportivos Nacionales.

• JPS: Junta de Protección Social.

• LGBTIQ: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queer.

• MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

• MEP: Ministerio de Educación Pública.

18 RESUMEN

EJECUTIVO - PONADRAF 2020-2030

• MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

• MIDEPOR: Ministro del Deporte.

• MINSA: Ministerio de Salud Pública.

• MJP: Ministerio de Justicia y Paz.

• MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

• MSP: Ministerio de Seguridad Pública.

• MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

• ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• OEA: Organización de los Estados Americanos.

• OMS: Organización Mundial de la Salud.

• ONU: Organización de las Naciones Unidas.

• OPS: Organización Panamericana de la Salud.

• PANI: Patronato Nacional de la Infancia.

• PIEG: Política Nacional de Igualdad, Equidad y Género.

• PLANOVI: Plan Nacional para la no Violencia contra la Mujer.

• PNUD: Programa de las Naciones Unidas.

• PONADRAF 2020-2030: Política Nacional Deporte, Recreación y Actividad

Física.

• RECAFIS: Red Costarricense de Actividad Física y Salud.

• SEN: Sistema Estadístico Nacional.

• SICA: Sistema de Integración Centroamericana.

• UCR: Universidad de Costa Rica.

• UNA: Universidad Nacional de Costa Rica.

• UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura.

• UNGL: Unión Nacional de Gobiernos Locales.

• UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

• UPI: Unidad de Planificación Institucional

Introducción

La Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

2020-2030 (PONADRAF 2020-2030) “Escalemos en Equipo” es la realización de un

proyecto país fundamental para el desarrollo, la salud y el bienestar social; dirigido

principalmente por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación

(ICODER) y el Ministro del Deporte (MIDEPOR), en atención a lo recomendado en

el VIII Congreso Nacional del Deporte y la Recreación del año 2015 de formular

una política pública de Estado, orientada hacia todas las personas y al

mejoramiento de su calidad de vida.

Las aspiraciones del ICODER y el MIDEPOR alrededor de la PONADRAF

2020-2030, giran en torno a dotar al país de un instrumento de planificación

nacional, que permita cerrar las brechas de coordinación y articulación

existentes entre las diferentes organizaciones públicas, privadas y de la

sociedad civil organizada vinculadas al Deporte, la Recreación y la Actividad

Física (DRAF); y de esta forma ampliar el acceso del conjunto de la población a

los beneficios de la práctica del DRAF y el posicionamiento de estas áreas del

desarrollo como una herramienta que contribuye al desarrollo nacional.

El proceso participativo y de diálogo social llevado a cabo para la

construcción de la PONADRAF 2020-2030, implicó no solamente trazar la realidad

del país en esta materia, unificando una serie de estadísticas, datos y

bibliografía que enmarcó un estado de la situación del DRAF, sino también un

importante número de reuniones de trabajo, negociaciones y acuerdos

interinstitucionales, que tomaron como principal referencia las necesidades

identificadas en los Talleres y Grupos Focales de Innovación Social. Lo

anterior realizado a partir de una red de trabajo colaborativo entre los diferentes

enlaces de las entidades públicas y privadas que, de manera articulada,

acogieron al llamado de acompañar y asistir técnicamente durante todo el

proceso.

La PONADRAF 2020-2030 tiene una estructura temática que incluye siete

capítulos. El primer capítulo corresponde al glosario de los conceptos clave y

las siglas utilizadas en el documento; y a esta breve introducción. El segundo

capítulo brinda la justificación de la Política Pública: los antecedentes del

proceso, el marco normativo y los compromisos nacionales e internacionales.

En el tercer capítulo se presenta el diagnóstico y la delimitación de la

problemática por atender.

En el cuarto, se describe el proceso de elaboración de la PONADRAF 2020-2030

y su Plan de Acción 2020-2022, se definen los principios rectores y los

enfoques, el marco conceptual y filosófico, así como los ejes, los objetivos y

las metas de la PONADRAF 2020-2030. En el quinto, se establece el modelo de

gestión. El capítulo seis corresponde al modelo de seguimiento y evaluación del

cumplimiento de los resultados esperados. Y finalmente el capítulo séptimo,

constituye el Plan de Acción 2020-2022.

Este Plan de Acción 2020-2022 contiene 51 acciones y 95 metas, y es un

primer paso para seguir avanzando en la articulación de voluntades y acciones

afirmativas de alcance nacional, regional, territorial y local, a efecto de una

institucionalidad más inclusiva y eficiente en todos los niveles de la acción

pública, de cara a la Costa Rica del Bicentenario.

Capítulo II.

Justificación

El ser humano es un ser en movimiento. Las capacidades humanas para

moverse han sido fundamentales para su desarrollo evolutivo33, y son esenciales

para el mantenimiento de su salud y calidad de vida34. Por tanto, la actividad

física humana es un fenómeno fundamental que debe ser priorizado por las

políticas de los Estados, en aras de promover desarrollo humano sostenible.

33 Schulkin, Evolutionary

Basis of Human Running and Its Impact on Neural Function, 2016.

34 Warburton., Bredin.,

Health benefits of physical activity: a systematic review of current systematic

reviews, 2017.

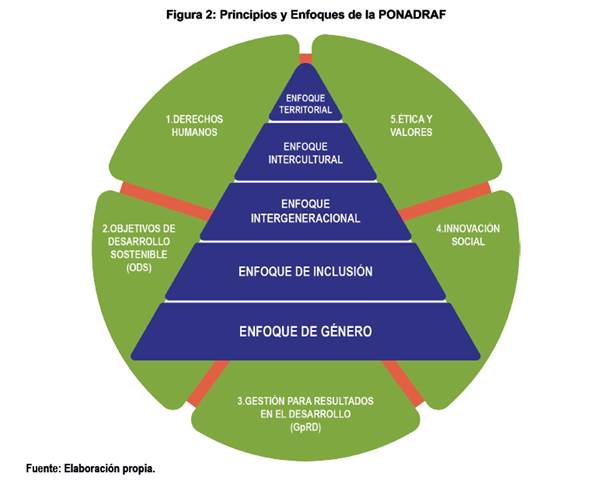

Las diversas manifestaciones del movimiento humano se pueden delimitar

en el concepto de actividad física, que es el más empleado en la literatura

especializada. Y las diversas formas de actividad física se pueden resumir en

categorías como: la actividad física realizada para trasladarse de un lugar a

otro, las actividades domésticas, la actividad física realizada en las tareas

laborales, la actividad realizada para aprovechar el tiempo libre (como forma

de recreación física), la actividad física sistematizada y planificada para

mejorar la condición física (el ejercicio físico), y las actividades deportivas

(que podrían practicarse también como forma de recreación, o como actividad con

fines de rendimiento).

La actividad física en general, y en particular el deporte y la

recreación, son elementos resultantes de la interacción social, cultural,

política y económica de una sociedad; lejos de ser elementos aislados, los tres

se encuentran en estrecha vinculación con otros componentes de desarrollo,

tales como el área de la salud, el desarrollo urbano y comunitario, el

crecimiento económico y diversos fenómenos sociales, como la disminución de la

criminalidad, la violencia social y la inclusión de diversas poblaciones en

condiciones de vulnerabilidad35.

35 García., Plan de Gestión para la Creación

de la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

2019-2030, 2017.

Internacionalmente el DRAF se ha constituido como una política de Estado

por parte de diversos países. Un ejemplo claro de esto lo son Canadá, Chile,

Nueva Zelanda o Colombia, naciones que han visto en estos elementos una

herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones, así

como una contribución en otras áreas del desarrollo. Desde el 2012 Canadá lanzó

la Canadian Sport Policy cuyo principal objetivo es impulsar “una cultura

dinámica e innovadora que promueve y celebra la participación y la excelencia

en el deporte36”; en el caso latinoamericano, Chile promovió en 2016, la

Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016- 2025, la cual fijó dentro

de sus principales metas: “promover el desarrollo integral, individual y

comunitario de la población, a través de la práctica sistemática de la

actividad física y el deporte, en sus diversas manifestaciones, durante todo el

curso de vida, desde un enfoque de derecho que resguarde la igualdad de género,

la interculturalidad, la intergeneracionalidad y la inclusión social en su

sentido más amplio37.

36 Federal, Provincial and

Territorial Ministers, Canadian Sport Policy 2012-2022, 2012.

37Ministerio del Deporte de Chile, Política

Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025, 2016.

En el caso concreto de Costa Rica, el país cuenta con un sistema

intersectorial y jurídico a nivel de deporte, recreación y actividad física que

se ha enriquecido con el paso de los años. A inicios del siglo XX, se

comenzaron a desarrollar las primeras iniciativas en el marco de la recreación

y la actividad física de la sociedad costarricense, pasando por la promulgación

de la primera Ley que reguló la clase de educación física en las escuelas y

colegios del país en la década de los años cuarenta, así como el impulso que se

le brindó al DRAF en los años noventa, en donde la inversión pública en este sector alcanzó un

punto máximo con la creación del ICODER en 1998, mediante la promulgación de la

Ley 7800.

A pesar de los esfuerzos anteriormente descritos, el DRAF no ha contado

con un proceso formal de formulación de una Política Pública que le permita

articular los esfuerzos de las diferentes organizaciones vinculadas; esto

impide que como país se puedan maximizar los beneficios del DRAF en el

desarrollo integral de la población. Esto se evidencia en distintos

indicadores. Al respecto, desde fines del siglo XX y a inicios del XXI, la

sociedad costarricense ha experimentado un proceso de deterioro de su calidad

de vida; por ejemplo, según el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud

(ELANS) para 2018 Costa Rica se ubicó en el segundo lugar de obesidad a nivel

regional38; este dato fue reafirmado mediante el Censo de Peso y Talla del

Ministerio de Educación Pública y el

Ministerio de Salud, el cual indicó que un 33,8% y un 37,9% de la población

estudiantil de 8 a 12 años de escuelas públicas y privadas, respectivamente,

tenían algún grado de obesidad39. El hábito regular de actividad física, y en

especial la práctica de ejercicio físico, ha evidenciado científicamente ser un

factor esencial para controlar el peso corporal40, para prevenir así diversas

enfermedades crónicas asociadas con el sobrepeso y la obesidad41, así como para

complementar su tratamiento.

38 International Life Science Institute,

Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud, 2018.

39 Ministerio de Salud y Ministerio de

Educación Pública de Costa Rica, Censo Escolar Peso-Talla (1er Censo Escolar),

2016.

40 Wiklund, The role of

physical activity and exercise in obesity and weight management: Time for

critical appraisal, 2016.

41 Church, Exercise in

Obesity, Metabolic Syndrome, and Diabetes, 2011.

Asociado con los problemas de sobrepeso y obesidad en el país, se ha

demostrado la prevalencia de bajos niveles de actividad física en la población

nacional. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud indicó en 2018 que

el país ocupó el sexto lugar a nivel mundial en sedentarismo42.

42 Rodríguez., OMS: Costa Rica es el sexto

país más sedentario del mundo, 2018.

Otras problemáticas que se han incrementado de forma paralela a los

aumentos en sobrepesoobesidad y sedentarismo de la población, es la violencia

social. En un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) se indicó que en 2017 el 75% de las personas asesinadas en el país a

causa del narcotráfico eran consideradas jóvenes43. Si bien la evidencia de que

la práctica de deporte u otras actividades físicas en tiempo libre, o como

actividad extracurricular, pueda prevenir las conductas delictivas, no es

robusta e incluso es contradictoria debido a múltiples factores que

intervienen44, varios estudios indican que estas actividades pueden favorecer

la autoestima y otras variables importantes para la salud mental45, por lo que

al combinarse con otras acciones sociales, pueden ayudar como recurso

preventivo y terapéutico para esas conductas.

43 Arguedas., 75% de personas asesinadas por

narco son jóvenes, 2017.

44 Spruit., Van Vugt., Van

der Put., Van der Stouwe, Stams., Sports Participation and Juvenile

Delinquency: A Meta-Analytic Review, 2016.

45 Oberle., Ji., Guhn.,

Schonert., Reichl., Gadermann., Benefits of Extracurricular Participation in

Early Adolescence: Associations with Peer Belonging and Mental Health, 2019.

Además, la promoción de actividades deportivas y de recreación física,

que incluyen ejercicio físico u otras modalidades de actividad física, han

mostrado beneficiar el desarrollo socioeconómico46 de las comunidades, lo cual

permite crear oportunidades para que la población tenga mayor salud

física-mental, y pueda desarrollarse integralmente y de manera sostenible.

46 Cadilhac., Cumming.,

Sheppard., Pearce., Carter., Magnus., economic benefits of reducing physical

inactivity: an Australian example, 2011.

Por tanto, se pone en evidencia la necesidad de fortalecer a nivel del Estado,

las diferentes estrategias intersectoriales que pueden contribuir a revertir

estos flagelos.

Partiendo de esta premisa, el Instituto Costarricense del Deporte y la

Recreación (ICODER) y el Ministro del Deporte47 han desarrollado la primera

Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030.

Esta Política Pública busca transformar la situación país mediante propuestas

innovadoras que garanticen el ordenamiento de cómo funciona el trabajo entre

las organizaciones vinculadas directa o indirectamente en el desarrollo del

DRAF, la ampliación del acceso del conjunto de la población a los beneficios

del DRAF y el posicionamiento del DRAF como una herramienta que contribuye al

desarrollo nacional.

47 Presidencia de la República de Costa Rica,

Alcance Nº 94: Acuerdo N º 07-P, 2018.

Partiendo de una visión integral, la PONADRAF 2020-2030 propone una hoja

de ruta para implementar la debida planificación y coordinación de las acciones

hasta ahora aisladas; que propondrá los destinos del sector para la próxima

década, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las

personas que habitan la República en el marco de la Costa Rica del

Bicentenario48.

48 García., op. cit., 2017.

Marco normativo

alrededor de la PONADRAF 2020-2030

Marco normativo y

compromisos internacionales

Costa Rica ha formado parte de una serie de compromisos y marcos

regulatorios a nivel internacional que impactan de manera directa en el

desarrollo de las políticas públicas nacionales.

Desde áreas específicas como en materia de deporte, recreación o

actividad física, hasta elementos que trastocan de manera transversal cualquier

acción gubernamental como la normativa y los compromisos en materia de Derechos

Humanos; dichos instrumentos cumplen un rol no solamente para encauzar al país

en las corrientes internacionales, sino que para garantizar el cierre de

brechas a nivel de las diferentes poblaciones y el mejoramiento de los procesos

públicos para impulsar el desarrollo social, económico, político, cultural y

ambiental de los países. A continuación, se realizará una presentación de los

diferentes instrumentos internacionales que han sido tomados en cuenta dentro

del proceso de formulación de la PONADRAF 2020-2030.

1. Declaración Universal de Derechos Humanos: se ha convertido en

un instrumento de vital importancia para el aseguramiento y protección de la

dignidad, libertad y acceso a derechos por parte de las personas, de manera

inalienable y en condiciones de igualdad.

Los alcances de esta Declaración en el ámbito social, económico,

político, cultural y ambiental, entre otros, debe constituir una guía para la

construcción de los pilares de cualquier Política Pública que aspire a

contribuir con el desarrollo integral de la población de un determinado país.

Para la PONADRAF 2020-2030 tiene particular relevancia los artículos 22,

24 y 25; los cuales hacen referencia al derecho de acceso que tienen las

personas a una serie de garantías sociales, económicas y culturales, así como

al disfrute del tiempo libre y al acceso a la salud y el bienestar que

garanticen el desarrollo integral de las personas49.

49 ONU, La Declaración Universal de Derechos

Humanos, 1948.

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): en setiembre del

2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 y los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual está constituida por 17 objetivos y

169 metas que buscan constituir una guía para el desarrollo a nivel

internacional. Lo anterior mediante una estrategia de intervención basada en los

tres elementos fundamentales del Desarrollo Sostenible: económica, social y

ambiental.

Si bien es de interés directo de esta Política Pública el cumplimiento

de todas las metas propuestas dentro del Objetivo 3 ‘’Salud y Bienestar’’, lo

cierto es que en el caso de la PONADRAF 2020-2030 se parte del principio de

indivisibilidad de la Agenda, incluyendo casi la totalidad de los objetivos en

los diferentes componentes de la Política Pública50.

50 MIDEPLAN, 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible, 2019.

3. Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: 38 países miembros y

asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de

las Naciones Unidas aprobaron en el año 2013 este instrumento, cuyo principal

objetivo es garantizar la integración plena de la población y su dinámica en el

desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos51. Lo

anterior mediante la generación de políticas públicas cuyas acciones contengan

como principios, la igualdad y un enfoque de Derechos Humanos.

51 CEPAL, Consenso de Montevideo sobre

Población y Desarrollo, 2013.

4. Instrumentos internacionales en materia de Deporte, Recreación y

Actividad Física: son varios los instrumentos que a nivel internacional Costa Rica ha

suscrito directa o indirectamente relacionados con el tema del DRAF; a pesar de

esto son de particular interés para esta Política Pública los siguientes: a.

Carta Internacional revisada de la Educación Física, la Actividad Física y el

Deporte de la UNESCO, la cual introduce nuevos principios universales, tales

como la igualdad de género, la no-discriminación y la inclusión social por

medio del movimiento humano.

Este texto también subraya los beneficios de la actividad física para la

durabilidad del deporte, la inclusión de las personas con discapacidad, así

como la protección de la niñez52; b. La Carta Olímpica, la cual recoge los

principios fundamentales y orientadores del movimiento olímpico a nivel

internacional, así como dotar de la reglamentación para su acción y funcionamiento

y para el desarrollo de los Juegos Olímpicos53; c. los Estatutos del Consejo

del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación (CODICADER), del Sistema de

la Integración Centroamericana (SICA), se constituye en la principal plataforma

de coordinación y articulación regional en la materia; dentro de sus

principales objetivos está ‘’promover la utilización del deporte como derecho

humano, instrumento de política social y medio para contribuir a la integración

de los países miembros’’54; d. Plan de acción mundial sobre actividad física

2018-2022 de la Organización Panamericana de la Salud, el cual establece cuatro

objetivos estratégicos alcanzables a través de veinte medidas normativas que

son universalmente aplicables a todos los países, reconociendo que cada país se

encuentra en un punto de partida diferente en sus iniciativas para reducir los

niveles de inactividad física y hábitos sedentarios.55

52 UNESCO, Carta Internacional ‘revisada’ de

la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. Ciencias Sociales y

Humanas, 2017.

53 Comité Olímpico Internacional, Carta

Olímpica, 2004.

54 SICA. Consejo del Istmo Centroamericano de

Deporte y Recreación, 2018.

55 OPS, op. cit., 2019

Marco normativo y compromisos nacionales

En materia de la legislación y demás normativa el país cuenta con un

vasto cuerpo legal que sustenta no solo el accionar de las diferentes

organizaciones vinculadas al área de desarrollo, sino que también al derecho

que tiene la población a acceder de manera integral a la práctica de las diferentes

manifestaciones del movimiento humano. Para esta Política Pública es necesario

establecer los principales elementos que se constituyen en el sustento para

garantizar un accionar adecuado de este instrumento de planificación nacional.

A continuación, se presentan los instrumentos de mayor relevancia:

1. Constitucionalidad y bienestar: el garantizar el bienestar integral de la

población en Costa Rica es un elemento que se encuentra plasmado en el artículo

50 de la Constitución Política, en el cual se lee lo siguiente:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país,

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la

riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan

ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado

garantizará, defenderá y preservará ese derecho”.56

56 Asamblea Nacional Constituyente de Costa

Rica. Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949.

Este artículo cobra relevancia para la PONADRAF 2020-2030 a partir de

una visión amplia de lo que se entiende como bienestar, relacionando esta

palabra con el compromiso que tiene el Estado de garantizar una serie de

derechos dentro de los que se encuentran espacios públicos sostenibles para el

disfrute del tiempo libre, la posibilidad de tener una vida saludable

mediante el acceso a la práctica de la