Nº 42878-MP-MDHIS

EL PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA,

LA MINISTRA DE LA

PRESIDENCIA Y

EL MINISTRO DE

DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL

En uso de

las facultades y atribuciones que les confieren los artículos 140, inciso 3),

8), 18), 20) y 146 de la Constitución Política y los artículos 25, 27 inciso

1), 28 inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública Nº

6227 del 02 de mayo de 1978; y el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo,

Decreto Ejecutivo Nº 41187-lvfP-MIDEPLAN del 20 de junio de 2018,

CONSIDERANDO:

l. Que la

Constitución Política en sus artículos 50 y 51 establece el deber del Estado de

procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, y de garantizar la

protección especial a las familias, las personas adultas mayores y las personas

con discapacidad.

II. Que el

Estado costarricense ha suscrito una serie de compromisos y marcos regulatorios

de carácter internacional, regional y nacional que impactan de manera directa

en el desarrollo de las políticas públicas nacionales, en áreas específicas

como envejecimiento y discapacidad, que transversalizan tanto la acción

gubernamental, como la normativa y los compromisos en materia de Derechos

Humanos.

III. Que la

Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5 señala que toda

persona tiene derecho a la integridad física, psíquica y moral, y en su

artículo 7 establece que toda persona tiene derecho a la libertad y la

seguridad personal.

IV. Que la

Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las

Personas Mayores, ratificada mediante la Ley 9394 del 8 de setiembre de 2016,

en su artículo 7 reconoce el derecho a la autonomía de las personas mayores

para tornar decisiones, la definición de su plan de vida, a desarrollar una

vida independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de

condiciones. Además, señala en su artículo 12 que las personas mayores tienen

derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción

de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y

nutricional, agua, vestuario y vivienda; que permita que la persona mayor pueda

decidir a permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía.

Asimismo, este instrumento indica que el Estado debe establecer un marco

regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de larga duración,

que permita evaluar y supervisar la situación de la persona adulta mayor.

V. Que la

Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

ratificada mediante Ley Nº 8661 del 19 de agosto de 2008, delinea los derechos

que se comprometen a proteger los Estados para garantizar el goce pleno y la

igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, con el fin de

promover el respeto de su dignidad inherente. En su artículo 19, inciso b)

indica que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma

independiente y a ser incluidos en la comunidad, y para esto los Estados tienen

que asegurar que las personas cuenten con acceso a una variedad de servicios de

asistencia domiciliaria, residencial y otros de la comunidad incluida la

asistencia personal.

VI. Que la

Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las personas con discapacidad, Nº

9379 del 18 de agosto de 2016, tiene como objetivo promover y asegurar a las

personas con discapacidad, el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones del

derecho a la autonomía personal. Este instrumento define el derecho a la

autonomía personal como el derecho de todas las personas con discapacidad a

construir su propio proyecto de vida, de manera independiente, controlando,

afrontando, tomando y ejecutando sus propias decisiones en los ámbitos público

y privado.

VII. Que la

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de

discriminación contra las personas con discapacidad, aprobada mediante Ley Nº

7948 del 22 de diciembre de 1999, dispone en su artículo tercero que los

Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas, laborales, sociales,

educativas o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la

discriminación de las personas con discapacidad, y en su artículo 3 detalla que

estas medidas incluyen el suministro de servicios globales para asegurar un

nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con

discapacidad.

VIII. Que

en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, el Estado

costarricense asumió el compromiso de establecer políticas públicas tendientes

a garantizar la calidad de vida, el desarrollo de las potencialidades y los

cuidados de larga duración para personas en situación de dependencia, así como

políticas para cerrar las brechas de género, y superar los obstáculos que

actualmente impiden el desarrollo integral de las mujeres, entre los que se

encuentran la desigualdad

socioeconómica y la

persistencia de la pobreza, la división sexual del trabajo, la desproporciona!

organización del trabajo de los cuidados y los patrones culturales patriarcales.

IX. Que la

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDA W) establece la necesidad de impulsar medidas en el plano

económico, social, político y cultural para asegurar el pleno desarrollo de las

mujeres y el goce de libertades y derechos en igualdad de condiciones con los

hombres.

X. Que la

Declaración y Plataforma de Acción Beijing fijó la agenda mundial de igualdad

de género, renovando y ratificando en 2015 el compromiso de los Estados en

combatir las limitaciones y obstáculos que enfrentan las mujeres para alcanzar

una participación plena en la sociedad y en igualdad de condiciones respecto a

los hombres.

XI. Que el

Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado

"Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores

y trabajadoras con responsabilidades familiares", ratificado por Costa

Rica en el año 2019, y entrado en vigor el 11 de julio de 2020, establece una

serie de obligaciones para los Estados con el fin de brindar oportunidades para

las personas trabajadoras con responsabilidades familiares.

XII. Que el

Decreto Ejecutivo Nº 36607-JvIP del 13 de mayo de 2011 declara de interés

público la conformación y desarrollo de la red de atención progresiva para el

cuido integral de las personas adultas mayores en Costa Rica, con el objetivo

de garantizar el cuido adecuado de las personas adultas mayores.

XIII. Que

el Decreto Ejecutivo Nº 41115 MP-MCM del 06 de marzo de 2018, que oficializa la

Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030

(PIEG 2018-2030), contiene como objetivo de su Eje 2 "promover la

corresponsabilidad

social de los cuidados de personas en situación de dependencia y del trabajo

doméstico no remunerado, que posibilite oportunidades y el ejercicio efectivo

de los derechos humanos de las mujeres".

XIV. Que

mediante la Ley que Crea Sistema Nacional de Información y Registro Único de

Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), Nº 9137 del 30 de abril de 2013, se crea

una base de datos de cobertura nacional con la información de todas las

personas que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos,

por encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad.

XV. Que los

!2onsejos Regionales de Desarrollo (COREDES) son instancias de promoción del

desarrollo regional económico, social y ambiental, garantizando la

sostenibilidad y el uso racional de los recursos, incorporando la participación

activa y efectiva de la población en la identificación y solución de sus

problemas.

XVI. Que

las circunstancias actuales, caracterizadas por un elevado ritmo de

envejecimiento demográfico, obligan a un nuevo pacto intergeneracional y apelan

al compromiso del Estado Costarricense en tomar decisiones que pongan en el

centro a las personas y su dignidad frente a las adversidades.

XVII. Que

en virtud de lo anterior, se considera oportuno oficializar y declarar de

interés público la "Política Nacional de Cuidados 2021-2031 hacia la

implementación progresiva de un Sistema de apoyo a los cuidados y atención a la

dependencia (PNC 2021-2031) y su Plan de Acción 2021-2023", que tiene por

objetivo ordenar el curso de la acción del Estado costarricense y sus

prioridades, para atender mediante un sistema nacional de cuidados, todos

aquellos requerimientos que tengan las personas dependientes, sus familias y

sus comunidades.

XVIII. Que

el presente decreto no establece ni modifica trámites, requisitos o

procedimientos que el ciudadano deba cumplir, de conformidad con lo que

establece -el artículo 12 del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano

del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, por lo que se prescinde

del trámite de control previo establecido por la Dirección de Mejora

Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

POR

TANTO,

DECRETAN:

"OFICIALIZACIÓN Y

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO DE LA POLÍTICA

NACIONAL DE CUIDADOS

2021-2031 HACIA LA IMPLEMENTACIÓN

PROGRESIVA DE UN

SISTEMA DE APOYO A LOS CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA

DEPENDENCIA (PNC

2021-2031) Y SU PLAN DE ACCIÓN 2021-2023"

Artículo

1.- Objeto.

Este Decreto tiene por objeto oficializar y declarar de interés público la

Política Nacional de Cuidados 2021-2031 y su plan de acción 2021-2023, las

cuales tienen como objetivo la implementación progresiva de un sistema de

promoción de la autonomía, apoyo a los cuidados y atención a la población en

situación de dependencia. La versión vigente y actualizada de esta Política y

su plan de acción están disponibles en la página web oficial del Instituto

Mixto de Ayuda Social, www.imas.go.cr, mientras que su versión impresa se

mantiene en el archivo institucional de esta institución.

(Nota de Sinalevi: LA presente norma se extrajo del sitio

web del Instituto

Mixto de Ayuda Social y se transcribe a continuación:)

La

formulación de esta política y la elaboración del presente documento contó con

la

asistencia

y cooperación técnica de Banco Interamericano de Desarrollo, División de

Protección

Social y Salud del BID.

Coordinación

técnica general

Francisco

Delgado Jiménez, Viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Equipo

técnico interinstitucional

Mario

Ruiz Cubillo, CCSS

Mario

Urcuyo Solórzano, CCSS

Susan

Peraza Solano, CCSS

Vilma

García Camacho, CCSS

Karla

Berrocal Saborío, CCSS

Marianita

Dormond Sáenz, CCSS

Emiliana

Rivera Meza, CONAPAM

Alexandra

Villalobos Quesada, CONAPAM

Lizbeth

Barrantes Arroyo, CONAPDIS

Flor

Gamboa Ulate, CONAPDIS

María

Eugenia Salas Mora, CONAPDIS

Sharon

Matamoros Ramírez, IMAS

Verónica

Gamboa Lizano, IMAS

María

José Rodríguez Zúñiga, IMAS

María

Leitón Barquero, IMAS

Keneth

Araya Andrade, IMAS

Gloriana

Carvajal Chang, INA

Randall

Cruz Villalobos, INA

Cristian

Artavia Álvarez, INA

Kattia

Brenes Herrera, INAMU

Marcela

Guerrero Campos, INAMU

Esmeralda

Brittón González, JPS

Julio

Canales Guillén (Q.E.P.D.), JPS

Grettel

Arias Alfaro, JPS

María

Elena Castro Esquivel, Mideplan

José

E. Carvajal Obando, Ministerio de Salud

Cleidy

Monge Cantillo, Ministerio de Salud

Marcos

Solano Chacón, MTSS

Greivin

Hernández González, MTSS

Equipo

asesor del Banco Interamericano de Desarrollo:

Alexander

Chaverri-Carvajal. Consultor Principal.

Adriana

Fernández Calderón. Consultora.

Patricia

Jara Males. Especialista líder de la División de Salud y Protección Social.

Revisión

filológica

Grace

Castillo Navarro

Diseño,

diagramación e ilustraciones

María

Zúñiga Mena

Dedicatoria

TERESITA

AGUILAR MIRAMBELL fue

una cirujana dentista y profesora de ciencias y biología costarricense. Se

destacó como presidenta y directora de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del

Magisterio Nacional entre 2001 y 2004, diputada de la República entre 2005 y

2006, y como presidenta de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona

Adulta Mayor desde mayo de 2018 hasta octubre de 2020.

De

sonrisa noble y corazón solidario, Teresita fue inspiración por su trabajo como

servidora pública y defensora de los derechos humanos, luchando incansablemente

por la reivindicación de derechos y la dignidad de las personas adultas

mayores. Poetisa de letras inquietas, Teresita imprimió su pensamiento

feminista y visión progresista en textos adelantados a su época.

Esta

Política Nacional de Cuidados, fundamentada en el enfoque de derechos, honra la

vida y reivindica las luchas de personas que, como Teresita, han soñado

despiertas con una Costa Rica grande, igualitaria e inclusiva, que garantice

plenamente derechos sociales a toda su población, y que deja atrás las brechas

de equidad existentes entre mujeres y hombre. A su memoria y obra sea dedicada

esta política.

"Mujer"

Estoy

haciendo un surco

para

que puedas transitar, hermana,

semilla

prodigiosa.

Estoy

haciendo un surco

en

esta árida tierra

que

nunca antes tuvo

huella

tuya.

Estoy

haciendo marcas

que

indicarán la ruta

y

tú sabrás seguirlas

para

encontrar lo mismo

que

yo busco.

Este

trillo está abierto

y

mis pies se llenaron

de

abrojos y espinas

para

dejarlo limpio

y

que tú puedas.

convertirlo en camino.

Contenidos

Siglas

y abreviaturas 10

Presentación

12

Introducción

15

Capítulo

1. Justificación 16

Capítulo

2. Antecedentes: Trayectoria hacia una

Política

de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia 24

▪

Modalidad de hospital de día y visita domiciliar en la CCSS (2007) 25

▪

Manual de criterios técnicos de la Junta de Protección Social 26

▪

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 26

▪

Decreto 36607-MP que declara de interés público la conformación y desarrollo de

la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas

Mayores en Costa Rica 27

▪

Política Nacional de Discapacidad (PONADIS) 2011-2021 27

▪

Programa de navegación de pacientes de cáncer de mama (2012) 27

▪

Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 27

▪

Programa de Formación en Asistencia Personal para Personas Adultas Mayores y

Personas con Discapacidad (2014) 29

▪

Plan Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y Demencias Relacionadas.

Esfuerzos

compartidos (2014-2024) 29

▪

Política Integral para el Adulto Mayor (CCSS) 29

▪

Política Nacional para la Atención a las Personas en

Situación

de Abandono y Situación de Calle 2016-2026 30

▪

Política Nacional para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 2018-2030

30

▪

Estrategia Nacional para un envejecimiento Saludable 2018-2020 30

▪

Cierre del área asilar del hospital psiquiátrico 30

Capítulo

3. Definiciones 32

Capítulo

4. Marco de referencia internacional 36

▪

Modelos Internacionales 41

Capítulo

5. Metodología 48

▪

Bases para la articulación de la Política de Cuidados en Costa Rica 50

▪

Círculos de Diálogo a nivel nacional en torno a las necesidades

de

cuido en los grupos familiares costarricenses 50

▪

Estudio para el análisis de costos de prestaciones principales de cuido

y

proyecciones de gasto ante escenarios de aumento de cobertura de servicios 50

▪

Estudio Base para la Caracterización de la Dependencia y el Cuidado en Costa

Rica 51

▪

Prospección de costos de un Sistema de Cuidados para la

Atención

de la Dependencia en Costa Rica 51

▪

Análisis del impacto y ahorro en salud de un Sistema de Cuidados

y

Apoyos para la Atención a la Dependencia 52

▪

Validaciones y compromisos para la presentación de esta política pública 52

Contenidos

Capítulo

6. Estado de la situación 54

▪

Envejecimiento de la población 56

▪

Prevalencia de enfermedades no transmisibles 60

▪

Personas con discapacidad 61

▪

Estimación de la dependencia en Costa Rica 62

▪

Dimensión de la dependencia y la necesidad de apoyo a los cuidados

en

Costa Rica en razón de la brecha entre la oferta y la demanda actual 65

Capítulo

7. Hacia la implementación progresiva de un

Sistema

de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia 92

▪

El Sistema como respuesta 97

Capítulo

8. Principios y enfoques 102

▪

Principios de la política 105

▪

Enfoques de la política 105

Capítulo

9. Componentes de la Política de

Apoyo

a los Cuidados y Atención a la Dependencia 112

▪

Eje 1. Gobernanza del Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la

Dependencia 113

▪

Eje 2. Inteligencia de datos para la articulación y ajuste del Sistema de Apoyo

a los Cuidados y Atención a la Dependencia 114

▪

Eje 3. Fortalecimiento de la oferta de servicios y prestaciones de Cuidados de

larga Duración y Atención a la Dependencia 115

▪

Eje 4. Contribuir a la generación de condiciones para el avance de la

corresponsabilidad social de los cuidados y apoyos y el cierre de brechas de

género en materia laboral 119

▪

Eje 5. Sistema de aseguramiento de la calidad del Sistema de Apoyo a los

Cuidados y Atención a la Dependencia en Costa Rica 120

Capítulo

10. Modelo de Gestión 122

Capítulo

11. Modelo de evaluación y seguimiento 132

Capítulo

12. Plan de Acción PCLD 2021-2023 138

Bibliografía

162

Anexos

186

▪

Anexo 1: Marco conceptual 186

▪

Anexo 2: Modelos de cuidados de larga duración en la experiencia internacional

193

▪

Anexo 3: Marco normativo y compromisos internacionales 199

▪

Anexo 4: Decretos y protocolos para la protección

y

atención de la población adulta mayor 206

▪

Anexo 5: Decretos y normas para la protección

y

atención de la población con discapacidad 207

▪

Anexo 6: Decretos para la protección de los derechos de las mujeres 208

▪

Anexo 7: Hallazgos del proceso participativo denominado Círculos de Diálogo a

nivel

nacional

en torno a las necesidades de cuido en los grupos familiares costarricenses 209

▪

Anexo 8: Preguntas sobre dependencia en los diferentes instrumentos utilizados

217

▪

Anexo 9: Estimación presupuestaria y financiera del modelo base de Apoyo a los

Cuidados y Atención a la Dependencia 219

Índice

de Ilustraciones

▪

Ilustración 1. Características de la situación de dependencia 33

▪

Ilustración 2. Variantes de los cuidados por tipo de provisión 35

▪

Ilustración 3. Presiones de oferta y de demanda de servicios de atención a la

dependencia 38

▪

Ilustración 4. Servicios de cuidados de larga duración (CLD)

y

servicios de atención a la dependencia 43

▪

Ilustración 5. Hitos en la construcción de la Política Nacional de Cuidados 53

▪

Ilustración 6. Crecimiento de habitantes en Costa Rica 1956-2018 58

▪

Ilustración 7. Relación entre dependencia, discapacidad y enfermedades

crónicas

por edad de la población 66

▪

Ilustración 8. Egresos hospitalarios de personas mayores en la

Caja

Costarricense del Seguro Social en el período 1997-2017 69

▪

Ilustración 9. Principios y enfoques de la Política de Apoyo a los Cuidados

y

Atención a la Dependencia 104

▪

Ilustración 10. Parámetros del modelo base de atención a la dependencia 116

▪

Ilustración 11. Modelo de Gestión del Sistema de Apoyo a los Cuidados

y

Atención a la Dependencia 124

▪

Ilustración 12. Instituciones que articulan el Sistema de

Apoyo

a los Cuidados y Atención a la Dependencia 127

▪

Ilustración 13. Procedimiento de acceso a la oferta de servicios

y

prestaciones del Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia

129

Índice

de Gráficos

▪

Gráfico 1. Porcentaje de personas mayores en la población. Europa. 39

▪

Gráfico 2. Porcentaje de personas mayores en el total poblacional. América

Latina.

Países

seleccionados, datos históricos 1960-2016 y proyecciones 2020-2060 40

▪

Gráfico 3. Gasto en cuidados de larga duración (componentes sociales y de salud

)

por

país y regímenes de seguro obligatorio, como proporción del PIB, 2019 42

▪

Gráfico 4. Porcentaje de beneficiarios de 65 y más años recibiendo cuidados en

residencias.

OECD.

2016 o año más próximo 44

▪

Gráfico 5. Porcentaje de beneficiarios de 65 y más recibiendo cuidados en el

hogar.

OECD.

2015 o año más próximo 45

▪

Gráfico 6. Transición demográfica en Costa Rica en el período 1950-2100 49

▪

Gráfico 7. Envejecimiento poblacional según sexo y grupos de edades en Costa

Rica 59

▪

Gráfico 8. Carga de enfermedades infecciosas y crónicas en la última etapa del

ciclo vital 61

▪

Gráfico 9. Comparación de tasas de dependencia por tramo de edad,

según

EBC y ENADIS. 2018 65

Índice

de Tablas

▪

Tabla 1. Tasas de dependencia por sexo y edad. Costa Rica. EBC. 2018 63

▪

Tabla 2. Tasas de dependencia por sexo y edad. Costa Rica. ENADIS. 2018 64

▪

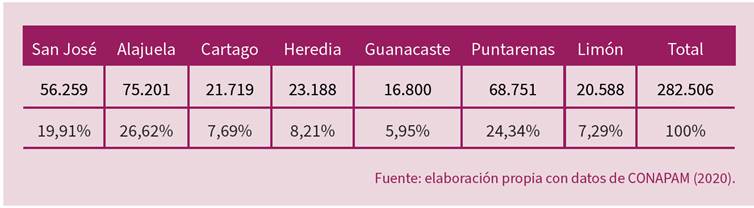

Tabla 3. Cantidad de Personas Adultas Mayores atendidas por el CONAPAM,

por

sexo según modalidad de atención para el año 2019 73

▪

Tabla 4. Cantidad de ayudas brindadas a las Personas Adultas Mayores

atendidas

por la Modalidad Domiciliar y Comunitaria (Red de Cuido), por provincia en 2019

74

▪

Tabla 5. Distribución de beneficios otorgados por el Programa 75

▪

Tabla 6. Porcentaje de personas mayores valoradas totalmente dependientes 81

▪

Tabla 7. Personas con discapacidad con transferencia monetaria por eje 84

▪

Tabla 8. El plan de acción en breve: indicadores de impacto y resultado 136

ALC

América Latina y El Caribe

ABVD

Actividades Básicas de la Vida Diaria

AIVD

Actividades instrumentales de la Vida Diaria

BID

Banco Interamericano de Desarollo

CE

Comisión Europea

CLD

Cuidados de Larga Duración

CCSS

Caja Costarricense de Seguro Social

CEDAW

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

mujer

CGR

Contraloría General de la República

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIF

Clasificación Internacional de Funcionamiento

CONAPAM

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

CONAPDIS

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad

DESAF

Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

EBC

Estudio Base para la Caracterización de la Dependencia y el Cuidado en Costa

Rica

EDUS

Expediente Digital Único en Salud

ENADIS

Encuesta Nacional sobre Discapacidad

ENAHO

Encuesta Nacional de Hogares

ENT

Enfermedades no transmisibles

ENUT

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo

FODESAF

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

IMAS

Instituto Mixto de Ayuda Social

INA

Instituto Nacional de Aprendizaje

INAMU

Insituto Nacional de la Mujer

INEC

Instituto Nacional de Estadística y Censos

SIGLAS

Y ABREVIATURAS

Hacia

la implementación progresiva de un

IVM

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Mideplan

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

MS

Ministerio de Salud

MTSS

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

JPS

Junta de Protección Social

OBS

Organizaciones de Bienestar Social

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OEA

Organización de Estados Americanos

OPS

Organización Panamericana de la Salud

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONU

Organización de las Naciones Unidas

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

PIEG

Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género

PLANOVI

Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres

PNC

Política Nacional de Cuidados

PONADIS

Política Nacional en Discapacidad

SAAD

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

SAD

Servicio de Atención a la Dependencia

SICID

Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad

SIPAM

Sistema Integrado para la Persona Adulta Mayor

SINIRUBE

Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado

SNC

Sistema Nacional de Cuidados

TNR

Trabajo no remunerado

Presentación

ESTA

POLÍTICA PÚBLICA ES UN ESFUERZO DE LA SOCIEDAD COSTARRICENSE, liderado desde el Gobierno de la República, para fortalecer la

promoción de la autonomía personal en el área de las políticas de dependencia y

salud, con el objetivo de integrar, ampliar y coordinar la nueva oferta de

servicios sociales brindada por instituciones públicas y privadas prestatarias

de servicios de atención a población en situación de dependencia en Costa Rica.

Ante

los retos demográficos y sanitarios, se torna imprescindible que Costa Rica

avance en la construcción de un sistema nacional de cuidados que promueva la

autonomía personal y permita dar respuesta a las brechas entre demanda y oferta

de servicios de cuidados y apoyos para personas dependientes, con el fin de que

se garanticen derechos sociales a poblaciones vulnerables, se distinga y

dignifique el rol de las personas cuidadoras y se promueva la corresponsabilidad

social de los cuidados.

La

carencia de sistemas de apoyo a los cuidados y atención a la dependencia

formales en un contexto de envejecimiento poblacional y un perfil

epidemiológico consolidado tiene dos costos importantes. El primero corresponde

a la disminución de la posibilidad de la persona cuidadora para participar en

el mercado laboral formal por dedicarse a brindar cuidados y apoyos a la

persona dependiente en el entorno familiar. Cuando no existen servicios

públicos para personas dependientes, los cuidados recaen en los hogares y

dentro de ellos, principalmente, en las mujeres. El segundo costo corresponde a

los elevados gastos para el sistema de salud al atender a las personas adultas

mayores o con discapacidad severa que, ante la ausencia de un sistema de apoyo

a los cuidados y atención a la dependencia, terminan requiriendo servicios

médicos agudos y de alto costo.

En

Costa Rica, la oferta de servicios de atención a la dependencia se caracteriza

por la existencia de programas fragmentados y orientados a atender a

poblaciones específicas, en situación de pobreza o pobreza extrema. En este

marco, para atender la demanda actual, se requiere organizar un nuevo modelo

que articule todas estas ofertas y que pueda implementar nuevos servicios, según

las necesidades presentes y proyecciones futuras y sin limitar los apoyos a la

situación socioeconómica de las personas, sino a la severidad de su

dependencia.

Además

de la oferta limitada de cuidados formales en el país, una gran cantidad de

personas recibe cuidados no formales en el hogar, facilitados especialmente por

mujeres y ante los cambios demográficos que presenta el país, los recursos

familiares para atender la dependencia están sobre exigidos y serán

insuficientes. Como sociedad es ética y económicamente imposible continuar

subsumiendo el trabajo de cuidados y apoyos mayoritariamente en el entorno

familiar.

Esta

situación se complejiza al tomar en consideración que el país enfrenta el

envejecimiento en un contexto de elevado endeudamiento público (58,48% del PIB

para el Gobierno Central en 2019) y estrechez debido al elevado déficit fiscal

(6,96% del PIB para 2019).

Este

panorama exige adecuar las decisiones en el campo presupuestario, normativo, de

capacidad institucional y de gestión, de modo que el país pueda hacer frente al

envejecimiento y a los cambios en su salud en forma exitosa) y con eficiencia

en el uso de los recursos públicos (Contraloría General de la República, 2019).

Los

avances que se han hecho son significativos, pero aún insuficientes: el

concepto de dependencia no existe en las cartas de oferta de servicios, los

servicios que existen adolecen de segmentación y dispersión, no logran dar

respuesta a la demanda actual y mucho menos a la brecha futura en materia de

cuidados y apoyos para personas dependientes. Además, no existen instrumentos

homogéneos de valoración, no existen dispositivos de inteligencia de datos para

la toma de decisiones ni para medir y mejorar la calidad de las prestaciones.

La

conformación de un sistema de apoyo a los cuidados y atención a la dependencia

permitirá a las personas en situación de dependencia acceder a una cobertura de

servicios de cuidado de calidad y hacer uso de una red de servicios

institucionales más integrados que les permitan tener una vida digna.

Igualmente, sus personas cuidadoras informales y familiares, quienes son en su

mayoría mujeres, tendrán apertura a los servicios del sistema que les permitan

disponer de su tiempo, mejorar su calidad de vida e insertarse al mercado

formal de trabajo.

Asimismo,

el sistema pretende maximizar la rentabilidad de la demanda de los servicios

públicos, desarrollando una gama integrada de servicios sociales comparativa y

socialmente más rentables que los sanitarios, de modo que sea posible restar

presión financiera sobre los servicios de consulta externa y de hospitalización

de la Caja Costarricense del Seguro Social, al mismo tiempo que se agrega valor

público en función del bienestar colectivo.

Así,

esta política pretende dar vida a un conjunto articulado de programas y

acciones que realizará el Estado dentro del tejido social para procurar el

desarrollo humano y el bienestar cotidiano de quienes se encuentran en

situación de dependencia y requieren apoyos de otras personas para realizar

actividades de la vida diaria. Esto a través de una mejor oferta de servicios

de atención a la dependencia y cuidados con un sistema de aseguramiento de la

calidad en servicios de apoyo al cuidado.

Mediante

esta Política de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia, el Gobierno

de la República se conduce en transformar la realidad de todas las familias

costarricenses, cerrando las brechas de género, desde el enfoque de los

Derechos Humanos y el paradigma de la corresponsabilidad social de los

cuidados. Con la promulgación de este instrumento, se avanzará con pasos firmes

hacia un sistema integrado y coordinado de servicios sociales para la atención

de las personas dependientes.

Juan

Luis Bermúdez Madriz

Ministro

de Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Introducción

COSTA

RICA Y SU ESTADO DE BIENESTAR se enfrentan a un doble desafío que afecta el

futuro económico del país: el bienestar de sus personas ciudadanas y la calidad

democrática de sus políticas públicas. Una economía que busca el salto al

desarrollo requiere de una sociedad inclusiva. Las políticas de atención a la

dependencia han demostrado tener numerosas externalidades positivas. No solo se

trata de mejorar los cuidados y apoyos recibidos por las personas dependientes,

sino de liberar capital humano hacia actividades de alta productividad, generar

empleo y avanzar en la igualdad y equidad de género.

Esta

política tiene por objetivo ordenar el curso de la acción del Estado

costarricense y sus prioridades para atender mediante un sistema nacional de

cuidados, todos aquellos requerimientos que tengan las personas dependientes,

sus familias y sus comunidades que les cuidan y apoyan. De modo que esta es una

política enfocada en resolver un problema público de al menos una cuarta parte

de la sociedad costarricense.

Si

bien en los países donde no existen servicios sociales para la atención de la

dependencia, este concepto suele asociarse con poblaciones proxis como las

personas con discapacidad o las personas adultas mayores, este instrumento

tiene por población objetivo a todas aquellas personas que, debido a algún

evento en su vida, sin importar cuál o cuándo acontezca, le conviertan en

dependiente. Por tal motivo, esta no es una política para todas las personas

con discapacidad o exclusiva para las personas adultas mayores, debido a que no

todas las personas con discapacidad, ni todas las personas adultas mayores son

dependientes.

Esta

es una política pública específica para las personas dependientes. Esta

política se divide en 12 capítulos. En el primero, se presentan los

antecedentes y la justificación que constituyen el fundamento sobre la

necesidad de consolidar un sistema de apoyo a los cuidados y atención a la

dependencia en el país. En el segundo apartado, se presentan las políticas e

iniciativas previas que ofrecen los cimientos para la articulación de un

sistema. Como parte del tercer apartado, se explican los principales conceptos

que orientan la política y que dan cuenta de las características de los

sistemas de cuidados. En el cuarto, se recopila la experiencia internacional en

cuanto a las características, oferta de servicios y fuentes de financiamiento

de otros sistemas similares. El quinto bloque describe la metodología utilizada

en la construcción de esta política pública. En el sexto apartado, se presenta

un panorama sobre el estado de la situación en relación con la demanda y oferta

de servicios de atención a la dependencia en el país y se recopilan las

principales estadísticas que dan cuenta de la urgencia de atender esta

problemática.

El

resto de las secciones contienen los elementos sustantivos que define esta

política pública para la implementación progresiva de un sistema de apoyo a los

cuidados y atención a la dependencia en Costa Rica. Por último, se presenta el

Plan de Acción que permitirá planificar y cristalizar el sistema en su etapa de

implementación.

CAPITULO

1

Justificación1

EL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA (PNDIP) de Costa Rica para el

período 2019- 2022 es un proyecto que tiene la aspiración de sostener los

importantes logros acuñados durante varias décadas, y que mira al Bicentenario

de la Independencia con la aspiración de consagrar una economía más sólida, con

un crecimiento sostenible y sustentable y con un sistema de bienestar social

más inclusivo y solidario.

Entre

las Áreas Estratégicas del PNDIP, dos guardan estrecha relación con los

objetivos y alcances de esta política. La denominada "Seguridad Humana"

contiene elementos vinculados con la priorización de las pensiones del Régimen

No Contributivo (RNC) en las personas adultas mayores y la satisfacción de las

necesidades fundamentales de las personas adultas mayores mediante la ejecución

de programas sociales interinstitucionales. El área estratégica "Salud y

Seguridad Social" contiene acciones que buscan mejorar las condiciones de salud

de la población para vivir más años libres de enfermedades y sin discapacidades

mediante el fomento de estilos de vida saludables y la ampliación del Seguro de

Enfermedad y Maternidad (SEM) y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM),

e intervenciones que aspira a fortalecer la prestación de servicios de salud en

la CCSS acorde con las necesidades de la población1.

1 Esta política pública

está dirigida a personas dependientes. Estadísticamente estos servicios son

utilizados en una proporción mayor por personas adultas mayores pues son

quienes tienen mayor prevalencia de dificultades para realizar actividades de

la vida diaria de manera autónoma. Cuando aumenta la cohorte de este segmento

poblacional, hay que tomar medidas adicionales de provisión de servicios

sociales. Reconociendo la necesidad de ampliar la coordinación de los servicios

de cuidados y apoyos, se tiene la intención de avanzar en los siguientes planes

de acción para engranar la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil como un

subsistema del Sistema Nacional de Cuidados.

Justificación1

En

consonancia con la tendencia mundial hacia el envejecimiento demográfico, Costa

Rica no escapa a esa realidad, tal como se evidencia en el estudio realizado

por la Unidad de Análisis Prospectivo de Mideplan y UNICEF (2015).

Como

resultado de la disminución sostenida de la mortalidad infantil y la acelerada

baja de los niveles de la fecundidad, el país ha venido experimentando un

proceso de envejecimiento de su población. En los últimos veinticinco años, la

estructura de la población por sexo y edad se ha venido transformando, pasando

de una forma piramidal, a una forma más rectangular, producto del traslado de

población de los grupos de menor edad, a los siguientes grupos de edades, es

decir, la evolución de cohortes de nacimientos producto de una mayor fecundidad

experimentada en los ochentas y noventas que se beneficiaron del decrecimiento

de los niveles de la mortalidad infantil y de la niñez de las décadas más

recientes (Mideplan, 2017b).

En

consecuencia, la Subsecretaría Técnica de Población y Desarrollo liderada por

Mideplan, en el Informe País sobre el Consenso de Montevideo sobre Población y

Desarrollo, prioriza 42 medidas para ser abordadas en el primer informe

nacional presentado en el 2017 con el objetivo de que al 2020 se cumplan en

100%. En esta política destacan las medidas del Capítulo C sobre

Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos presentadas a

continuación:

▪

Medida prioritaria 19:

Formular

y ejecutar políticas, planes y programas públicos -a todos los niveles

político-administrativos- para que consideren la evolución de la estructura por

edades, en particular, el envejecimiento de la población y las oportunidades y

desafíos asociados a esta evolución en el mediano y largo plazo.

▪

Medida prioritaria 20:

Costa

Rica se compromete a desarrollar políticas a todo nivel (nacional, regional y

local) tendientes a garantizar la calidad de vida, el desarrollo de las

potencialidades y la participación plena de las personas mayores, atendiendo a

las necesidades de estímulos (intelectuales, afectivos y físicos) y

contemplando la diferente situación de hombres y mujeres, con especial énfasis

en los grupos más susceptibles de discriminación (personas mayores con discapacidad,

carentes de recursos económicos o cobertura previsional y personas mayores que

viven solas o no cuentan con redes de contención).

▪

Medida prioritaria 30:

Promover

el desarrollo de prestaciones y servicios en seguridad social, salud y educación

en los sistemas de protección social destinados a las personas mayores que

avancen en calidad de vida, seguridad económica y justicia social. Por lo

anterior, el fortalecimiento del seguro de salud de la CCSS, uno de los

baluartes más importantes de la política pública del país, es objeto de

diversas líneas de acción del Plan, así como otras cuestiones relacionadas

directamente con la mejora de los resultados en salud de la población, entre

ellos, reducir la tasa de mortalidad prematura por enfermedades no

transmisibles (ENT) de 76 a 72 por cada 100 mil habitantes. Asimismo, el Plan

incorpora acciones específicas de atención a la dependencia, como la ampliación

de la modalidad domiciliaria en hospitales regionales y periféricos del país,

incorporando una línea de monitoreo telemático de la salud (Mideplan, 2019a).

Dentro

del conjunto de objetivos y metas del plan que establece las prioridades de

política pública para el período en curso, llama la atención la presencia de

indicadores como la incorporación de personas adultas mayores a la red de

protección social o la contención de enfermedades crónicas de alta prevalencia,

que pueden devenir en una dependencia si no se atienden de manera preventiva.

A

esto es preciso sumar que la cantidad de nacimientos cada vez será menor, a la

vez, que se proyecta que la esperanza de vida al nacer sea cada vez mayor,

pasando de un promedio cercano a los 80 años (2015) a un promedio de más de 81

años (2025). Por ello, Costa Rica se cuenta entre los países latinoamericanos

más avanzados en la transición demográfica junto con Chile y Cuba, al tener las

tasas de fecundidad más bajas (menos de 1.8 hijos por mujer) y una esperanza de

vida al nacer superior a los 80 años.

Con

este ritmo, se espera que en el 2030 se iguale la proporción de personas

menores de 15 años y las mayores de 60 años y para el 2032 se supere. En el

quinquenio 2030-2035, se estima que Costa Rica pasará a formar parte del grupo

de las sociedades super envejecidas (aquellas en las que la proporción de

personas mayores es superior al 20%) junto con Bahamas, Barbados, Chile, Cuba,

Trinidad y Tobago y Uruguay2.

2 El cambio en la

estructura por edad de la población con una preeminencia creciente de las

personas mayores no solo se está convirtiendo en la tendencia demográfica más

importante de la región, sino que también tendrá consecuencias cada vez más

importantes para las economías de los países. Es de suponer que cada vez se

harán más evidentes las nuevas dinámicas relacionadas con las actividades

productivas y reproductivas de las sociedades, incluyendo los drásticos cambios

producidos en la relación entre la población potencialmente dependiente y la

potencialmente activa, donde la población dependiente crece a un ritmo

significativamente más rápido que aquella en edad de trabajar. El caso de Costa

Rica no es ajeno a este fenómeno y se encontrará en el próximo cuarto de siglo

entre los países latinoamericanos considerados como economías envejecidas

(Huenchuán, 2018).

También,

vinculado con el notorio proceso de envejecimiento poblacional está la

prevalencia de enfermedades neurocognitivas. La edad es el principal factor de

riesgo para el desarrollo de deterioro cognitivo, debido posiblemente al

envejecimiento cognitivo que, aunque no es un factor causal, favorece la

manifestación de enfermedades degenerativas, así como una mayor incidencia de

enfermedades crónicas con riesgo cardiovascular que incrementan el riesgo de

demencia vascular y degenerativa.

Actualmente,

América Latina envejece, pero con historial de morbilidad comparativamente

menos saludable que la trayectoria de Europa en la segunda mitad del siglo XX

(Palloni et al., 2005), con insuficiencia de recursos económicos, menor

cobertura en servicios y prestaciones sociales y a una velocidad superior a la

que envejeciera Europa (Huenchuan, 2014; Sirodenko, 2014; CEPAL, 2017).

Esta

transición demográfica en la región supone también la transformación en la

demanda de cuidados: "El envejecimiento aumenta la demanda de servicios de

asistencia, debido a que las personas mayores experimentan con frecuencia

deterioro de sus condiciones de salud y debilitamiento de sus redes sociales

por pérdida de pareja, amigos y parientes" (Huenchuan, 2011: 163).

En

este sentido, a nivel internacional son planteados cambios en los paradigmas de

las relaciones de dependencia de cuidados (Razavi, 2007; Gascón y Redondo,

2014; Rossel, 2016, Huenchuan, 2018; Jara y Chaverri, 2020) que permutan el

enfoque de los cuidados desde el prisma de la primera infancia para priorizar

en primer plano los apoyos enfocados en personas dependientes debido a las

deficiencias funcionales derivadas principalmente de la edad (Katz et al.,

1963). Por ello, los Estados latinoamericanos deben prepararse y tomar medidas

contundentes con celeridad (Harper et al., 2014).

Según

la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL, 2014) se

calcula que la cantidad de personas mayores de 60 años y más en América Latina

y el Caribe se duplicará en 2030, cuando este grupo represente el 16,7% del

total de la población.

El

acelerado ritmo de envejecimiento previsto para las próximas décadas no tiene

precedentes. En 2030, la población mayor de 60 representará 17% del total (ONU

2017) y hacia 2050, en tan solo 35 años, se estima que uno de cada cuatro

habitantes en ALC será mayor de 60 años. Europa tardó 65 años en materializar

un aumento similar y se estima le llevará alrededor de 75 años a América del

Norte (Aranco et al., 2018: 7).

Este

cambio demográfico supone actualizar, reorganizar y coordinar una oferta

pública diferenciada de servicios sociales y sociosanitarios (Durán Heras,

2012) que atienda al nuevo perfil etario y epidemiológico: "América Latina y el

Caribe se encuentra en la antesala de un cambio sin precedentes en su historia:

en 2037 la proporción de personas mayores sobrepasará a la proporción de

menores de 15 años" (CEPAL, 2017: 11). Para el caso costarricense, según

estimaciones propias realizadas con datos del INEC se calcula que el año frontera

de esta transición será más acelerado que para el promedio en la región.

Para

afrontar esta nueva realidad, es preciso indagar el camino recorrido por otras

sociedades que han afrontado contingencias similares, para tener como

referencia la forma en que han desarrollado mecanismos y políticas públicas que

permitieran solventar o reducir las necesidades sobrevenidas de cuidados y

apoyos (Jara y Chaverri, 2020).

Así,

se piensan y desarrollan políticas de cuidados de larga duración o cuidados

prolongados con servicios sociales organizados y articulados dirigidos a

atender personas dependientes resulta imperativo: "Más allá de los servicios en

salud, se necesita una amplia gama de servicios de apoyos adicionales" (ONU,

2018: 76).

Este

reto no solo radica en repensar el contrato social de solidaridad

intergeneracional (Cháves, 2014), sino también en la actualización, adaptación

y creación de políticas públicas en el ámbito de los servicios sociales y socio

sanitarios que permitan enfrentar desde el ámbito preventivo hasta el in situ

las dificultades asociadas con el deterioro de las funcionalidades que adolecen

personas por motivos relacionados con su edad, por prevalencia de morbilidad de

enfermedades crónicas o por discapacidad cuando se carece de autonomía para

tomar decisiones (Schell- Adlung, 2015) y se enfrentan limitaciones para

realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD) o actividades

instrumentales de la vida diaria (AIVD). Por ello, los servicios ajustados

deben proveer de apoyos públicos destinados a personas que requieran de otra

persona para desarrollar su vida con autonomía (Ibarrarán et al., 2016).

La

esperanza de vida en Costa Rica llegó a un promedio de 80,4 años (77,8 para los

hombres y 82,9 para las mujeres) en el 2019, mientras que los años de vida

libres de enfermedades y discapacidades sobrevenidas, están en los 71,2

(INEC,2018). Sin embargo, para comprender la magnitud del desafío que implica

hacerse cargo de la realidad de la dependencia que comúnmente trae consigo el

envejecimiento demográfico, no por el envejecimiento en sí, sino por la

aparición de mayor prevalencia de enfermedades crónicas y pérdida de

funcionalidad, es preciso considerar también otras variables, como el promedio

de años que la población de 60 años y más espera vivir con alguna enfermedad.

La

esperanza de vida saludable a los 60 años era de 18 años para Costa Rica en el

2015, mientras que la esperanza de ida sin buena salud era de 5,7 años3. Estos

números deberán seguir monitoreándose muy de cerca, ya que una comparación de

dos puntos realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL), contrastando estas cifras con los datos registrados en el 2000, mostró

que en más de la mitad de los países estudiados-incluyendo Costa Rica-en la última

etapa de la vida aumentó4 el número de años que vivía una persona mayor con

alguna enfermedad crónica, discapacidad o limitación (Huenchuan, 2018).

3 El Estudio sobre la

carga mundial de enfermedades, lesiones y factores de riesgo (2017) dio cuenta

de la esperanza de vida libre de discapacidad, años de vida ajustados por

discapacidad y la esperanza de vida en diversos países.

Para Costa Rica, la

principal enfermedad crónica que causa discapacidad al final de la vida es la

diabetes (64%), en segundo lugar se encuentran los accidentes cerebrovasculares

(45%) y la tercer razón es la enfermedad crónica renal (43%), y en cuarta

posición está la isquemia miocárdica (41%) (Global Health Metrics, 2019).

4 Si bien la esperanza

de vida al nacer es alta en Costa Rica, la esperanza de vida libre de

discapacidad (o esperanza de vida saludables) es bastante menor: ".a los 65

años es de 12, 8 años para hombres y 10, 5 años para las mujeres; estas cifras

son equivalentes a esperar los hombres pasen 48% de la vida restante sin

discapacidad, y las mujeres, 35%" (II Informe estado de situación de la Persona

Adulta Mayor en Costa Rica, 2020).

En

Costa Rica, el gasto nacional en salud como porcentaje del PIB es del 9,3%,

algo por encima del 8,9% que registra el promedio de los países de la OCDE,

2017. Sin embargo, existen factores demográficos y económicos que presionan por

mayor inversión pública.

La

Contraloría General de la República, en el 2019, hizo un llamado vehemente para

incluir el tema del envejecimiento en la política pública mediante el informe

DFOE-SAFOS-00001-2019 denominado: "Impacto fiscal del cambio demográficos:

retos para una Costa Rica que envejece". En dicho documento, el ente contralor

señala que Costa Rica se enfrenta a los desafíos del envejecimiento poblacional

y el cambio en la estructura etaria de su población. Cuando la proporción de

personas mayores de 60 años aumenta más rápidamente que cualquier otro grupo de

edad, es resultado del éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo

socioeconómico de las sociedades, pero también constituye un reto para las

sociedades, que deben adaptarse a eso para mejorar al máximo la salud y la

capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y

su seguridad (Mideplan, 2017a). Como tal, el proceso de envejecimiento modifica

la demanda de algunos servicios públicos, por lo que se le considera un proceso

con capacidad de impactar significativamente la Hacienda Pública, en

particular, en lo que respecta a los servicios como la salud y las pensiones.

A

mediano y largo plazo habrá cada vez más personas adultas mayores con

enfermedades crónicas demandando mayores y mejores servicios, mientras que la

cantidad de cotizantes será cada vez menor, lo cual genera presiones

importantes sobre la sostenibilidad del sistema.

El

sistema de salud se concentra principalmente en el sector público que

representa aproximadamente 70% del total, pero su participación ha venido

disminuyendo a costa del sector privado y el principal actor es la CCSS y sus

aportes tripartitos (empleadores, personas trabajadoras y el Estado), por

tanto, la sostenibilidad del sistema depende fundamentalmente de la

sostenibilidad financiera y operativa de esta institución (Mideplan, 2017c).

De

acuerdo con las proyecciones estimadas por la Contraloría, con respecto al

2016, el envejecimiento generará en 2030, un incremento en el gasto en

hospitalización y consulta externa de al menos el 86% (Contraloría General de

la República, 2019).

En

materia de pensiones, el aumento de la población adulta se traduce en una mayor

demanda de pensiones por vejez que en conjunto con las de invalidez y

sobrevivencia suponen un desafío mayor

para la sostenibilidad financiera para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

(IVM): "En 2030, el cambio demográfico redundaría en un aumento del

263% en el gasto de pensiones por vejez, las cuales pasarían de

representar el 1,5% del PIB en 2017 a un rango del 2,5% al 2,7% del PIB en tan

solo 12 años, lo que permite apreciar la velocidad con la que el

envejecimiento afectará las finanzas del IVM" (Contraloría General de la

República, 2019).

Por

ello, la prevención y el establecimiento de servicios sociales menos costosos

que los sanitarios es una alternativa necesaria. Dentro de los elementos que

explican la presión financiera de la inversión sanitaria; además, del aumento

de la fuerza laboral informal y el aumento de la esperanza de vida, el

envejecimiento de la población aparece como uno de los principales

determinantes. Las necesidades de atención en salud, como en muchos países de

la OCDE, provienen cada vez más de enfermedades no transmisibles (ENT), como

enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes.

Más

del 80% de todas las muertes en Costa Rica se deben a las ENT, siendo las

enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte (30% de los

decesos), seguidas de cerca por diversos cánceres, responsables del 23% de

todas las muertes (OCDE, 2017).

La

vejez no es sinónimo de enfermedad. Sin embargo, el envejecimiento trae consigo

una disminución progresiva de las capacidades físicas y mentales y también una

mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas (OMS, 2015). El aumento

de la proporción de adultos mayores en el conjunto de la población implica una

mayor demanda de servicios de salud y de cuidado (Spillman y Lubitz, 2000;

Colombo et al., 2011; Sirodenko, 2014; Zalakain, 2017). Para Costa Rica se

proyecta un aumento sustancial en la demanda potencial de cuidados para la

población mayor de 75 años, pasando de 2,9 adultos demandantes de cuidados por cada

100 personas entre 15 y 74 años en 2015, a 11,3 en el año 2050 (Aranco et al.,

2018).

En

consecuencia, a medida que la población envejece, aumenta la proporción de

personas con limitaciones funcionales que, a su vez, son un factor de riesgo

para la dependencia (Huete, 2019; Medellín et al.,2019). De modo que conforme

aumenta la edad, crece la prevalencia de discapacidad. El II Informe estado de

situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, (2020) señala que en el

caso de Costa Rica, la situación de discapacidad llega al 29% de la cohorte

entre 65-79 y al 55% de las personas mayores de 80%; de modo que un 33% de la

población de 65 años o más, con discapacidad, requiere apoyos5, de los cuales

dos terceras partes requieren un solo asistente y la otra tercera parte

requiere la asistencia de dos o más personas.

5 Las actividades con

el mayor porcentaje de personas adultas mayores con imposibilidad de

realizarlas son el cuidar o apoyar a otras personas (14%), hacer trabajo

doméstico (12%), hacer compras o ir al centro de salud (11%), salir a la calle

(10%) y participar en actividades sociales (9%).

Asimismo,

el deterioro cognitivo y las demencias plantean retos importantes en este

contexto, en tanto requieren de un abordaje integral no solo por profesionales

de la salud, sino también por personas que asumen los cuidados. La Norma

Nacional de atención a personas adultas con deterioro cognitivo y demencia

reconoce que, por su impacto, ambos padecimientos son considerados un problema

de salud pública, ya que no solo es un trastorno fisiológico o funcional en la

persona, sino también social por sus implicancias en las personas cercanas ya

sea de la familia, amigos o comunidad. Esta política pública también incluye el

apoyo a los cuidados en casos de dependencia generados por el deterioro

cognitivo y demencias.

Dificultades

funcionales como estas no implican necesariamente dependencia, entendida como

aquella condición de carácter prolongado o permanente en la que las personas

requieren del apoyo de otras para realizar actividades básicas de la vida

diaria (OMS, 2004).

Sin

embargo, si esas dificultades no se tratan de manera oportuna, a la larga

podrían generar dependencia.

Por

ello, suponer que estas necesidades de cuidado se seguirán solventando con las

redes informales y familiares que tradicionalmente han estado a cargo de esta

función, puede resultar equivocado y, de hecho, las tendencias internacionales

muestran lo contrario (Esping-Andersen, 2002; Durán-Heras, 2006; Harper et al.,

2011; Gascón y Redondo, 2016; European Commission, 2019; OCDE, 2019). Los

cambios en las estructuras familiares (familias más reducidas y más mujeres

participando en el mercado laboral, por ejemplo) ponen en cuestión la capacidad

real de los hogares para asumir el cuidado de las personas mayores.

Por

ello, se vuelve tan importante plantear sistemas de protección social, que

ofrezcan respuestas concretas a las necesidades de la población que necesita de

cuidados o de apoyos a la tarea de cuidar de otros, especialmente, si se trata

de personas con dependencia (Scheil - Adlung, 2015; Cecchini et al.,2015).

Con

respecto al tema económico, a corto plazo la transición demográfica genera

alertas debido a la falta de mano de obra, reducción de la población activa en

los sistemas de pensiones y pone en riesgo su sostenibilidad en el tiempo, la

vez que plantea interrogantes sobre la readecuación de los servicios sociales

(Mideplan, 2017a). Por eso, es preciso avanzar con celeridad en la tradición

solidaria costarricense para desarrollar políticas de bienestar social y

conformar un nuevo pilar del sistema de protección social: los servicios

sociales para la atención de personas dependientes y las personas que les

apoyan y cuidan.

En

Costa Rica este fenómeno tiene una doble consecuencia. Por un lado, la

participación laboral femenina se ha visto reducida, porque el trabajo

doméstico no remunerado es realizado principalmente por las mujeres (74%). En

promedio una mujer destina, en promedio, 5 horas y 25 minutos por día a esta

función (Jiménez-Fontana, 2019).

En

consonancia, la medida prioritaria 53 definida en el primer Informe País del

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (Mideplan, 2017b) evidencia

la intencionalidad y el compromiso del Estado costarricense por:

"(.)desarrollar y fortalecer las políticas y servicios universales de cuidado

que estén basados en los estándares más altos de los derechos humanos, con

perspectiva de igualdad de género y generacional, que promuevan la prestación

compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias

y los hogares, así como entre hombres y mujeres y que faciliten el diálogo y la

coordinación entre todas las partes involucradas".

Asimismo,

los desafíos identificados por Mideplan (2017b) a propósito de esta medida, pivotan

entre garantizar la implementación del enfoque de corresponsabilidad de

cuidados consiguiendo un involucramiento real del sector privado y de los

hombres, además del Estado, garantizar la planificación y asignación

presupuestaria para prestaciones y la ampliación geográfica de la oferta y

alternativas de cuidados.

De

este modo, modificar la relación por género y desde la corresponsabilidad

social de los cuidados es un compromiso público.

Cuando

se mide el tiempo dedicado al cuidado de personas parcialmente dependientes,

según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (2017), las mujeres destinan el 65%

del tiempo social promedio (tiempo que la sociedad en su conjunto dedica a

determinada actividad) al cuidado y apoyo de miembros del hogar mayores de 12 años,

mientras que los hombres lo hacen en 35%. Por su parte, la división del tiempo

social promedio dedicado al cuidado de personas totalmente dependientes es del

19,6% para los hombres y del 80,4% para las mujeres.

En

relación con las personas con discapacidad, del total de quienes reciben apoyos

(311.214 personas) el 66,08% la recibe en el hogar.

En

7 casos de cada 10 el apoyo está a cargo de una mujer y 9 de cada 10 de esas

ellas no recibe ninguna remuneración por los apoyos (INEC-CONAPDIS, 2019).

En

consecuencia, una medida de recuperación para el equilibrio de las finanzas del

sistema de salud público podría ser la liberación de parte de esa tarea

asociada al cuidado, para habilitar a las mujeres a realizar trabajos

remunerados (Durán-Heras, 2006; Razavi, 2011; Brimblecombe et al.,2018). Por

otro lado, si aumenta la población con necesidad de cuidados, atribuible en

parte a la menor disponibilidad de cuidadores en el hogar, las redes de apoyo

al cuidado deberían ampliarse (Martínez - Buján et al., 2018). En consecuencia,

en el marco de un sector social disperso, sin rectoría común, sin la existencia

del concepto de dependencia en las cartas de ofertas de servicios, desasociado

y descoordinado del sistema de salud, resulta necesario incluir el concepto, valorar

a las personas desde su paradigma y, en consecuencia, cerrar las brechas de la

desatención (Chaverri, 2019).

A

no dudarlo, el Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia,

además de ser una apuesta por la renovación y la actualización de los servicios

sociales en Costa Rica, es también una travesía por la articulación y la

integración.

Costa

Rica ha suscrito distintos compromisos internacionales y ha aprobado un

significativo número de leyes orientadas a garantizar la protección de los derechos

humanos, la igualdad de oportunidades para todas las personas y la atención de

las necesidades de los grupos vulnerables. Con el fin de enmarcar las

obligaciones que el Estado costarricense ha adquirido y que fundamentan la

creación de esta política, que busca atender las necesidades en materia de

cuidados de la población dependiente y de sus familias y de las personas que

apoyan con actividades de cuido, en los anexos de este documento se recopila el

marco jurídico nacional e internacional que antecede las acciones que impulsará

esta política pública.

Experiencias

recientes de política pública costarricense como la Estrategia Puente al

Desarrollo muestran el rol crucial de la articulación como factor determinante

en una mejor orientación, asignación y uso de los recursos de inversión social

a modo de una ruta segura a seguir.

La

ruta de consolidación del Sistema de

Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia requiere precisamente de la

articulación de las instituciones, programas, servicios y prestaciones

alrededor de un marco regulatorio común robusto y actualizado, capaz de

consolidar las acciones existentes, superar brechas de cobertura y calidad de

las intervenciones y generar servicios innovativos a tono con las demandas

sociales crecientes por cuido y apoyos.

También,

serán claves dentro de los esfuerzos de articulación la gestión de la

información, la inteligencia de datos y el conocimiento, así́ como la

apuesta por la promoción de cambios en las comprensiones y prácticas

socioculturales. Todo desde el paradigma de la corresponsabilidad social, el

enfoque de derechos y la perspectiva de género.

CAPITULO 2

Antecedentes:

Trayectoria hacia una Política de Apoyo a los Cuidados y Atención a la

Dependencia

EN

COSTA RICA no

existe el concepto de dependencia en el diseño de los programas y prestaciones

sociales de las instituciones que los ofrecen6. Tampoco, se cuenta con un marco

normativo que organice los servicios de apoyo al cuidado. Sin embargo, existen

algunas políticas, leyes y acciones institucionales previas que se constituyen

como antecedentes relevantes para avanzar en la articulación de un sistema de

apoyo al cuidado y atención a la dependencia que estructure la oferta existente

y dé respuesta a la demanda creciente de estos servicios en la población.

6 Con excepción de una

pequeña porción de menos de 500 personas adultas mayores en situación de pobreza

y de abandono que son valoradas por organizaciones de bienestar social de forma

heterogénea (ver tabla 6); y algunas capacitaciones ofrecidas por la CCSS para

personas cuidadoras (principalmente familiares) de personas en situación de

dependencia.

Modalidad

de hospital de día y visita domiciliar en la CCSS (2007)

La

implementación de la Hospitalización y Atención domiciliar y comunitaria como

prevención de eventos adversos que garantiza la seguridad del paciente se lleva

a cabo en concordancia con el Lineamiento N°4 de la "Política Institucional de

Calidad y Seguridad del Paciente" aprobada por la Junta Directiva de la CCSS en

Artículo 2° de la sesión N° 8139, celebrada el 22 de marzo de 2007.

En

consecuencia, en el Área de Atención Integral a las Personas de la Dirección de

Servicios de Salud, de la Gerencia Médica, se ha propuesto desde 2009 la

creación de un Subsistema de Hospitalización, Atención y Apoyo Domiciliar de la

CCSS articulado en Red para la persona y su sistema familiar que tiene como misión:

Lograr

el posicionamiento de la hospitalización, atención y apoyo domiciliar en el

sistema de atención integral a la salud del país, dirigidas a los usuarios(as)

con limitación funcional temporal o permanente y a sus familias, con calidad,

seguridad, equidad, solidaridad y universalidad (Bolaños, Arreola y Mata,

2009).

En

el afán de acercar los servicios institucionales a las personas que no pueden

llegar hasta los centros de salud, la CCSS dispone de más de 45 unidades que

posibilitan llevar a cabo la hospitalización y Atención Domiciliar y la

Modalidad de día, las cuales de describen a continuación:

▪

Hospitalización y Atención Domiciliar:

Son

modalidades no convencionales atención, que se desarrollan en el escenario

domiciliar con la participación de un equipo interdisciplinario capacitado, con

experiencia en su disciplina, en el trabajo en equipo y con habilidades

sociales. En esta modalidad destaca el papel de los cuidadores. Acorta los

tiempos de recuperación por el efecto psicosocial que implica la internación en

el hogar. Requiere de recursos tecnológicos para fortalecer el enlace entre los

diferentes servicios de hospitalización, de la red de servicios, el domicilio y

los servicios de apoyo durante las 24 horas de los días que dure el internamiento

domiciliar. La atención en el domicilio corresponde a las áreas de salud e

implica la atención a pacientes crónicos, terminales e inmovilizados, cuya

organización depende de los de áreas de salud, los recursos con que se organiza

son los propios de estos establecimientos y los profesionales del área se

convierten en referentes últimos de la asistencia y los profesionales de

atención especializada brindan apoyo. La familia por su parte o personas

encargada son quienes se ocupan habitualmente del paciente, lo acompañan, lo

vigilan y le ofrecen atención personal. El horario y periodicidad de las

visitas se establece en cada área dependiendo de los recursos disponibles y las

necesidades asistenciales. Para el año 2019, más de "93 mil personas recibieron

este servicio" (CCSS,2019).

▪

Hospital de día:

Esta

modalidad de atención ambulatoria diurna, se crea en el escenario hospitalario,

tiene fines de rehabilitación, en la cual predominan los servicios médicos y de

rehabilitación. Sus objetivos son claramente terapéuticos, temporalizados en un

periodo limitado. Están dirigidos por personal de salud calificado que coordina

y dirige el programa de intervención. Sus ventajas técnicas son: 1-Prevenir la

institucionalización y la dependencia; 2-Preservar las relaciones con el medio

social habitual y con la familia; 3-Evitar el aislamiento; 4-Hacer más

económico el internamiento (CCSS,2014).

Manual

de criterios técnicos de la Junta de Protección Social

De

conformidad con la Ley 8718, para asignar los recursos que genera, la JPS

dispone de un documento dividido en catorce diferentes sectores sobre los

cuales se pueden distribuir recursos a organizaciones que atiendan poblaciones

que se circunscriban en ellos. Tiene por nombre el Manual de Criterios para la

distribución de recursos.

La

Junta de Protección Social concibió un manual de criterios técnicos7 en el

2009, donde se establecen disposiciones para las modalidades de giros de fondos

que hace la institución, entre estas, el apoyo a la promoción de la autonomía

personal para personas con discapacidad y adultos mayores.

7 Mediante acuerdo

JD-192 de la sesión 14-2009 del 19 de mayo, 2009. La política establece la

necesidad de fomen- 27 tar alternativas comunitarias de cuidados de largo plazo

para la población adulta mayor y la generación de redes de apoyo para lograr

que las personas permanezcan en el hogar y se prevenga el agotamiento del

cuidador. Asimismo, se plantea como objetivo incentivar programas de promoción,

prevención, atención, curación y rehabilitación de la salud (Presidencia de la

República, 2011).

La

Junta de Protección Social aprobó el vigente Manual de Criterios Técnicos,

mediante su publicación en La Gaceta 83 del 30 de abril del 2010. De modo que

se incluyó en el manual la conceptualización de la dependencia en adultos

mayores, señalando que se trata de los casos en que la persona presenta una

pérdida de su autonomía funcional y requiere el apoyo de otras personas para

poder desenvolverse en su vida diaria (Junta de Protección Social, 2010).

Además de la existencia previa de estos instrumentos jurídicos y de políticas y

acciones institucionales que abordan algunos componentes en materia de cuidados

y bienestar social, el país requiere contar con una Política de Apoyo a los

Cuidados y Atención a la Dependencia que permita dar respuesta a las

transformaciones sociodemográficas y epidemiológicas que enfrenta el país.

Política

Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021

Se

impulsó en el 2011 con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las

personas adultas mayores.

Decreto

36607-MP que declara de interés público la conformación y desarrollo de la Red

de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores

en Costa Rica

Se

aprobó el decreto durante el 2011 que declara de interés público la

conformación y desarrollo de la red. El decreto indica que la red operará como

una estructura social compuesta por personas, familias, grupos organizados de

la comunidad, instituciones no gubernamentales y estatales, a través de la cual

se articularán programas y acciones orientados garantizar el cuido adecuado y

la satisfacción de necesidades de la población adulta mayor (Presidencia de la

República, 2011).

Política

Nacional de Discapacidad (PONADIS) 2011-2021

La

PONADIS se creó en el 2011 con el fin de contar con un marco normativo a largo

plazo que favorezca la efectiva promoción, respeto y garantía de los derechos

de las personas con discapacidad y que facilite el cierre de brechas de

inequidad que inciden en el desarrollo personal y social de esta población

(CONAPDIS, 2011).

Esta

política posiciona de manera permanente y consistente en la agenda política a

la discapacidad y traza la hoja de ruta con las acciones que deben

desarrollarse para que la población pueda disfrutar del pleno ejercicio de sus

derechos.

Como

parte del eje "Personas, instituciones, organizaciones y entorno inclusivo", la

política establece el compromiso del Estado con las personas con discapacidad y

sus familiares para que reciban el apoyo, la asistencia y la protección que

requieren. Para ejercer sus derechos y con el fin de consolidar este

compromiso, indica que el Estado debe crear modelos de redes de cuido y

desarrollo que promueven la vida independiente (Consejo Nacional de

Rehabilitación y Educación Especial, 2011).

Programa

de navegación de pacientes de cáncer de mama (2012)

Con

la intención de brindar los apoyos necesarios integrando las virtudes de los

servicios sociales y sanitarios, la Presidencia Ejecutiva de la CCSS desarrolló

este programa que, en asocio con la Escuela de Salud Pública de la Universidad

de Costa Rica (UCR), acompaña, guía, apoya y da seguimiento en "la navegación"

de las pacientes para enfrentar todos los escollos contingentes devenidos con

esta enfermedad.

Este

programa fue posteriormente incluido en el Plan Nacional de Oncología, y

vincula a las pacientes navegadas, mujeres voluntarias sobrevivientes del

cáncer de mama, ONGs y centros de salud. Por medio de ese trabajo conjunto,

cuyo financiamiento económico proviene de la UCR y la CCSS, los hospitales han

logrado reducir sus listas de espera en seis meses (Jiménez, 2016).

Política

Nacional de Salud Mental 2012-2021

La

política establece un marco normativo para conducir a los distintos actores

sociales hacia la promoción de la salud mental, la prevención de enfermedades y

la rehabilitación de personas con enfermedades mentales en sus comunidades.

La

política tiene como principio orientador la autonomía y establece el derecho de

cada persona de tomar las decisiones que atañen su vida personal y

especialmente el de poder vivir en el lugar que se quiera y ser atendido por

las personas que se desee cuando requiere asistencia personal (Ministerio de

Salud, 2012).

El

documento señala que la autonomía personal se ve impactada en aquellas

enfermedades que impliquen alteraciones de la movilidad y enfermedades mentales

que provoquen una desorganización de la conducta, de ahí que este documento sea

un antecedente relevante para el sistema de cuidados que aspira a brindar